“さて、「易」は儒教では「易経」と称され、孔子の定めた五経の一つである。日本では明治以後一部の人を除き人気は今一つであるが、欧米にあっては中国に渡ったドイツ人宣教師リヒヤルト・ヴィルヘルムの独訳にユングの注解が付されたものがベインズ夫人によって英訳されてから、一般の人々の間に一定の地歩を占めるに至ったことは注目に値する。

その一例を我々は、ジル・アイアランドの「私は生きたい!」(フォー・ユー刊、一九八七)に見ることができる。著者はかのチャールズ・ブロンソンの妻にしてハリウッドの女優である。この本は彼女の闘病記で、がんの現代医学的治療を受けるかたわらサイモントンのイメージ療法やホメオパシー、瞑想法等の代替療法を試みるなど当時の彼の地の精神世界の一端をかいまみることができて興味深い。

それ以上に関心をそそるのは、彼女が『易経』を読むことを日課としていることである。「わたしにはこの本がおもしろく、啓発するところがあったので、三枚の硬貨と『易経ワークブック』を使って実際に占っている。……これを六回やり……その卦の示すところを『易経』の記述に照らして読み取り、一日の運勢を占うのである。朝になるとわたしは硬貨を放り投げる。その日は、現在は『吉』、数日後に『ふさぎあり、注意』という卦が出た。まあ困ったわ。でも、ちゃんと当っている。現在は体調がすごくいいけれど、来週の月曜日には七回目の化学療法が待ちかまえていて、『ふさぎ』がくるから注意が必要なのだ。」

また別の日には次のように記す。「『易経』の文章は、ことごとく、的を射ているような気がした。……『今は、身を休めて、自分の人生の真の意味に到達する方法を模索するときである。』……この文章は、わたしの病気に対するわたしの態度を要約していた。……『自らの自然な反応を保ち続けることが性格を強化し、外部世界に対処するときにも心の平静さをもたらしてくれるのである』……心身の状態はずいぶん回復した。暗い想念はすっかりぬぐい去られた。先週は抑鬱状態を余儀なくされたが、今はそれもかすかな記憶でしかない。わたしはよみがえったように感じ、またあらたに出発できると思った。」

病に対する不安に対し、彼女が『易経』を如何に活用しているかが、うまく読者に伝わったであろうか?

『私は生きたい!』に引用された『易経』の文を呼んでお解りのように、『易経』はただの占いにとどまらず、問う人の生き方そのものに示唆を与える。その点からいえば、『易経』は「占筮の書」にとどまらずユング心理学的な意味での「自己実現の書」でもある。

中国哲学の分野で長らく「易」を研究してきた本田は先に紹介した本で次のように述べる。

「……『易』はその神秘的な予見の作用によって、物事の起こるかを微かなきざしを示すだけでなく、いかにすれば禍を避け得るかを教える点で、他の儒教経典にあまり見られない、実際的な老成した処世智の書物となっている。」

果たして、「易」に「予見の作用」があるのか、また本当に「禍を避け得る」のか、疑問の向きもあろうが、要は「論より証拠」であって、「易」という書物の偉大さは、疑問を持ちつつ問いかける人にもチャンと答えてくれるところにある。生きることへの不安、病の床にあっての不安等々にいつでも答えてくれる存在としての「易」を手にとってみることをお勧めする。

ユング心理学を学ぶ途上で、今は亡き秋山さと子先生から「易」を教えていただいてから早や三〇年に近くなろうとしている今日この頃、もともっと「易」の深層に迫るべく努めるとともに、その価値を欧米に宣伝したく思っているところである。”

(定方昭夫「増補新版「易」心理学入門 易・ユング・共時性」(たにぐち書店)より)

*この定方昭夫先生の「「易」心理学入門」は、易とユング心理学の関係だけでなく、気功や中国医学との関連、易占のやり方や具体的な占例などが様々なエピソードを交えて紹介されています。勉強になるだけでなく読み物としても面白い本です。なお、この本の中に定方先生が不妊に悩む女性に「中条流孕みの灸」なるものを教えて、それで妊娠できて感謝されたという話があるのですが、この「中条流孕みの灸」は安上がりで簡単にできる不妊治療法としてネット上で何人かの方が紹介しておられます。実際にかなりの効果があるようです。

*定方昭夫先生が易の手ほどきを受けられたユング心理学の大家、秋山さと子先生の著書に「運命の不思議を知る本―ユング心理学と占い 宇宙から64のメッセージ 」(史輝出版)というのがあります。既に絶版ですが古本なら入手可能です。「易」についての説明、三枚のコインを使った占い方や、出た「卦」の解説、易とユング心理学との関わり、さらに正しい答を得るための具体的な質問の仕方についても述べられています。

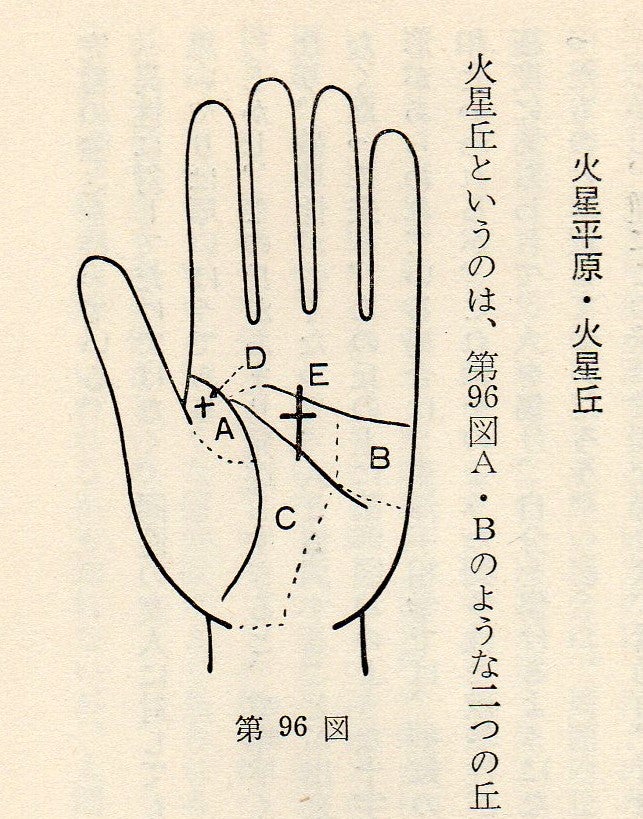

*文中に「長らく「易」を研究してきた本田」とあるのは、本田済(わたる)先生のことです。昔、私が「易」を学ぼうとしたとき、まず読んでおくように言われたのは本田済先生の「易」(朝日新聞出版)でした。これだけでもかなりの量がありますが、他には公田連太郎先生の「易経講話(全五巻)」(明徳出版社)や仁田丸久先生の著書などもあります。あと、高木彬光著「占い人生論」(東洋書院)は、「易」の他にも手相や観相、四柱推命、インチキ占い師のことなどが高木氏の実際の体験を交えて紹介されていて、非常に読みやすく面白い本でした。

*易占のやり方としては、五〇本の筮竹を使う筮法が正式な占い方とされていますが、ここで紹介されているように三枚のコインを使う「擲銭法(てきせんほう)」というのもあります。易占をされる方々の中には、擲銭法を正式なものではないと否定される方もいらっしゃるようですが、この占い方は既に唐代には確立しており、さらに高木彬光氏によると、もともとは春秋戦国時代の孫臏(孫子)の師とされる鬼谷子によって始められたもので(高木彬光著「易の効用」(講談社))、長い歴史と実績があります。なお鬼谷子は「算命学」の祖ともされています。

*朝、テレビや新聞の「今日の運勢」をご覧になられる方は多いようですが、この「擲銭法」は三枚の硬貨を六回投げて解説書を読めばいいだけですので五分もかかりませんし、はるかに信頼できるものです。もちろん「易経」の64の『卦辞』と384の『爻辞』が、高次の世界からもたらされるものであるからには相応の敬意を払わねばなりませんが、誰にでも簡単にできますし、「易」のメッセージで一日を始めるのは良い習慣だと思います。もしかしたら、これをきっかけに霊性が開花する人も出てくるかもしれません。