現在40歳の私。

幼い頃はちょっと特殊な環境で育った。

そのためか、「誰かが死なないと、自分は生きていけない」という感覚が、小さい頃からずっとある。

生きる私の目の前には、常に誰かの死がある、というか。

もちろん生死に境目なんてない。どころか、他人の死までも、私の生と直接ヌルッと繋がっているような感じがする。

そんなことを思うようになった私の育ちの話を書いたことは無いが、いつか何かの機会があれば…。

人の死について、大変分かりやすく軽妙なタッチでグラフ化されたものが、この本に載っていた。

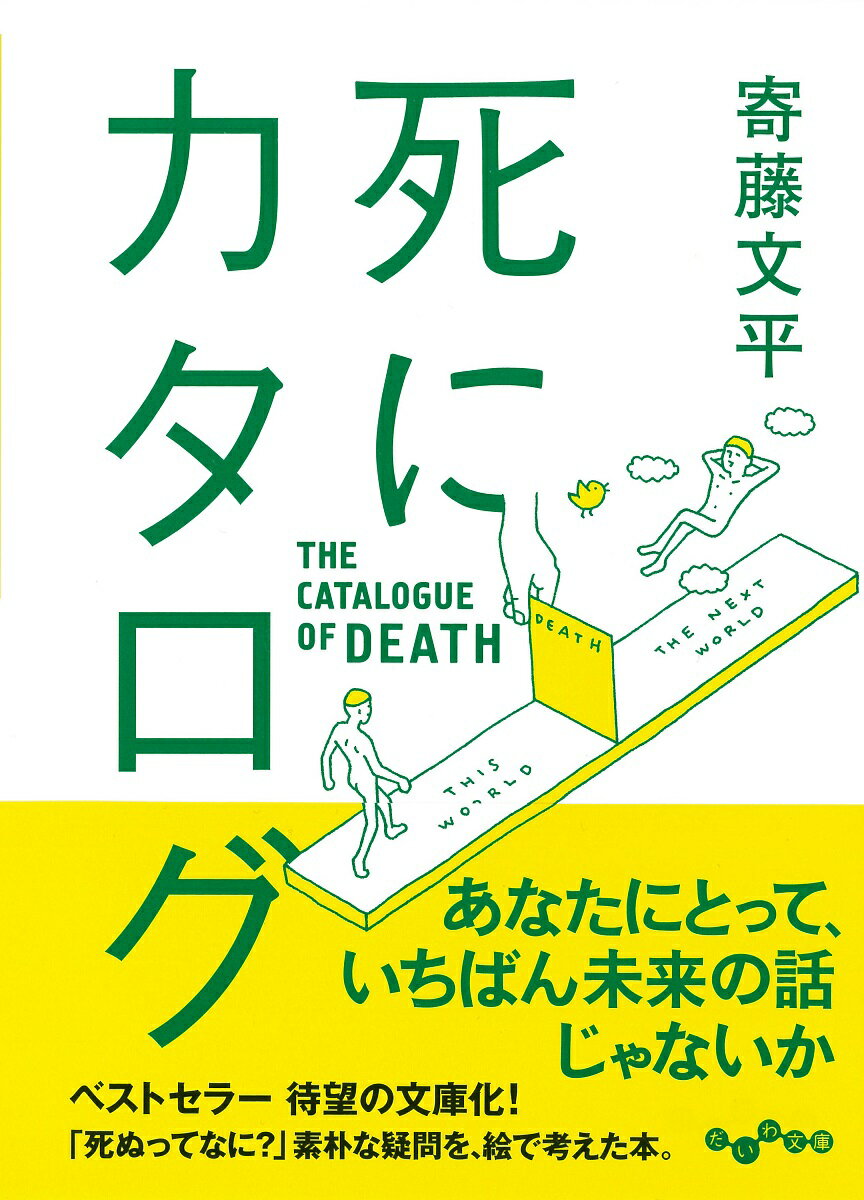

「死にカタログ」

恐ろしげなタイトルに反し、中身はいたって平和な、絵本のような空気が漂っている。

あなたにとって

いちばん未来の話じゃないか。

死んだらコオロギになる。

そう信じる人々がいる。

あばくのでもなく、かくすのでもなく、

寄藤文平が描いた等身大の死のカタチ。

「死ぬってなに?」

素朴な疑問を、絵で考えた

新しい「死の本」。

ベストセラー、待望の文庫化。

私が読んだ単行本のほうに掲載されていたのは、国が発表している「年代別死因」をグラフ化したものだ。

平成15年と古いデータではあるが、雰囲気は分かる。

✔︎10歳頃までの死因は、圧倒的に事故が多い。

✔︎20代〜30代は、圧倒的に自殺が多い。

✔︎50歳を越えると、一気にガンが増えてくる。

グラフの中で「死の小康状態」とも言えそうな、全体的に死者数がベコッと減っている年代があって、それこそが40代だった。

それでもそれなりに亡くなってはいるんだが、もっと若い頃よりも自殺者は除々に減っていき、ガンにもまだなる前の、「死ににくい年代」。

それこそが40代である、という印象を覚えるグラフ。

昨年40歳になったばかりの私は、今まさに、一番「生きやすい」時を生きていることになる。

しかもそれが、あと10年続く。

なんだか勇気がわいてきた。

この本の著者である寄藤さんは、死の専門家ではなくイラストレーターの方だ。

JT広告「大人たばこ養成講座」なんかも手がけていて、イラストを見れば覚えのある方も多いと思う。

寄藤さんの手によって、とっても可愛らしい「死因グラフ」が描かれている。

その隣には、こんな一言があった。

「年齢によって主役の死因が変わるため、日々の心がけも変わるのかもしれません」。

つまり、死因一位から考えると

✔︎自殺の多い若いうちは、健康よりも「楽しさ」を。

✔︎中年には「癒し」を。

✔︎もっと年齢が上がれば、なにより「健康第一」で。

私は中年だから、そんなに楽しさばかりを追い求めなくても良さそうだ。

でもこれから10代、20代を迎える子どもたちの場合、少しでも長生きするためにまず大切なのは、健康よりも「楽しさ」、か。

夜に早く寝ることよりも、友と夜通し語らうことでこそ、自らの生をめいっぱい輝かせることができる年代。

そういえば私の20代もそんな感じだった。そばにいてくれる友達がいるから、生きていけた。

私の古い知人に「死恐怖症」の人がいた。タナトフォビアというらしい。

彼に見せたいページがあった。

パプアニューギニアの「死」である。

日本人は死んだら天国に行くとか、地獄へ行くとか、生まれ変わるとか、無になるとか、そのあたりを考える人が多いと思う。

対して、パプアニューギニアではなんと、

「死んだら近所の島へ行く」。

だから死が特別に怖いこともないし、穢れでもない。ちょっと隣県へ旅行する程度の扱いである。

なーんだ、そんなものか。とはさすがにタナトフォビアの知人も言わんかっただろうが、

そういう死生観もあるという事実を、毎日怯えて暮らす当時20代だった彼に教えてあげられればよかったと思う。

★ランキング参加中★