今日はナトリウムについて

ミネラル⑥ ~ナトリウム~

~おしながき~

- ナトリウムとは、人体に必要なミネラルのひとつ

- 「ナトリウム」「塩分」「食塩相当量」の違い

- ナトリウムとは?体内でのはたらきや摂取目標量、摂取の注意点を解説

- ナトリウム不足で起こる不定愁訴

ナトリウムとは、人体に必要なミネラルのひとつ

ナトリウムは、人体に必要なミネラルです。ミネラルとは、体のさまざまな機能の維持・調整を担う5大栄養素のひとつで、ナトリウムのほか、カルシウム、リン、亜鉛、カリウムなどの総称です。

ナトリウムは体内で合成することができないため、食事からとる必要があります。また、いっしょにとった栄養素によって吸収や働きに影響を与え合う場合があるため、バランス良くさまざまな食品をとることが重要です。

ナトリウムの働き

ナトリウムには大きく、3つの働きがあります。ナトリウムが不足すると生活に関わる問題がいくつも起きるため、常に必要量を維持できるようにしなくてはなりません。

浸透圧の維持

細胞の中と外には、小さな粒子だけが通れる細胞膜を隔てて、濃度の異なる細胞内液と細胞外液が存在しています。また、2つの液体のあいだには、濃度の高い液体が低い液体を引っ張って移動させる、浸透圧と呼ばれる力が生じています。

この浸透圧を維持し、細胞外液の量を一定に保っているのがナトリウムです。ナトリウムがあることによって、体内の水分量が維持できています。細胞内液の浸透圧を調節して一定に保っているのは、カリウムというミネラルです。カリウムは、ナトリウムを体の外に排出するのに役立ちます。

熱中症などによる大量発汗や水分摂取不足、嘔吐・下痢などで大量の水分が一気に失われると、ナトリウムの濃度とともに浸透圧が上昇し、濃度の濃い血液のほうへ水分が移動します。尿量が減り、口が乾いて水分摂取量が増えますが、浸透圧の維持に不要な水分は尿として排泄されてしまうため、水だけを飲んでも脱水状態はすぐには改善されません。

このとき、ナトリウムイオンやカリウムイオンといった電解質を含む経口補水液やスポーツ飲料を飲むと、ナトリウム濃度が維持されて脱水を回避することができます。このように、濃くなったナトリウムを排出し、カリウムを取り込むことで濃度を一定に保つ働きを、「ナトリウムポンプ」といいます。

ナトリウムを過剰に摂取するとナトリウムポンプがスムーズに働かず、細胞内のナトリウムが増えていっしょに水分を取り込みます。脚などにむくみが出るのはそのためです。

血圧の維持

ナトリウムが増えると、血液の浸透圧を一定に保つために血液量が増えます。すると、心臓から送り出された血液が、血管の壁を押す力である血圧も上昇します。この働きによって、血圧は正常な範囲に収まっているのです。

しかし、ナトリウムを摂取しすぎると、血液量が増えすぎて血圧を正常範囲に維持できなくなってしまいます。

神経の刺激伝達や筋肉の収縮

ナトリウムは、神経の刺激伝達や、筋肉の収縮にも関わっています。心臓の筋肉である心筋も、ナトリウムの濃度に影響を受けます。

ナトリウムと食塩は同じ?

「ナトリウム=食塩」と、認識している方は多いのではないでしょうか。しかし、ナトリウムと食塩は同じではありません。一般的に販売されている食塩は、ナトリウムと塩素がイオン結合した塩化ナトリウムの純度が99%以上のものです。したがって、「ナトリウム量」と「食塩相当量」は同じではありません。

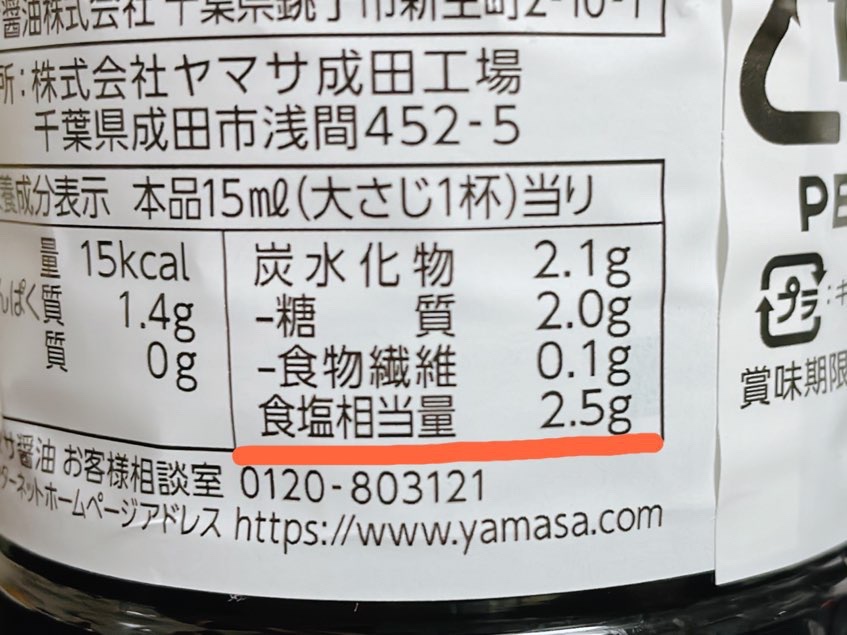

食品表示基準(食品表示法)では、食塩相当量をパッケージに表示することが義務付けられています。

なお、食品に含まれるナトリウム量から、食塩量を換算した値が食塩相当量です。計算式は次のとおりです。

<食塩相当量の計算式>

食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000

ナトリウムの摂取の目安は?

ナトリウムは、多くとりすぎても、少なすぎても体に影響を及ぼすことがわかりました。では、ナトリウムはどれくらいを目安に摂取すると良いのでしょうか。

ナトリウムのとりすぎは塩分過多に直結し、健康リスクを高めます。そこで国内では、日本高血圧学会を中心として、減塩推進の取り組みが行われてきました。

私たちは、ナトリウムを主に食塩の形で摂取しているため、摂取の目標量も食塩相当量で定められています。近年の日本人の成人1人1日あたりの摂取量は、食塩相当量として男性11g程度、女性9g程度です。本来必要な1日あたりの摂取量は、多くても2g程度なので、日本人はとりすぎの傾向にあることがわかるでしょう。

「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、摂取量の減少を目指すものにナトリウムが挙げられ、成人1人1日あたり男性7.5g未満、女性では6.5g未満が目標量として定められています。なお、高血圧や慢性腎臓病(CKD)の重症化を予防することを前提とした場合、食塩相当量は男女とも6.0g/日未満です。

ナトリウムを多く含む食品は?

ナトリウムは、醤油や味噌といった調味料のほか、加工食品などに多く含まれています。

ナトリウムをとりすぎないようにするために、どのような食品にどれくらいのナトリウムが含まれるかを知っておきましょう。

食塩

食塩100gあたりのナトリウム換算量は、39,000mgです。大さじ1(15g)にはナトリウム5,850mg(食塩相当量14.9g)が含まれています。

食塩を使う頻度や量を減らすのが減塩のセオリーですが、すべての料理が薄味では物足りず、長続きしません。一品は普通の味付けのメニューを組み合わせるなどして、減塩を継続できるようにしましょう。

味噌

味噌は、大豆や米、麦などの穀物に麹と食塩を加え、発酵・熟成させて作ります。長期保存を前提とした調味料である味噌を作る上で、食塩は欠かせません。米味噌100gあたりには、ナトリウムが4,900mg(食塩相当量12.4g)含まれています。大さじ1(18g)に含まれるナトリウムの量は882mg(食塩相当量2.2g)です。

味噌汁などを作るときは、塩分排出効果があるカリウムを多く含む食材を具に使ったり、だしをしっかりとって味噌を控えめにしたりすることもおすすめです。

醤油

醤油の基本的な材料は、大豆、小麦、食塩です。食塩は、醤油を雑菌から守る重要な役割を果たしています。

ただし、醤油には100gあたり5,700mg(食塩相当量14.5g)、大さじ1(18g)あたり1,026mg(食塩相当量2.6g)のナトリウムが含まれているため、使いすぎは禁物です。少量で食材のおいしさを引き出す醤油の特性を活かして、適量を意識しましょう。

料理にかけるよりも、手塩皿に少量取ってつけるようにすると、量を調整しやすくなります。

中濃ソース

揚げ物にかけたり煮込み料理の隠し味にしたりと、食卓に欠かせない中濃ソースには、野菜や果物、トウガラシ、しょうが、酢などが使われています。

100gあたり2,300mg(食塩相当量5.8g)、大さじ1(21g)あたり483mg(食塩相当量1.2g)のナトリウムが含まれています。

加工食品

調味料のほかにも、ハム、ソーセージ、インスタントのスープや、味噌汁、ラーメン、漬物など、さまざまな加工食品にナトリウムが含まれています。

これらの加工食品に含まれるナトリウムの量は、商品によって幅があります。スーパーやコンビニエンスストアなどで購入する場合は、栄養成分表示を確認しましょう。外食する場合は、メニューやウェブサイトで栄養成分を公開している飲食店を選ぶと、食塩相当量を把握することができます。

「ナトリウム」「塩分」「食塩相当量」の違い

「ナトリウム」「塩分」「食塩相当量」は、同じではありません。

簡単に説明すると以下のようになります。

- ナトリウム=Na(元素)

- 塩分=食品に含まれる塩(NaCl)の量

- 食塩相当量=食品に含まれるナトリウムを食塩に換算した量

塩分

塩分とは、食品に含まれている「塩の量」のことです。

では、塩とはなんなのでしょうか?

塩の主成分は、ナトリウム(Na)と塩素(Cl)という元素が2つくっついてできた、塩化ナトリウム(NaCl)です。

塩化ナトリウムの他に、微量のカルシウムやマグネシウムなどを含んでいます。人の体内ではNaとClに分解され、役割を果たすために吸収されていきます。食塩相当量

言葉をそのまま解釈すると、「食塩に相当する量」です。

いったい何が「食塩に相当する量」になっているのか?というと、食品中のナトリウム量です。

食品中のナトリウムには、調理に使用される塩化ナトリウム(=塩)以外にも、グルタミン酸ナトリウム(うま味成分)など、食材由来のナトリウムがあります。

体内に入ると分解され、ナトリウムはナトリウムとして働きます。【ナトリウムを食塩に換算する方法】

食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000

食塩相当量で表示するのはなぜ

食塩相当量は、「食品中のナトリウム量を食塩に換算した量」でした。

なぜ、そんなややこしいことをするのか?

医学・栄養学的に、疾病の予防や健康の維持増進に影響があるのは、ナトリウムだと考えられています。

そのため、調理に使う塩だけでなく、食材由来のナトリウムも含めた量を表示する必要があります。

以前の栄養成分表示は、ナトリウム量で表示されていました。

しかし、ナトリウム量で表示されていても、正直、わかりづらいですよね。塩分に換算するには計算しなければならないし、ぱっと見て理解できません。そこで、表示ルールが改定され、食塩相当量での表示が義務付けられました。

ナトリウムとは?体内でのはたらきや摂取目標量、摂取の注意点を解説

ナトリウムの過不足による体への影響

「ナトリウムの摂取量が少な過ぎたり、多過ぎたりしたらどうなるの?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ヒトの体内で重要なはたらきをするナトリウムは、少な過ぎても多過ぎても体調に悪影響を及ぼします。

特に起こりがちなのが、ナトリウムを摂り過ぎた場合の問題です。

ここではナトリウムを過剰に摂取した場合、不足した場合の、それぞれ体に及ぼす影響についてみていきましょう。

3-1.不足した場合

通常、健康な方にナトリウム不足が起こることはないといわれていますが、気温の高い環境で体を動かすなどして汗をたくさんかいた場合には、ナトリウムが多く失われます。

また嘔吐(おうと)や下痢が長引いたり重症化したりする場合、抗利尿剤を使用している場合、腎臓病がある場合などにもナトリウムが失われます。

こうした影響により、血液中のナトリウム濃度が低下した状態のことを「低ナトリウム血症」といいます。

軽度の低ナトリウム血症では軽い疲労感がみられ、さらにナトリウム濃度が低下すると頭痛や嘔吐、食欲不振などの症状が現れます。

また重症化すると、筋肉のけいれんや昏睡などが起こります。

たくさん汗をかいた場合は少量の食塩を含む水分の補給が推奨されていますが、急性または重篤な低ナトリウム血症の場合には、速やかに受診し処置を受けることが必要です。

3-2.過剰摂取した場合

日本の食文化においては、ナトリウムの不足による問題より、食塩の摂り過ぎの問題が懸念されています。

ナトリウムの過剰摂取による短期的な影響としては、むくみや口の渇きが挙げられます。

また慢性的なナトリウムの摂り過ぎは高血圧や胃がん、食道がんのリスクを高めることが分かっています。

特に高血圧に関しては、日本人のうち約4,000万人が該当するといわれており[6]、その最大の原因とされているのが食塩の過剰摂取です。

高血圧は喫煙と並んで日本人の生活習慣病による死亡の最大の要因で、高血圧の完全な予防が実現できれば、年間10万人以上の命が救われるともいわれています[7]。

高血圧自体に自覚症状はあまり見られませんが、放置していると脳卒中や心臓病など生命に関わる重篤な病気を引き起こす可能性があります。

高血圧を招かないためにも、日頃から食塩の摂り過ぎには注意することが重要です。

「ナトリウムを摂り過ぎないようにするにはどうしたら良いんだろう?」

健康のため、ナトリウムの摂り過ぎは避けておきたいところですよね。

ナトリウムによる健康への悪影響を防ぐためには、ナトリウム摂取量を減らすことの他にナトリウムの排せつを促す栄養素を摂ることも有効です。

ここではナトリウムの過剰摂取による体への悪影響を防ぐためのポイントをお伝えしましょう。

ポイント1 調味料の使用量を減らす

まずはナトリウムの摂取量を減らすことを考え、調味料の使用を極力抑えるよう心掛けましょう。

現代の食生活においては、しょうゆ・みそ・塩・砂糖・酢など代表的な調味料の他にもさまざまな調味料が使われています。

日本人が摂取する塩分の約7割は調味料に由来するといわれているため、ナトリウムの摂取量を抑えるためには調味料の使い方に注意しなくてはなりません[12]。

「調味料を減らしたら料理がまずくなりそう……」

と心配になるかもしれませんが、酢や柑橘(かんきつ)類の酸味、香辛料、香味野菜などを工夫して取り入れることで薄味でもおいしく食べることができます。

また料理に使う具材を多くしたり、新鮮な食材を用いたりすることで、食材の持ち味を活かし、薄味でも満足できる味わいになると考えられます。

料理を作る際に調味料を計量したり、料理にしょうゆやソースを直接かけずにつけたりすることも減塩につながりますよ。

ポイント2 加工食品や外食を控える

加工食品や飲食店の料理には食塩が多く含まれている傾向にあります。

知らぬ間に塩分過多になってしまいがちなので、できるだけ控えるよう心掛けましょう。

また漬物を食べ過ぎない、ラーメンの汁は飲み干さずに残すといった工夫も重要だといえますよ。

ポイント3 カリウムを含む食品を積極的に摂る

カリウムを含む食品を積極的に摂ることもナトリウムの摂り過ぎによる悪影響を防ぐのに有効だと考えられます。

カリウムはミネラルの一種で、ナトリウムの排せつを促進するはたらきを持っています。

このため血圧を下げる効果も認められているのです。

カリウムは野菜や果物の他、海藻やいも類、豆類などの生鮮品に多く含まれますが、水溶性であるため煮たりゆでたりすることで水に溶け出してしまいます。

また、加工品や精製の進んだ食品でも減少します。

そのため、野菜や果物を生のままで摂ることで、よりたくさんのカリウムを摂取することができます。

またみそ汁やスープなど、汁物のナトリウムが気になる場合に野菜や海藻をたくさん入れることもおすすめです。

ただし、腎臓の機能が低下している場合や腎臓に障害がある場合は、医師によりカリウムの制限を指示される場合があります。

ポイント4 食物繊維を含む食品を積極的に摂る

食物繊維を含む食品を積極的に摂ることもおすすめです。

食物繊維にはナトリウムを吸着し体外へ排出するはたらきがあります。

そのため積極的に摂りたい栄養素ですが、実は現在の日本人のほとんどが不足しているといわれています。

食物繊維は植物性の食品に豊富で、未精製の穀類や豆類、野菜類、果実類、きのこ類、海藻類などに多く含まれます。

特に、そば、ライ麦パン、切り干しだいこん、ごぼう、ブロッコリー、納豆、あずき、おから、しいたけ、ひじきなどには1食当たり2~3gの食物繊維が含まれています。

こうした食品を積極的に食事に取り入れましょう。

ナトリウム不足で起こる不定愁訴

ナトリウムの欠乏は、倦怠感・食欲不振などの不定愁訴の原因になります。

日本人は、食事から塩分を必要以上に摂っているので、不足することは基本的にはありません。

しかし、多量に汗をかいたり、激しい下痢をした場合に、多量にナトリウムが排出されると、倦怠感・食欲不振などを生じます。

これらの不定愁訴を放っておくことで、低ナトリウム血症が起こるリスクが高まります。

また、低ナトリウム血症が重症化した場合、筋肉の引きつりやけいれん発作が起こり、さらに症状が重篤になると昏睡状態や、最悪の場合には命に関わる可能性もあります。

そのため、心臓や肝臓・腎臓に疾患があったり、筋肉の引きつりやけいれん発作が見られる場合は、重篤化を防ぐためにも一刻も早い対応が必要です。

ナトリウム欠乏による不定愁訴(抜粋)

- 倦怠感

- 食欲不振

これらの不定愁訴はプレゼンティーイズムに繋がる可能性もあるため、健康経営の観点からも重要な課題です。

倦怠感

血液中のナトリウム濃度が低下すると、倦怠感を感じるようになります。

ナトリウムが不足すると、最初に影響を受けるのが、血液中のナトリウムの濃度の低下を特に敏感に感じる脳です。

そのため、血液中のナトリウム濃度が120~130mEq/Lぐらいになると、軽い倦怠感や疲労感を感じ始め、そのうちに反応が鈍くなる・錯乱するといった脳の症状なども出てきます。

食欲不振

ナトリウム不足による食欲不振には、いくつかの要因があり、味覚の変化によるもの・消化機能の低下・倦怠感によるものがあげられます。

ナトリウム不足の場合、塩味を感じにくくなり、食事が薄味に感じられ、食欲が減退することがあります。

また、胃酸の調整にも関与し、正常な消化のサポートをするため、ナトリウム不足が胃酸のバランスを崩し、消化が効率的でなくなるため、食欲不振が生じることもあるでしょう。

ナトリウム不足による倦怠感がある場合は、エネルギー不足や体力の低下などが原因で、食欲不振につながることもあります。

ナトリウムの過剰摂取で起こる不定愁訴と病気

ナトリウムは、主に食塩(塩化ナトリウム)として食事から摂取されますが、摂りすぎると喉の渇きを感じたり、細胞内外のバランスが崩れ、むくみやを生じます。

また、日本人の食生活では、醤油・味噌・塩などの調味料の使用が多く、摂取不足よりもむしろナトリウムの過剰摂取による高血圧や胃がんをはじめとする生活習慣病が問題となっています。

生活習慣病の予防には、ナトリウム摂取量の制限が重要なため、「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」において摂取目標量が定められています。