マインド(mind)とは何か?

その語源を探る

ヨーガやインド哲学の学習過程では、言葉をその原語で理解する必要性がしばしばあります。サンスクリットで「マナス」(manas)という言葉もその一例です。「マナス」は英語の「マインド」(mind)と共通の語源を有しています。そこで、これらの言葉の起源を深掘りしてみましょう。

ます、マインドフルネスとは?

最近、マインドフルネス(mindfulness)という言葉を頻繁に耳にします。この言葉は、仏教のヴィパッサーナー瞑想(パーリ語:vipassana、サンスクリット:vipaśyana)から来たもので、この瞑想法と共に広まりました。

英語でのマインドフルネスの辞書的な定義は「注意深いこと、気を配ること」です。「マインド」(mind)は「注意、心、思考」を意味し、「フルネス」(fulness)は、「満ちた」を意味する接尾辞「フル」(ful)と、性質や状態を示す「ネス」(ness)が組み合わさっています。

したがって、マインドフルネスは「心が注意に満ちた状態」を指します。

では、マインドとは?

英語の「マインド」(mind)は、体に対する「心」や「精神」としての思考や意志の活動を指します。

また、「マインド」は感情と対比しての「理性」とも関連があり、知性、記憶、回想、意識などの精神活動を含んでいます。

心、精神、意識、知性、記憶:

「mind」が名詞として使われる場合、人間の内面的な思考や感情、意識の総体を指す。また、知的能力や記憶といった精神的な機能を表すこともある。

動詞

気にする、注意する、留意する:

「mind」が動詞として使われる場合、何かを気にかける、注意を払う、あるいは特定の事柄に留意することを意味する。

Weblioより

マインドの語源

英語の「マインド」(mind)の語源は、古英語の「gemynd」にあります。これはさらに、プロトゲルマン語の「ga-mundiz」に由来し、「ga-mundiz」自体は、プロト・インド・ヨーロッパ語((PIE)の動詞語根「men」、「考える」から派生したもので、「心の質」や「思考」を意味します。

プロト・インド・ヨーロッパ語(PIE)は、インド・ヨーロッパ語族の共通の祖先語として理論上考えられている言語です。紀元前4500年から紀元前2500年頃に話されたとされ、数千年を経て多様な言語へと分化していきました。

プロト・インド・ヨーロッパ語(PIE):

ラテン語、ギリシャ語、サンスクリットなどの各古典言語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語などヨーロッパの大部分の言語、トルコ東部からイラン、インド亜大陸、スリランカにわたるクルド語、ペルシア語、ウルドゥー語、ヒンディー語、シンハラ語などが含まれます。

サンスクリットのマナスとその関連性

サンスクリットでのマナス(मनस्, manas)は、インド哲学において重要な概念であり、「思考」や「心」と訳されます。この言葉は、プロト・インド・ヨーロッパ語(PIE)の語根「men」、「考える」から派生しているとされ、このことからマナスと英語の「mind」は、本質的に「思考」に関連する同じ意味を有していると言えます。

特に、サーンキャ哲学では、マナスは精神(citta、チッタ)の三つの機能の一つとして位置付けられています。ここで言う精神は、知性(buddhi、ブッディ)、自我(ahankāra、アハンカーラ)、そしてマナス(manas、心)から構成されているとされます。知性は理解力や判断力を、自我は個の自己認識を、そしてマナスは思考プロセスを担っていると考えられます。

この枠組みの中で、行動や知覚を司る外部器官と対比されるチッタは、内部器官と呼ばれます。この内部器官の中でマナスは、具体的には「思考器官」として機能します。

人間の祖マヌ

インド神話における人類の始祖である「マヌ(मनु, manu)」は、その名が示す通り、「人間」を意味し、英語で「man」(人や男性)と同様、プロト・インド・ヨーロッパ語(PIE)の語根「men」、「考える」から派生した語と考えられています。

サンスクリット語でマヌが持つ「人、人類、人類の父、知的、賢い」といった意味合いは、人間を思考する能力を持つ知的存在と位置づける原初の概念を反映しています。これにより、人間の本質を示唆する言葉として、古代より伝わるこの概念は、人間性や知性の根源を考える上で重要な役割を果たしています。

マヌの神話について(Britannicaより)

インドの神話において、マヌは最初の人間であり、重要なサンスクリット語の法典「マヌ法典」(Manu-smriti、マヌの法)の伝説的な著者です。この名前はインド・ヨーロッパ語の「man」と語源が同じであり、サンスクリット動詞「man-」、「考える」とも語源的な関連があります。マヌはヴェーダ、ヒンドゥー教の聖典において、最初の犠牲祭りを行った人物として登場します。彼はまた、最初の王としても知られており、中世インドのほとんどの君主は彼を通じて、彼の息子(太陽系統)あるいは彼の娘(月系統)を通じて、自らの系譜を辿っています。

大洪水の物語において、マヌはヘブライ聖書のノア、つまり大洪水で生命を絶滅から守り抜いた人物、およびアダム、最初の人間の特徴を兼ね備えています。シャタパタ・ブラーフマナには、彼が親切をした魚によって、洪水が全人類を滅ぼすだろうと警告されたと記されています。そこで彼は魚の助言に従って船を造りました。洪水が来た時、彼はこの船を魚の角に縛り、安全に山頂の休息地へと操られました。洪水が引いた後、マヌは唯一の人間の生き残りとして、バターや酸っぱいミルクの供物を水に注ぎながら犠牲を捧げました。1年後、水から女性が生まれ、「私はマヌの娘です」と自己紹介しました。これら二人はそれから新たな人類の祖先となり、地球を再び人間で満たすことになりました。「マハーバーラタ」(バラタ王朝の大叙事詩)では、この魚は神ブラフマと同一視され、プラーナ(古代の伝承)では、それは主ヴィシュヌの魚の化身、マツヤとされています。

----------

瞑想コースと指導者養成コース御案内

各種瞑想コース詳細:

https://vedacenter.jp/yoga-meditation/meditation-courses/

指導者養成コース御案内:

https://vedacenter.jp/training/yoga-instructor/

上記より詳細をご確認ください。

**************

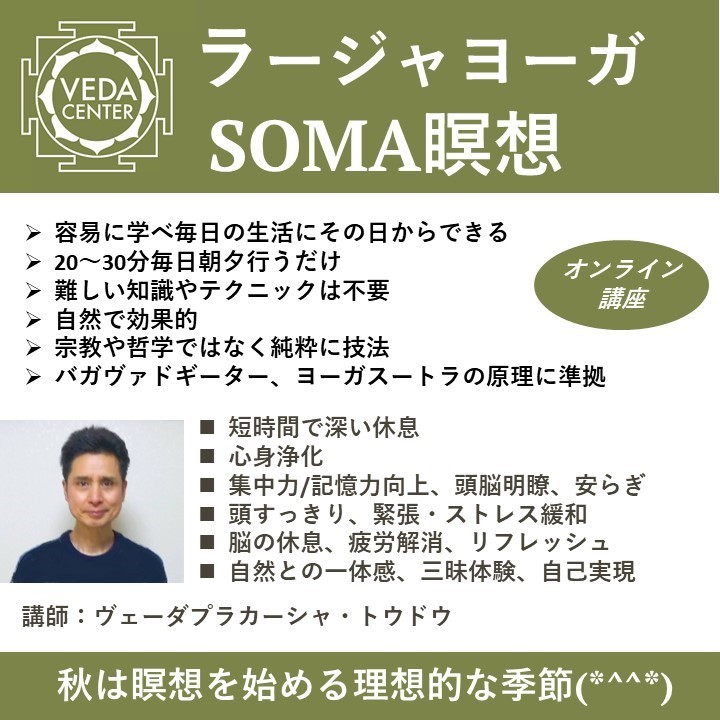

SOMA瞑想

SOMA瞑想は心を静め潜在意識の領域へと、注意を向けていくプロセスです。それにより不動心を養い、潜在能力を高めていくことができます。

SOMA瞑想をお教えしています。

【トウドウメルマガご案内】

トウドウの無料メルマガを配信しています。

よろしければご登録ください。

ご入力いただいた後、すぐに本人確認メールが届きますので、記載されているURLをクリックしていただくと、ご登録が完了いたします。

携帯アドレスの場合、ブロックされることもありますので、できるだけパソコンアドレスでのご登録をおすすめします。

解除停止はメールのリンクをクリックするだけでいつでも可能です。

ハタヨーガも一緒に学ぶトータルヨーガも指導しています。

【ビデオ講座】サンスクリット基礎講座「デーヴァナーガリー文字の読み書き発音」(4巻セット) from VEDA CENTER on Vimeo.

4大ヴェーダマントラシリーズ

--------------------------------------

【デジタルコンテンツ-ダウンロード】

----------------------------------------

アマゾンでヴェーダプラカーシャ・トウドウ

マントラ・チャンティングCD/書籍

ヴェーダプラカーシャ・トウドウCD/著作