ショーン・オブ・ザ・デッド

『ショーン・オブ・ザ・デッド』 (‘04/イギリス)

監督:エドガー・ライト

ご存知ホラー映画界の大御所、ジョージ・A・ロメロがゾンビブームを作り出してからはや幾年。

多くのB級からZ級までのフォロアーがその後世に出てきたわけだけど、

ここ最近のゾンビ絡みの映画の中では、群を抜いて面白かったのがこの『ショーン・オブ・ザ・デッド』だ。

あえてジャンルで言うなら、「ゾンビホラーコメディ」って感じか。ゾンビを扱ったホラーだから当然、

スプラッタ描写もふんだんにあるし、最近ご無沙汰だった人肉を貪るおなじみのゾンビシーンも出てくるし

で、過去のファンでも満足なこと請け合い。

でも、ロメロみたいに社会や世情を難しく風刺しているわけでもない、純然たるコメディに仕上がっているとこ

ろがこの作品のミソだ。

とにかく設定がまず普通すぎて新鮮。

主人公はもう30なのにいい加減にだらだらと過ごしているダメ男ショーン。

友達でプータローのエドと同居中。仕事はやってるんだけど、まったくもってやる気はゼロ。

エドといっしょにプレステやったりいきつけのパブで飲んだくれる毎日を送っている。

そんなダメダメなもんだから、彼女のリズにも愛想を尽かされる始末なわけで。

そんなショーンがいつものように飲んだくれた次の日の朝、起きたら街中、イギリス中が

ゾンビに溢れかえっていた。さぁ、どうしたものか。

というのが大まかなストーリーなんだけど、とにかくこの二人のやり取りが面白い。

最初は街に出てもゾンビが溢れているなんてまったく気づかないショーン。

酔っ払ってんのか?ぐらいにしか思わない。そのうちに家にもゾンビが押しかけてきて、

ようやくことの重大さがわかるんだけど、どうやって対処すればいいのかわからない。

まぁ、よくわかんないけどとりあえずテレビでも見るか、とった具合にいたってお気楽。

この辺のスタンスが今までになくていい感じ。

で、ゾンビを倒すのは頭を狙えばいい、ってわかって、持ってるLPレコードを投げ始めるんだけど、

全部投げるんじゃなくて、投げる前に一枚一枚エドがショーンにこれはいい?

と確認するやりとりがあったりする。ここぞとばかり『バットマン』のLPを怒りを込めておもいっきり投げつける!

いやいや、買ったことを隠しておきたいレコードとかCDって誰でもあるよね?

ゾンビに投げつければストレスも発散されて一石二鳥です。

また、あまりにも街にゾンビが溢れてるんで逃げられないってなったときは、どうする・・・?

正解はみんなでゾンビの真似をして切り抜ければいいんです!ってそうなのか、おい?

などなど、こんな感じで今までのゾンビ映画にはなかった、何が何でも生き抜くっていうんじゃない、

どこかほのぼのとした雰囲気すら感じられるゾンビ対処法が散りばめられている。

なにしろどっかの国みたいにイギリスには銃が溢れてないからね。

特に、ゾンビの真似をするなんて今まで観ていて一度はそう思った人もいるはず。

こんなとこも往年のファンにはウケるに違いない。少なくともオレはウケた。

そう、この作品のゾンビはけっして走らない!

おなじみの「う~」といいながらノロノロ歩く、基本に忠実なスタイルだ。

ゾンビは決して走ってはいけないのである。ましてや道具を使うなんて許せんわけだ。

あの逃げ切れるか、逃げ切れないかの絶妙な按配がゾンビスタイルにはマストなのである。

それで家族や恋人たちを救いに行くんだけど、みんなで逃げ込むのはショッピングセンター、

ではなくなんと行きつけのパブ。ほんと、行き当たりばったりの緊張感ゼロだ。

過去のゾンビ映画へのリスペクトもこもってて、エンドロールではロメロの『ゾンビ』でおなじみの

「あの」曲が流れたりする。とにかく全編過去のゾンビ映画への愛が溢れてるなといった感じた。

きっと監督は相当観漁った口だろうな。

ロメロの新作『ランド・オブ・ザ・デッド』は彼には満足いったんだろうか?ぜひ聞いてみたい気もする。

イギリスやアメリカではヒットしたけど、日本では残念ながらビデオスルーだった。なんで?

『バイオハザード』やらここ最近のよくわからないゾンビ映画なんかよりよっぽどよくできてるんだけど。

少なくとも個人的には、リメイクの『ドーン・オブ・ザ・デッド』よりは多くの意味で上をいってる作品だと断言できるね。

ホラー描写は往年の作品に負けないくらいだし、しかもコメディとしてだけみてもいい出来だし。

たくさん笑えて、ちょっと泣ける、今までにないゾンビ映画ということでホラーが苦手な人でもきっと楽しめるはず。しかし、ロメロの影響でこんな作品が出てくるなんて、当のロメロ本人も想像できなかっただろうな。

エレファント

『エレファント』 (‘03/アメリカ)

監督:ガス・ヴァン・サント

この作品のタイトル、『エレファント』はアラン・クラークが1989年にイギリスBBCのために撮った

「Elephant」というドキュメンタリーからきている。

このタイトルが意味するところは、"リビングルームにいる象"という言い回しで、

大きなタブーとか皆が見てみぬ振りをするような問題を表すときに使われる言葉だそうだ。

つまりは、この1999年に起こったコロンバイン高校の事件そのものをひっくるめての

暗喩としてこのタイトルがつけられたのではないかと思う。

ただ、映画の舞台はコロンバイン高校ではなく、あくまでもモチーフにしただけに留まっているが。

マイケル・ムーアがドキュメンタリー(本当のところはわからないが・・・)と称して監督した

あの『ボーリング・フォー・コロンバイン』はこの事件をアメリカの銃社会が生んだ悲劇と捉えていた。

誰でも簡単に、テレホンショッピングでキッチン用具を買うかのように銃が手に入ってしまう

社会に対しての痛烈な批判と問題提起であった。

だが、この『エレファント』はそういった社会に対しての批判や風刺といったメッセージはまったくない。

ただ、あの事件を恐ろしく俯瞰で見つめて、ありきたりな日常のほんの一日をたまたま切り取ったかのように

淡々と語られるだけだ。

映画が始まり、スクリーンに映し出されるのは生徒たちのごく普通の高校生活をそれぞれの生徒を時折

クローズアップさせて見せるだけ。誰も主人公としては描かれてない。

ただその中で、主犯になる2人の少年が事件に至るまでをところどころ散りばめて映画は進んでいく。

そして事件が起こる。映画冒頭で、いつもの高校生活を送っていた生徒たちが、観客の目の前で次々と被害にあっていく。その様子も決して大げさに演出がされているわけではなくて、BGMなどもちろんなく、恐ろしいくらいに冷静な画で映し出される。

日本でもそうだが、特に少年犯罪が起こるとどっからでてきたのかわからない、自称評論家どもが

こぞってわけのわからない分析をして理由付けをし、勝手に納得をする。

だけど、本当に理由なんてあるのか?

少なくとも、この映画で描かれる主犯の2人には特に理由なんてないように思える。

ただなんとなく、銃が手元にあるし毎日なんか退屈だから、ちょっと派手なことして遊びたい。

単純にそういうことなんじゃないか。

キャストはほぼ無名の子供たちだ。

それがこの映画を感情移入させずに観客も俯瞰な視点で観続けさせることに成功している理由だ。

ガス・ヴァン・サントはこの映画に対しての回答を作品の中では描いていない。

メッセージ性も、ましてや娯楽性もないが、見てみぬ振りをするべきではない作品ではないかと思う。

ミリオンダラー・ベイビー

『ミリオンダラー・ベイビー』 (‘04/アメリカ)

監督:クリント・イーストウッド

うんざりするようなクソ映画を観た後は、時間と金を無駄にしたことを悔やみすぐに現実に引き戻されるものだが、

傑作と呼べる映画を観た後は、エンドロールが終わり席を立ってからもストーリーが頭から離れなくなる。

この『ミリオンダラー・ベイビー』もまさにそういった作品のひとつとなった。

2004年の作品でありながらもうすでに過去の名作のひとつに位置づけてもいいくらいだ。

売れ出し中の若手や花のある女優はこの作品には一人も出てこない。

クリント・イーストウッド、モーガン・フリーマンといったじいさん二人、

三十路を過ぎたヒラリー・スワンクとキャストはきわめて地味だ。

しかし、良質なドラマには華やかなキャストは必要ないのだとこの作品を観てとても感じた。

ボクシングを描いた作品には、昔から感動作が多い。『チャンプ』や『ロッキー』など、サクセスストーリーを

絡めた感動の代名詞的題材だったが、イーストウッドはそれを更に深い領域へと踏み込ませた。

ストーリーは、フリーマン演じるスクラップのナレーションと共に進行していく。

ダウンタウンで古びたボクシングジムを親友スクラップと共に経営しているフランキー。

彼のジムに30才を過ぎたマギーが入門志願に来る。女性は受け入れないと頑なに

断わり続けるフランキーだが、やがて彼女の熱意に負け、徐々にトレーニングをつけることになる。

こうして書くと、遅咲きの女性ボクサーと老トレーナーが共に切磋琢磨し、最後は栄冠を勝ち取る、

といった「よくある」ボクサー映画のようだ。だがこの作品では、そう感じるのは前半部分までである。

後半に入り、物語は突然誰もが想像もしないような悲劇的な展開をみせていく。

この作品はボクシングを題材としているが、それはあくまでも素材であるだけで、

テーマは愛である。それも上辺だけの表面的なものではなく、もっと心からつながりあう絆だ。

疎遠になってしまった娘との愛に飢えているトレーナーと今は亡き父を今も想うボクサー。

過去を清算しあい、いつしかトレーナとボクサーという関係から、互いが抱いていた本当の親子の愛と絆を

持つようになっていく二人。

フランキーはマギーに「モ・クシュラ」と書かれたガウンを着せ試合に臨ませる。

そしてラストシーン、ゲール語で書かれたこの言葉の意味を知ったとき、

そしてフランキーが最後の決断を行動に移すときは涙が止まらないだろう。

絶望的な悲劇ととるかそれとも、たとえ一瞬でも悔いを残すことなく本当にやりたかったことをし、

人生で最高の瞬間を共有できた二人を幸せだったととるか。

この作品の感じ方は人それぞれかもしれない。

僕は悔いがなく「いい人生だった」と思えた瞬間を持てたことは、それだけで幸せであったと思いたい。

とにかく、ひとつだけいえることはイーストウッドにしか、この作品のような人生の

深い部分にまで迫った映画を撮ることができる監督はいないんじゃないか?ってことだ。

大げさかもしれないが、もうそれは神の領域なんじゃないかって思えてしまうくらいに。

アメリカン・ヒストリーX

『アメリカン・ヒストリーX』 (‘98/アメリカ)

監督:トニー・ケイ

アメリカン・ヒストリーXとは、歴史の狭間にフタをされてしまったアメリカの本当の歴史。

Xと名のつく通り、そこには解答はないし終わりもない。

デレクはレイシズムの思想に傾倒し、その結果、黒人を殺害し服役することになる。

いつも兄を見て育ってきた弟のダニー。兄を尊敬し、憧れを持っていた彼が、

兄と同じレイシズムの思想を持つようになるのはとても自然なことかもしれない。

だが服役を終えたデレクは、同じ道に進みそうになっている弟に、

憎しみや差別からは何も生まれない、レイシズムがいかに愚かなことかを弟に問いただす。

デレクがレイシズムに走った動機も実はとても単純だったのかもしれない。

だが、一度どっぷりと踏み込んだ思想から抜け出すことは容易ではない。

刑務所での日々を通して徐々に作業仲間の黒人に心を開いていくデレク。

そしてなにより、多くの人種がうずまく刑務所の過酷な生活を生きて出られた

本当の理由がわかったとき、差別や偏見がいかに愚かな思想であるかを身を持って感じることになる。

この映画で描かれるレイシズムの思想は、ごく一般的な家庭で当たり前のように

交わされる会話の節々に日常的にあるものなのかもしれない。

デレクがレイシズムの思想を持つようになったのは、

父が黒人に殺されたことが決定的な理由として描かれているが、その実はもっと深いものであるだろう。

家族での食事中、父は息子デレクに、黒人に対しての偏見を遠まわしではあるが、

息子デレクに語っている。弟は、レイシズムのグループのカリスマとなっていく兄に、

根底の意味など特に考えず、ファッションとして単純にあこがれ、尊敬をしていく。

こういった思想は、別に誰かが改めて植えつけていくものではなく、日常のごくありふれた生活の中で、少しずつ確かに心に植えつけられていく。社会や組織の最もミニマムなものは夫婦や家族といった家庭だ。

その家庭での環境というものの影響がいかに大きいものかを改めて感じた。

兄に諭されたダニーは、改心した兄と共に新たな道を進むはずだったが、

一歩家の外に出れば、そこは相変わらず差別と偏見、人種間の対立が耐えない厳しい世界。

ハッピーエンドなくあるはずもなく、待っているのはあまりにも悲劇的な現実だ。

このあまりも辛い連鎖に終わりはないのだろうか。少なくともこの作品にはその答えは見出せない。

主演のエドワード・ノートンはこの作品の役作りのためにデ・ニーロも真っ青の肉体改造をした。

『アメリカン・ヒストリーX』の後に出演した『ファイト・クラブ』を観るとまるで別人のよう。

役に入り込むためのひとつのメソッドとして肉体を変えるだろうがその根性には恐れ入った。

『ブリジット・ジョーンズの日記』のレニー・ゼルウィガーにも、その後の『シカゴ』を観て驚かされたが、

海外の役者の映画にかける意気込みはやっぱり半端じゃないよ。

どの映画やドラマを観てもまったく演技の違いがわからない役者(というか、役者と呼ぶのも恥ずかしい連中が多いが)が多い日本。ヒゲ生やしたり、髪を染めたりするだけで満足しないで欲しいよ。

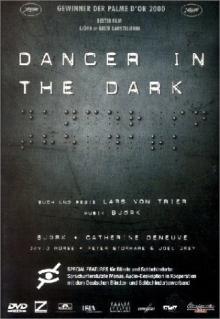

ダンサー・イン・ザ・ダーク

『ダンサー・イン・ザ・ダーク 』(‘00/デンマーク)

監督:ラース・フォン・トリアー

主演はビョーク。

2000年のカンヌでパルム・ドールと女優賞を受賞し、ラース・フォン・トリアーの名前を多くの人にトラウマのように植え付けた作品。徹底的に残酷で、まったくといって救いようがないストーリーだ。

60年代のアメリカ。チェコスロバキアから移民してきたセルマは息子ジーンと貧しいが幸せに暮らしていた。昼は町の工場、夜は内職をし必死に働くセルマ。その理由は、息子ジーンに目の手術を受けさせるためだ。セルマ自身も視力が徐々に失われる病だったが、遺伝性のため放っておけばジーンも同じようになってしまう。そう、移民である彼女には頼れる家族は他にいず、息子を救えるのはセルマただ一人。

この作品はミュージカルシーンが随所に出てくる。

通常のシーンのときは、画面はざらっとしていて、手持ちカメラで撮ったような不安定な画面だが、ミュージカルシーンでは一転、しっかりとしたきれいな「映画的な」画になっている。これは、きっと辛い現実からの逃避としてミュージカルシーンを描いているからだろう。セルマがこのシーンではメガネを外しているのもそういうことだろう。この場から逃げ出したい、そう思ったときセルマは心の中で楽しく歌い踊る自分を空想する。

しかし、現実は厳しい。ゆっくりと運命は絶望的な結末に向かっていく。

弱い視力によるミスの連発のため工場は首になり、必死で貯めた金も盗まれてしまう。親切にしてくれて、セルマ自身も頼っていたはずの友人だと思っていた人間に。そして、もみ合いになり誤って死なせてしまった彼女は刑務所へ。移民でしかも殺人の罪に問われているセルマには法の逃げ道はない。

とにかく救いようがない。必死にがんばってがんばってしかも最終的に報われない。死が近づいているにも関わらず、セルマは息子の手術のことばかり気にかけている。息子にとって一番大切なことだからと。でも本当にそうなのか?母が死刑になったおかげで自分が今こうして目が見えていると、数年後彼は自分を恨むかもしれない。なにより肉親が誰もいなくなった彼にこれから果たして幸せがあるのだろうか?移民の彼に。

そう、まず移民という点がキーワードなんじゃないか。移民を最終的に食い物にしたアメリカ人。最初はニコニコと笑顔で近寄ってきた彼らからは救いの手は誰からも差し出されない。自分の立場を危うくしてまで他人を助けない。そんなアメリカ人。ちょっと深読みしすぎだろうか。でも、セルマが純粋にアメリカ人だったら?

トリアー監督はどういうテーマを持ってこの作品を撮ったのだろうか。

ただ人種というのは単なる設定で、「人間」の醜悪で汚い部分をサディスト的な冷酷さで描いたのかもしれない。

とにかくこういう作品を見ると、ホラーやらサスペンスやらのいわゆる「怖い」映画がコメディに思えてくる。一番恐ろしいことは、実は日常のすぐ側にこそあるんだと感じる。人間が一番怖いんだと。

唐突に終わるラスト。

あまりにも大きい絶望感と衝撃的なこのラストシーンはしばらく頭から離れないだろう。劇中セルマは「私が生涯で唯一したわがままは子供を産んだこと」という。生まれるであろう子供にも遺伝により自分と同じ目の病になることは想像できたのだろうか。

それでもなおジーンを産んだセルマの死は「身から出たさび」の一言で済んでしまうのかどうか。

この『ダンサー・イン・ザ・ダーク』には多くの解釈と賛否があるだろう。ただ観て泣いて、暗い、辛いというのにはあまりも重いストーリーだから。