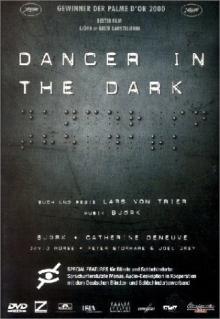

ダンサー・イン・ザ・ダーク

『ダンサー・イン・ザ・ダーク 』(‘00/デンマーク)

監督:ラース・フォン・トリアー

主演はビョーク。

2000年のカンヌでパルム・ドールと女優賞を受賞し、ラース・フォン・トリアーの名前を多くの人にトラウマのように植え付けた作品。徹底的に残酷で、まったくといって救いようがないストーリーだ。

60年代のアメリカ。チェコスロバキアから移民してきたセルマは息子ジーンと貧しいが幸せに暮らしていた。昼は町の工場、夜は内職をし必死に働くセルマ。その理由は、息子ジーンに目の手術を受けさせるためだ。セルマ自身も視力が徐々に失われる病だったが、遺伝性のため放っておけばジーンも同じようになってしまう。そう、移民である彼女には頼れる家族は他にいず、息子を救えるのはセルマただ一人。

この作品はミュージカルシーンが随所に出てくる。

通常のシーンのときは、画面はざらっとしていて、手持ちカメラで撮ったような不安定な画面だが、ミュージカルシーンでは一転、しっかりとしたきれいな「映画的な」画になっている。これは、きっと辛い現実からの逃避としてミュージカルシーンを描いているからだろう。セルマがこのシーンではメガネを外しているのもそういうことだろう。この場から逃げ出したい、そう思ったときセルマは心の中で楽しく歌い踊る自分を空想する。

しかし、現実は厳しい。ゆっくりと運命は絶望的な結末に向かっていく。

弱い視力によるミスの連発のため工場は首になり、必死で貯めた金も盗まれてしまう。親切にしてくれて、セルマ自身も頼っていたはずの友人だと思っていた人間に。そして、もみ合いになり誤って死なせてしまった彼女は刑務所へ。移民でしかも殺人の罪に問われているセルマには法の逃げ道はない。

とにかく救いようがない。必死にがんばってがんばってしかも最終的に報われない。死が近づいているにも関わらず、セルマは息子の手術のことばかり気にかけている。息子にとって一番大切なことだからと。でも本当にそうなのか?母が死刑になったおかげで自分が今こうして目が見えていると、数年後彼は自分を恨むかもしれない。なにより肉親が誰もいなくなった彼にこれから果たして幸せがあるのだろうか?移民の彼に。

そう、まず移民という点がキーワードなんじゃないか。移民を最終的に食い物にしたアメリカ人。最初はニコニコと笑顔で近寄ってきた彼らからは救いの手は誰からも差し出されない。自分の立場を危うくしてまで他人を助けない。そんなアメリカ人。ちょっと深読みしすぎだろうか。でも、セルマが純粋にアメリカ人だったら?

トリアー監督はどういうテーマを持ってこの作品を撮ったのだろうか。

ただ人種というのは単なる設定で、「人間」の醜悪で汚い部分をサディスト的な冷酷さで描いたのかもしれない。

とにかくこういう作品を見ると、ホラーやらサスペンスやらのいわゆる「怖い」映画がコメディに思えてくる。一番恐ろしいことは、実は日常のすぐ側にこそあるんだと感じる。人間が一番怖いんだと。

唐突に終わるラスト。

あまりにも大きい絶望感と衝撃的なこのラストシーンはしばらく頭から離れないだろう。劇中セルマは「私が生涯で唯一したわがままは子供を産んだこと」という。生まれるであろう子供にも遺伝により自分と同じ目の病になることは想像できたのだろうか。

それでもなおジーンを産んだセルマの死は「身から出たさび」の一言で済んでしまうのかどうか。

この『ダンサー・イン・ザ・ダーク』には多くの解釈と賛否があるだろう。ただ観て泣いて、暗い、辛いというのにはあまりも重いストーリーだから。