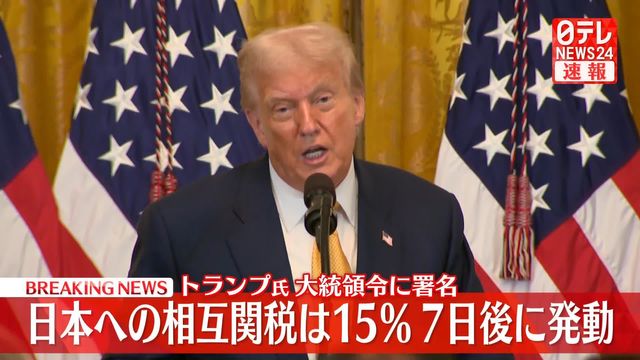

米トランプ大統領と小泉進次郎農水相 -統計軽視という共通点-

トランプ大統領が対日関税について、

15%にするという大統領令に署名しました。

元々10%だった関税が25%になるところ、

15%で済んだと評価すべきなのでしょうが…

赤沢経済再生担当大臣は、文書を交わしていないことについて、

文書作成に時間をかけるよりも、

まずはとにかく大統領令にサインしてくれというスタンスだったとか。

一理あるかと思います。

ただ、日米それぞれの国内で言っていることが違いすぎて、

まだまだ予断は許されない状況です。

元々、トランプ政権自体、朝令暮改が珍しくなく、

今回の大統領令も新たな大統領令によって無効になる可能性があります。

これまでの関税に関する交渉でも、

言っていることがコロコロと変わってきたことですし。

対日関税でトランプの主張は、出鱈目な認識に則ったものが多く、

それは米国内に向けての自分の主張を正当化する狙いもあるでしょうが、

そもそも、統計に興味がないということが大きいかと思います。

驚きのニュースです。

労働統計局長を即座に解雇するよう指示したとのことですが、

その根拠が示されていません。

自分にとって都合が悪い数字が出てくると、

偽装だ、政治的操作だなどと非難しているわけです。

都合が悪い数字を出せない国がいくつかありますが、

そんな国の中でも最も経済規模が大きいのは中国でしょう。

地方役人は、経済分野などの数字がよくないと、

自分の出世の道が断たれるため、

中央政府に上げられず、粉飾、改竄でごまかしてきました。

中央政府も国内の体面、対外的体面で粉飾したデータを公表します。

今後、米労働統計局長がクビになり、

トランプがお気に召す人物が就任すると、

アメリカの労働統計は全く信用がならないことになるでしょう。

ジョシュア・ローム「Saotome (The Rice Planter)」

さて、コメ価格高騰の原因について有識者会議では、

いろいろと要因を挙げているわけですが、

基本的には、昨年秋に農水省が出していたものです。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/r6_kome_ryutu-33.pdf

ネット上には、農協が価格をつり上げているなんていう声が目立ちましたが、

今の農協にそんな力があるはずはありません。

農協に力がないからこそ、農協を通さない流通が増え、

いったん、価格が上がり始めると、集荷業者ではない業者まで参入し、

価格が上昇し続けたわけです。

私は昨年秋の農水省の作況指数そのものを疑っていて、

本当に平年並みなのか、一部については微増なのかを疑問視していました。

私は今般のコメ価格高の根本的な原因には、

政府の統計軽視があると考えています。

実際、省庁の統計関連の予算は減っていて、

それが不正の原因になることがあります。

小泉純一郎政権下の2004年から国の基幹統計「毎月勤労統計」で、

全数調査とすべき従業員500人以上の対象事業所の1/3程度しか調べておらず、

賃金水準は実体より低く算出されていました。

厚労省は自らの過ちを隠蔽、矮小化し、非公表で済ませようとしていました。

政策は統計を基にして立案されるもので、

その間、間違った土台に基づいた施策が行われたことになります。

正確なデータなしに政策を決定すれば、

現実に合わない対策になり、税金の無駄遣いや逆効果になる可能性があります。

国民は「政府の発表は信用できない」と考えるでしょう。

世界が中国政府発表の統計を信じていないように、

日本が信じられなくなり、投資・経済協力・信用格付けなどに悪影響が及ぶでしょう。

基幹統計は各省庁が総務省に承認を求め、

総務省が統計委員会に諮問、

統計委員会では、統計学者やその分野の専門家などに諮り、調整が行われます。

小泉進次郎農水大臣は、そこを軽視してデータの公表廃止を決めようとしています。

おそらく、省内からそういう提言が上がってきていて、

事の重大性を理解できない大臣がOKを出そうとしているといったところでしょう。

スーパーマーケットで買い物客100人のうち20人がリンゴを買いました

リンゴを買ったのは全体の何%でしょう

こんなふうに統計学は誰もが「わかったつもり」になる学問ではないかと思います。

だから、軽視しがちです。

私自身も本当の統計学の奥深さを理解できていないかと思います。

ただ、統計学軽視は国民を不幸にする知り口になることは間違いありません。