「普段の食事も薬膳ですか?」と、

よく尋ねられます。

紡ぐしあわせ薬膳協会ホームページにて、

更新されました。

薬剤師、国際中医師、国際中医薬膳師、

紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子です。

薬膳は、手に入りにくい生薬を使った、

美味しくはなくても身体に良さような料理、

または、時間や金銭面で余裕のある人々が

たしなむものと思われがちですが、

誤解です。

薬膳とは中医学の理論のもとに、

食材を選び、調理する食事です。

薬膳に生薬を配合することもありますが、

「今、何を食べればよいか」という考えのもと、

スーパーなどでも購入できる食材を

生薬と同じように、

身体を温めるのか、冷やすのか、

食べると人体にどんな働きをするのかを

理解した上で選択し、

施膳すれば、薬膳に成り得ます。

そして、食材の特徴を把握していれば、

日頃、料理をしない人、

外食をする時、

体調が悪くて、調理できない時などにも、

薬膳を取り入れられます。

寒いなら、

ホットコーヒーにシナモンを加えてみませんか。

スーパーのスパイス売り場に、

シナモンの小瓶が陳列されています。

シナモンは陽気を助けて身体を温め、

寒邪をちらし、冷えを解消するように働きます。

何年か前、初詣に行って、

参拝者の長い列に並び、

身体が冷え切ってしまいました。

帰り道に立ち寄ったお店で、

生姜あんかけうどんに七味唐辛子と葱、

さらに生姜を加えていただき、

辛温の食材で身体を温めました。

風邪の引きはじめに、

消化の良いお粥を食べて休みたいですよね。

ぞくぞくと悪寒を感じるなら、

お粥に体表にある邪気を払い除く

香菜(パクチー)や葱を、

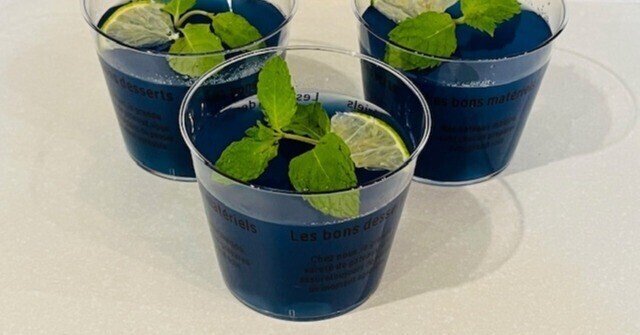

寒気はなく、熱が高いなら、

ミントを添えてもいいでしょう。

台所に立つのもつらければ、

お粥は米から作らなくても、

ご飯を利用しても、

レトルトでもいいじゃないですか。

熱の風邪には、

清熱作用のあるみかんはいかがですか。

少しでも健康に過ごせるよう、

食事を摂りましょう。

話変わって、私は、

学問の神様である天神様信仰の強い地域で、

生まれ育ちました。

実家の父母は、息子が産まれた時、

木彫りの天神様を誂えてくれ、

自宅でお祀りしています。

ある年、帰省もせず、

資格試験の勉強をしている息子の合格祈願に、

金澤神社へお詣りに行きました。

親のできることは神頼みしかありませんでした。

当時のドキドキは今も忘れていません。

今年も受験生の皆様の元に、

桜が咲くよう、心からお祈り申し上げます。

スマホで撮っただけなのに、

学問の神様である菅原道真公をお祀りしている

金澤神社に、綺麗な光が現れていたので、

載せてみました。

noteを始めています。

以後は、こちらの投稿をすすめていきます。

noteの記事はユーザーでなくても、

自由に見ることができて、

記事にスキをつけることもできます。

よろしければ、ご覧くださいませ。

今まで、アメブロをご覧くださり、

ありがとうございました。