前編【鬼将軍史観による日本史の天下統一】

目次

前編【鬼将軍史観による日本史の天下統一】

中編【鬼将軍史観による日本史の天下統一】

後編【鬼将軍史観による日本史の天下統一】

「〝あたりまえ〟を疑う」というのは大事で、これがなければ、ただただ慣例に寄りかかって思考停止に陥っているも同然だ。

また、疑うとは疑問を持つということであり、まさしくこれこそが、学問の源泉となっているということは無視できない事実である。

私は歴史が好きだが、特に日本史界隈において〝あたりまえ〟となっているのは、平安時代や江戸時代といった「時代区分」である。

時代区分というのは、歴史におけるある期間を限定する上では欠かせない概念だが、果たして本当に適切なものが使われているのだろうか。

前回の記事で、新しい時代区分について提案があると述べたが、なにぶん今回は、歴史学的な用語ばかりが飛び込んでくる。

当ブログ史上、もっとも堅くるしい記事になることが予想されるが、論文と思って頂きたい。

少し前に、朝日新聞でこんな記事があった。

なぜ、わざわざ新しく提案したのかというと、従来の時代区分は分かりづらいからだそうだ。

たしかにそうで、理由は後ほど述べるとして、今の時代区分では日本史をうまく捉えられず、なにより歴史嫌いを生んでいる原因でもある。

時代区分が、時代の変わり目をハッキリさせ、歴史をまるごと整理するものだとすれば、今の時代区分はまったくその機能をなしていない。

保立氏の案の特色は、北条時代(鎌倉時代)の始期を「

ただ「西国国家」や「武家国家」という史観については、日本の国体の連続性を否定するものなので頂けないが、この試みは画期的だ。

保立氏の時代区分についての記事本文

なので、ネットで得た知識を受け売りしつつ、保立氏に便乗して、新しい日本史の時代区分を考えてみた。

学術的には自信はないが、整合性と合理性だけなら、旧来の歴史学界の慣例を凌駕するようなしっくりくる見解ができたと自負したい。

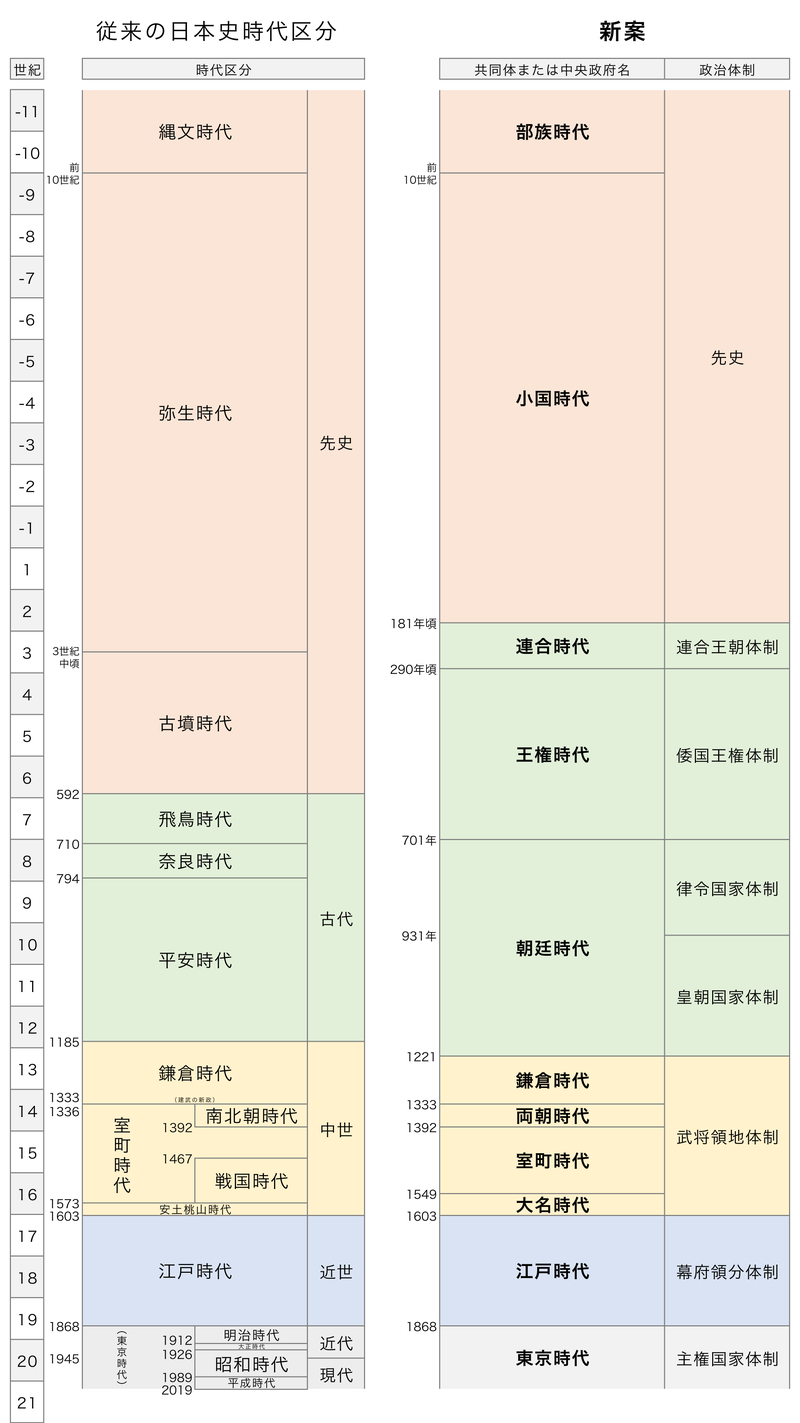

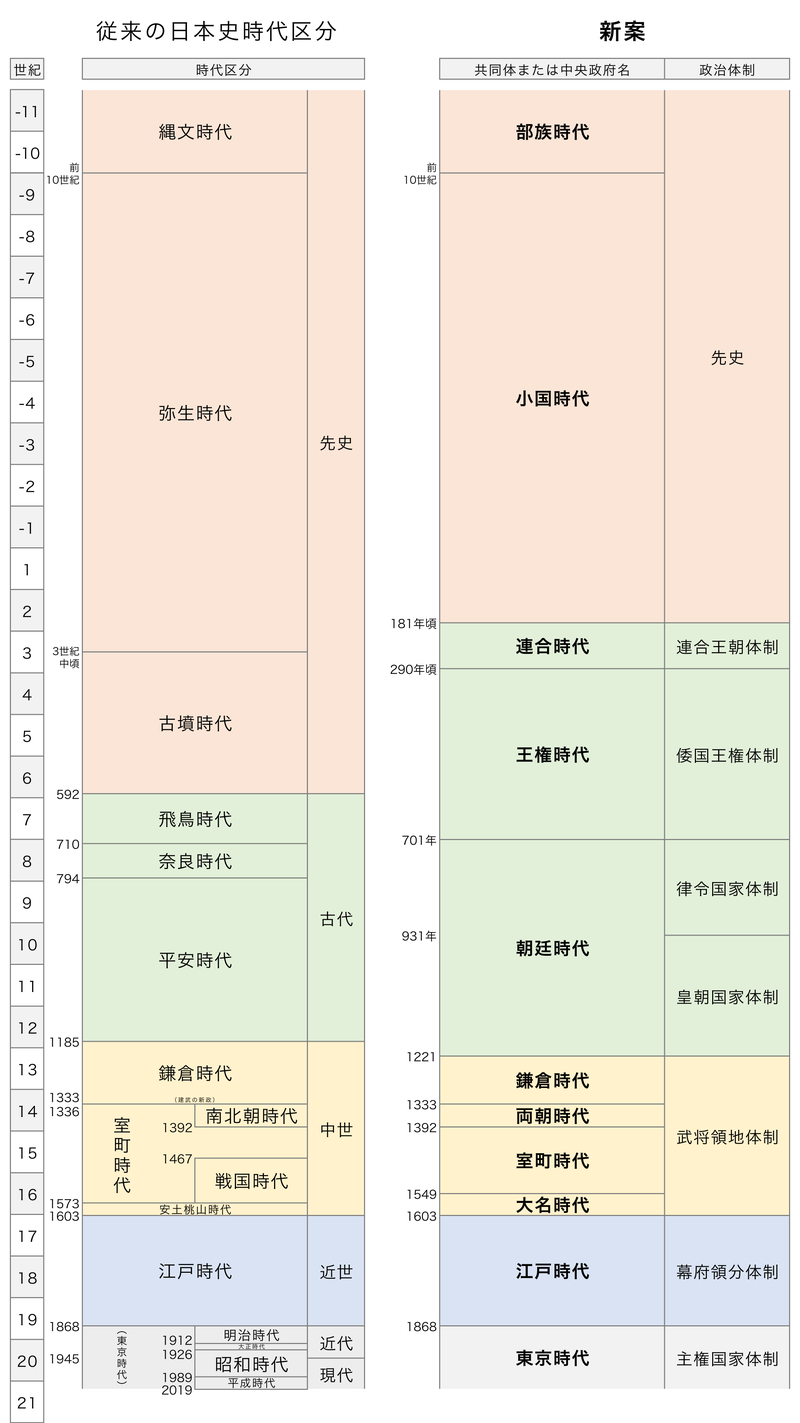

それが、これだ。

■時代区分の新提案

従来の日本史時代区分と鬼将軍の新案の比較。

鬼将軍案 新時代区分法の詳細。

(※この図では、鎌倉幕府と室町幕府のことをあえて「鎌倉政権」「室町政権」としている。

なぜならば、鎌倉幕府や室町幕府という組織は存在せず、武家政権そのものを「幕府」と呼ぶことになったのは江戸幕府からだからだ。

すなわち、鎌倉幕府と室町幕府という呼び名は後付けのものであり、いわば鎌倉・室町政権は「幕府型の政権」というほうがふさわしい。)

従来よりは、幾分かすっきりさせたつもりだ。

区分名は、共同体または中央政府名、すなわち「どんな連中が日本の国を仕切っていたか?」という政治史で一貫している。

従来のように、室町時代のなかに南北朝時代と戦国時代を混在させるような複雑なことはしていないし、明治以降は「東京時代」で一括り。

信長と秀吉を依怙贔屓している安土桃山時代は廃し、また中央政府名とはいえない戦国時代も廃し、両方を合わせて「大名時代」を作った。

戦国時代もそうだが、南北朝時代も実は中国に同名の時代区分があるので、被り回避のため、または実質性を考えて「両朝時代」にした。

また、通常よりも古代、すなわち有史の始期が早く、「頃」とつけつつ日本の建国を181年と定めている点が従来とは大きく異なる。

まったく聞き慣れない時代名も多いと思うが、江戸時代のように、従来の時代区分をそのまま踏襲したネーミング例もある。

また、古代→中世→近世→近代→現代、という区分法による大別も良いが、果たしてこれが、百年後や千年後にも使えるかは甚だ疑問だ。

西暦3000年代になれば、もしかしたら現代が中世と呼ばれているかもしれない。

オマケだが、日本史を大別するための普遍的な区分法として、政治体制を用いることにした。

すでに歴史学で用いられている名称もあるが、「武将領地体制」など新しく提唱してみたり、あえて「幕府領分体制」と改称した例もある。

ハッキリ言って、今の歴史学界で到底受け入れられるものではないが、数十年後には当新案に極めて近い形になっていると信じたい。

■時代区分の意義

そもそも時代区分とは、本来ならば川のように流れているはずの歴史に、無理やり杭を差して区切ることで、地点を明確にしたものである。

しかし、我々が習ってきた時代区分は覚えやすくはないし、平安時代は全然平安じゃないし、実はいい国作ろう鎌倉幕府じゃないし・・・。

他には、戦国時代のひとつをとっても、いつが始まりで終わりなのか?という議論が絶えず、定説があるとはいえない混沌とした現状だ。

いわば、乱立した道路標識によって事故が多発しているような感じである。

そこで、時代区分大論争という名の戦国時代に終止符を打ち、時代区分を統一すべく、無名の歴史マニア・鬼将軍は名乗りを上げた次第。

■従来の区分法の失敗

いちいちド素人が心配して、新しい時代区分を提案するぐらい、今の時代区分はダメだということだが、具体的にその点を吊るし上げたい。

いうなれば、これらの問題点を改善したものが新提案であり、従来の時代区分とは逆のことをしたからうまく整った。

①時代区分名に一貫性がない

まず、縄文と弥生は土器、古墳はお墓の名前、飛鳥〜江戸から政権所在地名、戦国と南北朝は政権名、明治以降に至っては元号。

どうだろうか、まったくもって無節操であり、なんともゴチャゴチャした時代名だ。

政治史か、文化史か、それとも制度史なのか、一体、時代区分名の基準はなんなのか?とんと判然しない。

縄文時代は縄文土器から、弥生時代は弥生土器からとった名前だが、そもそもこれらは歴史学ではなく、考古学上の概念である。

これを畑違いととるか、それとも理系と文系の垣根を超えたコラボととるかはそれぞれだが、歴史とは人の営みであり、物質ではない。

飛鳥時代、奈良時代、平安時代、これらは都の名前からとった時代区分名だが、実はこれらの時代なかでも幾度か遷都が行われていた。

いわゆる飛鳥時代はこの通り。

奈良県の明日香村に都(皇居)があったので、飛鳥時代というのなら、遷都のたびにいちいち〇〇時代とつけなければならない。

いわゆる奈良時代の間に置かれていた都。

かつてのように「大和時代」と称すれば、まだ分からんでもないが、それでも「

いわゆる平安時代。

ちょっとの期間だけ、平清盛が無理やり福原に都を移したので、ここでも「福原時代」という時代名がなければおかしいことになる。

この通り、政権所在地や都の移転を時代区分にするのは、ほとほと無理があることが分かる。

②必ずしも時代の転換期ではない

飛鳥時代から奈良時代になった、これすなわち平城京に都が遷されたという意味だが、これで国自体がどう変わったというのか。

むしろ、平城遷都の9年前にあった大宝律令の制定によって、日本の律令国家体制が完成したので、こっちのほうがよっぽどデカい。

どうでもいいような細かい区分をして、却って歴史の分岐点や転換期を分かりづらくしているというのが従来の時代区分である。

平安時代に関していうと、都が奈良から京都に移ったというだけで、政権や実権者が変わったという訳でもなく、相変わらず朝廷の天下だ。

また、鎌倉幕府が出来たからといって、すぐに武家社会になってはおらず、承久の乱が起こるまでは、幕府でも朝廷には逆らえなかった。

一般的に戦国時代の始期といえば、

そもそも戦国時代の定義とは、単に戦乱が頻発した時代、という意味だけではない。

「中央政権である室町幕府が弱体化したので、各地の戦国大名たちが独自に地方政権を作り、こぞって他国と覇権争いを繰り広げた」

というのが戦国時代の定義であって、仁義なき戦いの度合いだけなら、鎌倉や南北朝のほうがずっとエグい。

戦国時代とは、いうなれば「戦国大名時代」や「領国乱立時代」なので、応仁の乱の時点ではまだまだ戦国ではない。

なので最近、歴史学界でも戦国時代の始期は、「

これは、

③始期と終期が統一されていない

戦国時代の始期は、応仁の乱か明応の政変か?という議論があるように、大抵の時代区分には終わりと始まりについての争いがある。

例えば、今は鎌倉時代の始期といえばおおかた1185年が主流になっているが、一昔前までは1192年で暗記していた人がほとんどだろう。

江戸時代の始期についての学説は、1603年がほぼ定説となっているが、たまに大坂夏の陣が終わった1615年からだという意見もある。

あと、戦国時代の終期については、織田信長の上洛か、それとも豊臣秀吉の天下統一か、いや大坂夏の陣の終わりだ、などと諸説ある。

現在は特段、学説に争いは見受けられないが、なんかこう…もっと、バシッと定まらないものなのだろうか。

なぜこんなに、時代区分には統一性がないのかといえば、今の歴史学には歴史全体を俯瞰するという発想がないからである。

例えば、さも歴史学者は古代、中世、近現代のどこかの専門でなくてはならず、ほかの時代に手出ししてはいけないような風潮がある。

そんな風潮に忖度していれば、日本史は永久に敬遠される教科となり、日本人は自国の歴史を知らぬまま、真の日本人を滅ぼすだろう。

④異なる時代区分が混在している

従来の時代区分においては、室町時代と並んで南北朝時代と戦国時代が存在している。

歴史マニアにとっては、なんの変哲もないが、そうでない人からすれば、とても複雑で意味の分からないことかもしれない。

室町幕府が出来たのとほぼ同時期に、南北朝が分裂し、それが合一したかと思えば、その次は戦国時代となって領国が分裂していった。

なので、時代を鑑みれば仕方ないのか〜という気がせんでもないが、それでも時代区分が複雑なのは歴史学者の怠慢である。

⑤始期と終期に実質性がない

1336年が室町時代の始まりとされているが、この時点では幕政は全国的に及んではおらず、到底「室町幕府の時代」とは呼べない。

では、室町幕府の天下となったのはいつか?と言えば、3代将軍の

そして、室町時代の終期は、1573年に信長が

しかし、将軍が追放されただけで、幕府滅亡とみなされるのなら、すでに室町幕府は何十回も滅びていることになる。

それに、先述のとおり1493年の明応の政変の時点で、室町幕府の統治機構としての役割は、ほぼ「崩壊」していたといって良い。

結論、真に「室町幕府の時代」と呼ばるのは、実質的に足利義満の時代から明応の政変までのたった101年間だけなのだ。

このように、従来の時代区分においては、その時代の始期と終期には、実質性が伴っていないことが多い。

どういうことかといえば、従来の時代区分君が「〇〇時代が始まった!」と言ったとしても、それはごく一部の範囲での話だったり…

もしくは、「〇〇時代が終わった!」と言ったとしても、とおの昔にその時代は終わっていたようなものだったりするということだ。

時代区分君の言うことは、早とちりだったり、すでに手遅れだったりするので、信用ならないことは歴史を学べばよくわかる。

■鬼将軍式の時代区分

改めて、鬼将軍による日本史時代区分の新案を見てみよう。

従来の時代区分とは徹底的に異なる点、そして「鬼将軍史観」とでも言うべき、時代区分法の特殊性について論じていきたい。

まずは目次だけを羅列する。

①日本の国家原則を定義している

②共同体・中央政府名を時代名に

③政権の中央政府化を始期とする

④連続性のある中央政府は一括り

⑤中央政府の交代・改称で区切る

⑥政治体制で時代を大別している

⑦政治体制の変容と国号の変更とが重なれば、中央政府の改称とする

⑧中央政府内の政変・政権成立は区切らない

次回の記事から、詳細を解説してゆきたい。

凡例

●時代区分名(共同体または中央政府名)

(従来の時代区分)

①始期[語呂合わせ]:

②契機:

③中央政府の実権者および中央政府内の政権:

④始期における実権者:

⑤政治体制:

●

(縄文時代と同様)

①前131世紀頃

②諸部族の台頭、縄文時代と同様

③諸部族の長

④-

⑤先史

●

(弥生時代始期〜末期)

①前10世紀

②諸小国の台頭、弥生時代と同様

③諸小国の王、諸豪族

④-

⑤先史

●

(弥生時代末期〜古墳時代初期)

①181年頃[祝いましょう、日本の建国]

②

(連合王朝の確立、日本の建国)

③

諸氏族

④

⑤連合王朝体制

●

(古墳時代初期〜飛鳥時代末期)

①290年頃[膨れ上がった、王権時代]

②

(出雲族の排斥、ヤマト王権の成立)

③ヤマト王権の

皇族、諸氏族

④

⑤

●

(飛鳥時代末期〜平安時代中期)

①701年[なれいい国に、朝廷時代]

②

(中央集権化・朝廷の確立)

③朝廷の天皇・

皇族、

藤原四子政権

藤原政権

④

⑤

●朝廷時代2

(平安時代中期〜鎌倉時代前期)

①931年[きな臭い、承平天慶の乱]

②

(土地課税化、律令体制の崩壊)

③朝廷の天皇・上皇・法皇・治天の君

皇族、公卿

藤原政権

平氏政権

④

⑤

●

(従来の鎌倉時代前期〜建武の新政始期)

①1221年[人に不意打ち、鎌倉時代]

②

③鎌倉政権の

④

⑤

●

(建武の新政始期〜南北朝時代終期)

①1333年[一味散々、両朝時代]

②

(鎌倉政権の滅亡、建武政権の成立)

③建武政権(

→

④

⑤武将領地体制

●

(従来の室町時代前期〜従来の室町時代後期)

①1392年[いざ国ひとつ、室町時代]

②

(南北朝合一・室町政権の安定化)

③室町政権の

細川政権

④

⑤武将領地体制

●

(戦国時代後期〜安土桃山時代終期)

①1549年[以後よく争う、大名時代]

②

(三好政権の成立、室町政権の衰退)

③大名による非幕府型の政権

(三好政権→織田政権→豊臣政権)

④

⑤武将領地体制

●

(従来の江戸時代と同様)

①1603年[ヒーロー治める、江戸時代]

②徳川家康の将軍就任

(江戸幕府の成立、豊臣政権の終焉)

③江戸幕府の征夷大将軍(徳川氏)

④徳川家康

⑤

●

(明治時代始期〜現代)

①1868年[ひとつやろうや、東京時代]

②明治維新

(江戸幕府の廃止・明治政府の成立)

③日本国政府(東京政府)の首相

内閣

(

④

⑤主権国家体制