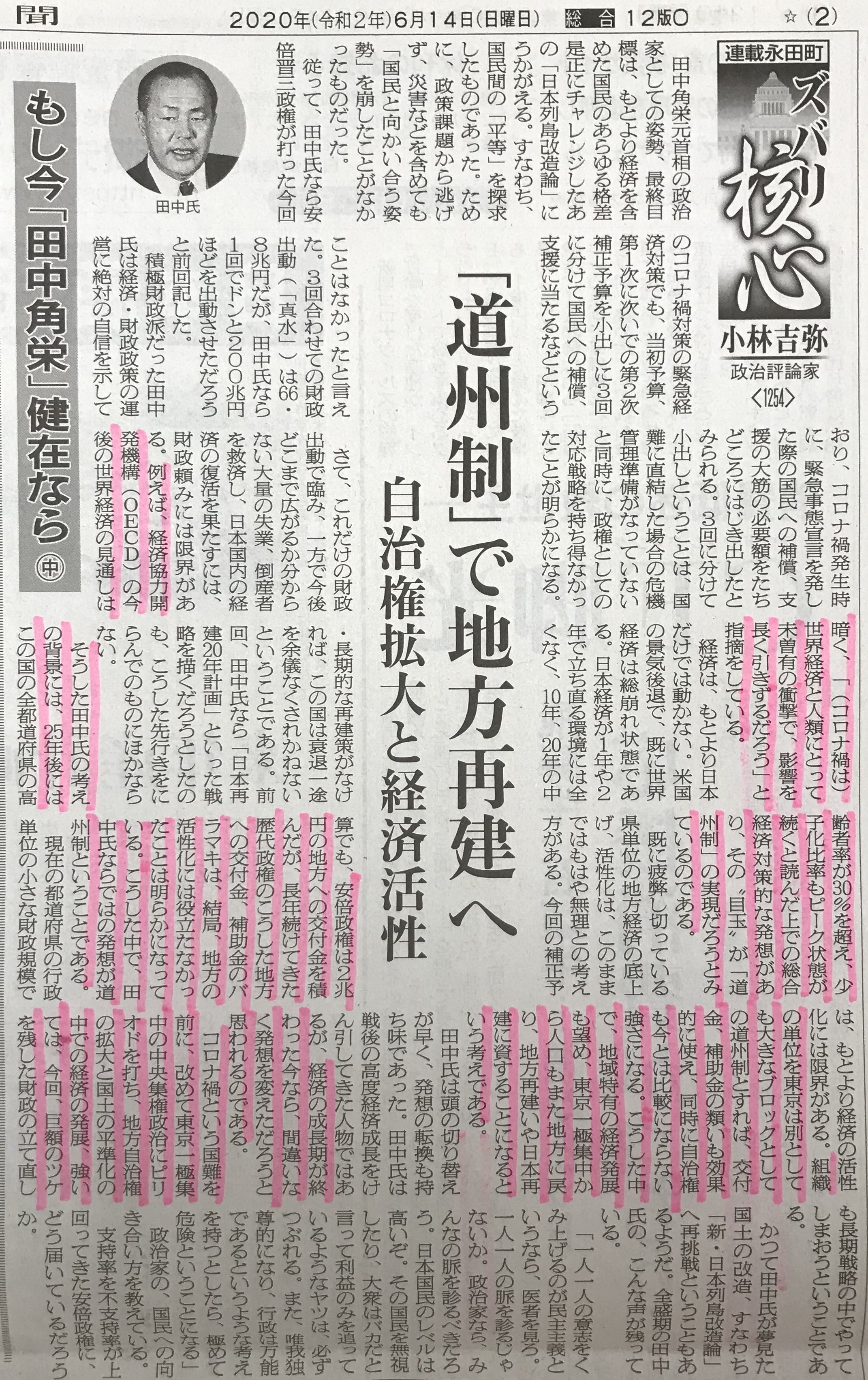

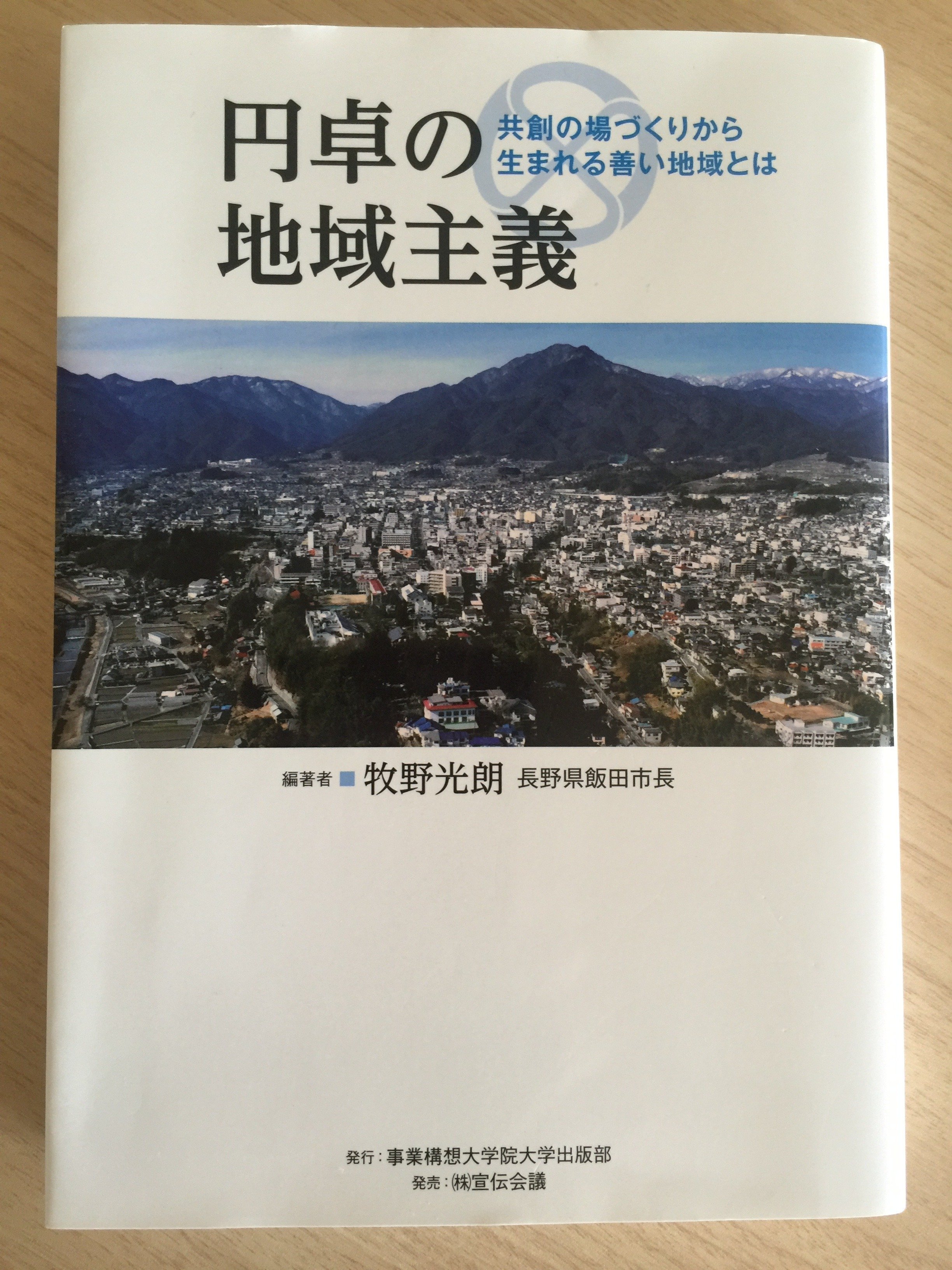

前長野県飯田市長の #牧野光朗 さんの #円卓の地域主義 は #山本龍ver1 のモデルだった。 #事業構想大学院大学出版部

南信州に位置する長野県飯田市は、伝統産業やハイテク産業、食品産業、農業などが主要産業である人口約10万人の地方都市。彼は人口10万人が最適なだと語っている。この飯田市の市政に2004年10月~2020年10月の4期16年携わり、「自立型の経済圏構想」の実現に尽力してきた。いま明確に覚えているのは「ミズヒキ」との伝統の技の継承。人口減少、少子化、高齢化の右肩下がり時代においても持続可能な地域づくりに取り組んだ牧野さんの言葉に私は導かれた。

他者の作り上げたアイデアであろうと、私たちの町に導入し、実行することは市政にかかわる人達にとっても市民にとっても、新しい価値を創造することと同じであり、その実現には困難が存在する。決して楽なことではありません。「クリエイティブとは自らのアイデアを思いつき政策を立案し成果物を生みだすことではない。」と私は考えています。よきアイデアは模倣するべきものです。他市の行っているクリエイティブな取り組みを地域に取り入れることも創造であると私は考えている。

私の4年前の政策公約に記載した「市民おひさまファンド」は長野県飯田市長の始めた「おひさま0円システム」を参考にしたものです。

「おひさま0円システムとは個人住宅の屋根に太陽光発電を設置する市民+設置費用を貸し出す銀行の官民協働事業である。毎月2万円のリース料を金融機関に支払うが、9年後は発電装置は市民の自己所有になる。」

この政策は前橋市で実施することは残念ながらできませんでした。

理由は①個人住宅が転売された場合の課題 ②耐震性などの住宅の設置基準の曖昧さなどでした。また前橋市以外の自治体でもこの制度を始めたという事例も稀です。このことからも創造的な政策とは模倣することも困難だということです。しかし飯田では実現したのです。

その飯田市長の牧野氏の著作がこれ。

【円卓の地域主義―協創の場づくりから生まれる善い地域とは―】

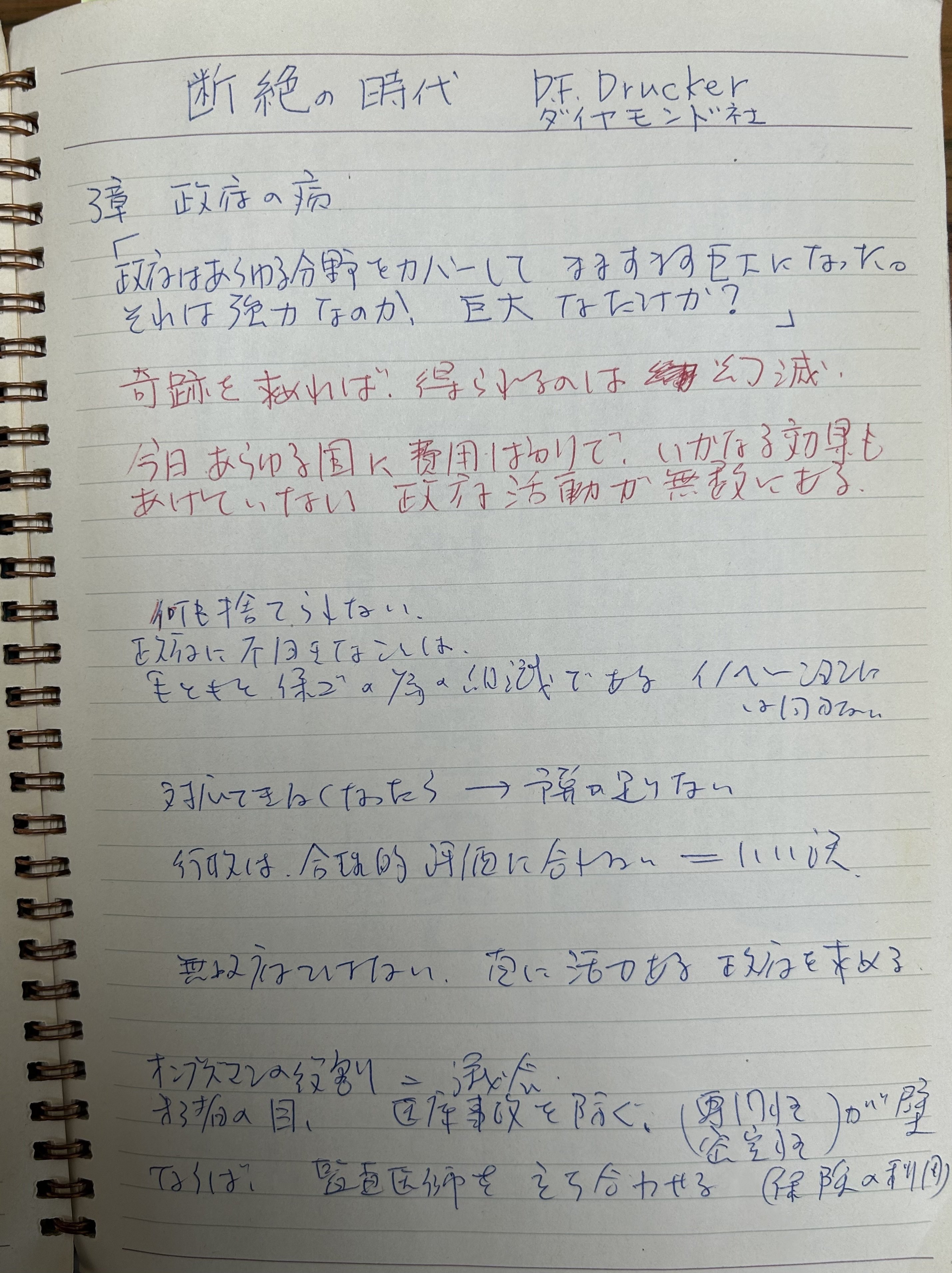

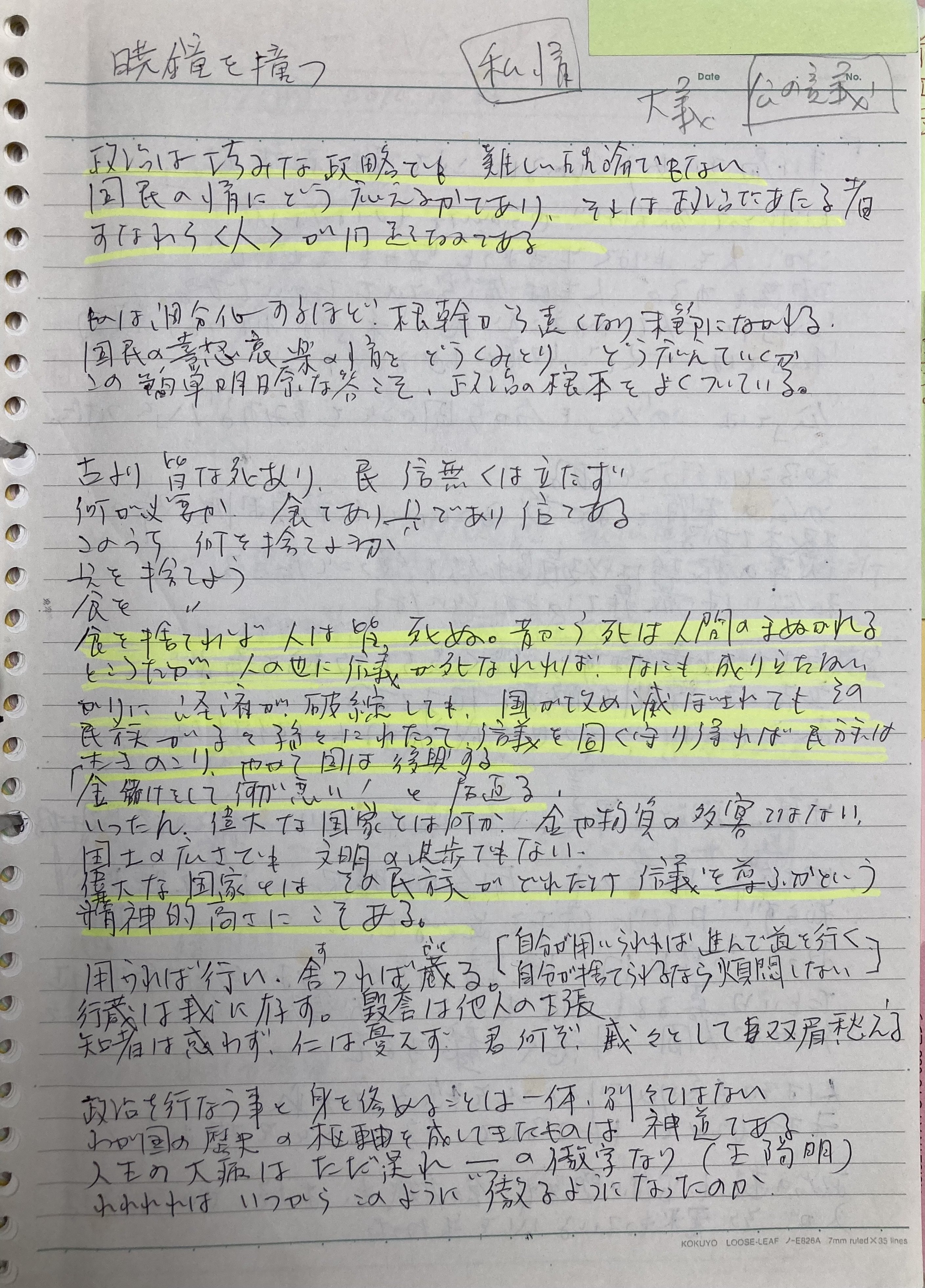

山本龍の出来なかった理由を知ろうと読んだのです。それ以上のたくさんの学びを得ました。市民、企業経営者、社会的な活動家・・・市役所職員など様々な方に一読をお勧めします。またその時間もない方のために私の読後感を添付させていただきます。

以下文責は山本龍です。(つまり私なりの解釈です。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

著者は牧野光朗氏 s36年飯田市生まれ、早大―日本開発銀行―2004年に市長就任―3期目の最終年。銀行勤務時代にドイツに赴任した経験から連邦国家ドイツにおいて地域主権型社会、とくに人口10万規模の地方都市が主体的な自治を実践していることを学んだ。スタットべルケの実践を機会があればお聴きしたい。

地方都市である飯田市が市民の共同体として内発的な産業政策と市民自治による文化政策を中心にして再生すると考え、以下の取り組みを推進してきた。その個々の取り組みを説明する前に、まずは政策の土台にある理念を先ず記載する。著者が訴えたい「理念」を私なりに解釈するれば「当事者として力を合わせる仕組み」であろう。次の考えから成り立っている

善き地域を作りたいと考える、主体的な市民、法人と地域コミュニティーと行政との連携こそ大切だ。

①官民の協創 市役所だけが行政サービスの担い手ではない。

・コミュニティービジネス

・民営化やPFI,PPP

・地域自治組織の強化

・コンパクトシティー

②当事者意識 (良い町にしたいと願うすべて人、自治組織、法人組織が尊重され、連帯しコミュニティーの課題解決と住みやすさを増す。)

③価値観共有 (②を成すために目標を共有化する)

④中央集権から地域主権へ (市民こそ当事者である)

⑤内発的な産業活性=都市が自ら価値を創造する仕組み

飯田市の取り組み

資産の継承 (※ない物ねだりから有る物活かし)

・リンゴ並木は市民が町を愛する象徴

戦後の復興時に建設された幅40Ⅿの帯状緑地に当時の中学生が植え、代々の市民が育て続けられた

・公民館活動のよる自治意識

・高校に地域人教育のカリキュラム導入。地育力と表現されているp144

・豊かな自然→体験旅行、エコツーリズム(まちづくり会社や観光公社)

・歴史資産の活用→江戸期に人形浄瑠璃 人形劇フェスタ

・森林資源活用→炭素排出量を2030年40%削減 文中にはどうやって削減するかの記載はないがたぶん森林だと解釈 本文には「環境首都を目指す」と記載されている。

・飯田まちづくりカンパニー →市街地再開発や文化イベント事業

・「アワニ―原則」※によって都市のデザインを再構築

・飯田伊那広域行政組合を結成し行政コストの削減。いい事は皆で。さらには定住自立圏構想を医療補完の議論からスタート

・自治基本条例を議会主導で制定

・地域づくり計画を地域主体で議論し策定頂き、自治会や住民の手による街づくり、里づくりを進めて頂く。市役所は応援をする。

・中山間地域振興計画=目的;飯田には山も街も里もある。多様な地域に多様な暮らし(ライフスタイル)と文化歴史がある。この多様性を維持し、価値を見直し再確立する アグリツーリズム エコツーリズムp130

・地域振興住宅の中山間地への設置 →若者家族の希望する間取りで住宅を貸し出し、地域活動への参加を条件に家賃補助 p133

・分散型エネルギーによる地域振興

→保育園の閉園を防ぐために集落に発電所を設置し、生みだされた収益によって保育所存続のための定住人口増加策を行う。分散型エネルギー自治とは地域エネルギーと住民自治の一体化であり、大企業の売電利用のためでは地域の持続可能には寄与しないp145

・再生エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例

・再生可能エネルギー導入審査会

・地域公共再生エネルギー活用事業認定

・中心市街地活性化基本計画

・事前指示書の導入 →かかりつけ医に自らの終末医療を断ることのできる制度 飯田市医師会

※アワニー原則とは

1991 年の秋、カリフォルニア州ヨセミテ国立公園内のアワニ―ホテルにてニューアーバニズムの建築家によって発表された「まちづくりにおける遵守すべき原則」です。全米で住みやすい都市の上位にあるポートランドがその典型といわれている。

以下は国土交通省ウェブサイトより引用

『アワニー原則』(要約)

1.コミュニティの原則

①住民の生活に不可欠な様々な施設や活動拠点をあわせ持つ、多機能で統一感のあるものとすること

②できるだけ多くの施設が相互に気軽に歩いていける範囲内に位置するように設計すること

③同時にそれらは公共交通機関の駅や停留所に簡単に歩いていける距離内に整備されること

④様々な経済レベルや年齢の人々が住めるよう、様々なタイプの住宅が供給されること

⑤住んでいる人々が喜んで働けるよう、仕事の場がコミュニティ内で産み出されること

⑥新たにできるコミュニティは、それを包含するより大きな交通ネットワークと調和をとること

⑦商業活動、市民サービス、文化活動などが集中的になされる中心地を保持すること

⑧広場・公園など大きなオープンスペースを保持し、利用を考慮した場所とデザインの工夫をはかること

⑨パブリックなスペースは、日夜いつでも人々が興味を持って行くような場所となるよう設計すること

⑩各コミュニティやそれらがまとまったリージョン(地域)は、農業のグリーンベルト等によって明確な境界を保持すること、またこの境界は、開発行為の対象にならないようにすること

⑪コミュニティ内の歩行者用、自転車用を含めた様々な道路は相互に緊密なネットワークを保持し、ルートもおもしろくすること、また周囲の環境を工夫し、かつ小さく細くし、徒歩や自転車利用を促進すること

⑫天然の地形、排水、植生などは、可能な限り元の自然のままでコミュニティ内に保存されること

⑬すべてのコミュニティは資源を節約し、廃棄物が最小になるように設計すること

⑭自然の排水の利用、リサイクリングなどを通して、コミュニティは水の効果的な利用を追求すること

⑮エネルギー節約のために、通りの方向、建物の配置、日照(日陰)の活用などに工夫をこらすこと

2.リージョン(コミュニティを包含する地域)の原則

①地域の土地利用計画は、従来は自動車専用道路との整合性を第一に考えたが、これからは公共交通路線を中心とする交通輸送ネットワークとの整合性をまず第一に考えること

②地域は、グリーンベルトや野生生物棲息境界などの形で他の地域との境界線を常に保持すること

③市庁舎やスタジアム、博物館などのような地域の中心的な施設は、都市の中心部に位置すること

④地域の歴史、文化、気侯に対応し、独自性が表現・強化されるような建築方法、資材を採用すること

3.実現のための戦略

①全体計画は前述の諸原則に従い、状況変化に対応して常に柔軟に改定されるものであること

②地域全体との不整合な乱開発を防ぐため、地方公共団体は、適正な計画策定プロセスを保持すること

③開発事業の実施以前に、前述の諸原則にしたがった詳細な計画が策定されていること

④計画策定プロセスには誰でも参加できるようにし、提案が視覚的に理解できる資料を提供すること

私はこの #アワニー宣言 の精神性を基に前橋アーバンデザインが必要だと考えたのです。

#水引 =高級の贈答品に付いている紙細工の事?違うかも

調べてみた。伝統の意味は共通して3つ。

1.未開封であることを証明する意味ー封書のシーリングや封字と同じ役割

2.魔除けの意味ー水で洗い流して清める事から、水引には邪気を払う魔除け3.人と人を結びつける意味ー縁を結ぶ、人と人を結びつける力

水引の歴史

水引の起源は諸説ありますが、遣隋使の献上品に、紅白で染めた麻紐が掛けてあったことが始まりと言わっれその後、水引は麻紐から紙紐に変わり、贈答品の装飾として貴族の間で使われるようになり、贈り物に水引を装飾するのが日本の文化として定着しました。古くから紙の産地である長野県飯田市が伝統を守っ