ひたすら続いているバレエ「白鳥の湖」雑学シリーズですが、もう少しお付き合いくださいませ。

過去3回は、こちらから。

さて、「白鳥の湖」が、ソ連で上演される際、共産主義にマッチするよう(都合よく)改変された、というお話ですが、一体どこが変わったのか。

結末が変更された以外にも、いくつか変更点がありますので、映像と共にご紹介していきます。

①オデットと王子が、「普通の若者」として描かれた

前回もご紹介しましたが、ソ連での芸術の使命は、「ソ連に肯定的なメッセージを、分かりやすく労働者に伝えること」でした。

観客である労働者たち同様、「普通の人々」を「リアルに描く」ことで、労働者たちから共感を得ることが必要だったのです。

そこで、オデットとジークフリートを、王女と王子でありながら、「幸福を求める若者たち」として描く手法がとられました。

オデットは、白鳥の姿に囚われつつも、愛と自由を渇望する乙女。

2幕で、白鳥から乙女に戻る場面から、王子とのアダージョに至るまで、オデットの振付や表現は、彼女の細やかな心の動きを、「視覚的に分かりやすく」観客へ伝えるものとされました。

↓ウラーノワとセルゲイエフの貴重映像

対するジークフリート王子も、振付や音楽を通じて、彼の「若者としての感情」を伝えるように、意識されました。

結婚相手を選ぶよう伝えられた時の憂鬱さ、オデットと出会った喜び、彼女を裏切ってしまった絶望…といった若者らしい心の動きが、演技を通じて伝わるようになっていました。

その一方で、「ジークフリートが踊るパートを減らす」ということも、ソ連で上演されたバージョンの特徴の1つ。

西側諸国で上演される「白鳥の湖」では、1幕でジークフリート王子にソロパートが与えられ、彼の心理的な葛藤や、オデットという「理想の追求」をストーリーの中心とするものも多くあります。

対して、ソ連では、あくまでも「階級社会へ立ち向かう若者たち」を分かりやすく描く建前があったため、王子の複雑な内面の表現は不要とされていました。

個人的な「自分探しの旅」は置いておいて、「もっと壮大なスケールの分かりやすいストーリー」ということをアピールしないといけなかったわけ。

自分探しをしたい王子様はインドへどうぞ😂

そこで、第3幕の黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ以外で、王子が「クラシックの振付で踊る」パートは、ほぼないのですよね。

あの場面は、既に振付として完成されていたから変更しなかったとも、オディール(封建社会の象徴)に騙されるシーンなら古典の振付でも違和感がないとされたからとも言われています。

「ジークフリートって白と黒を間違えるとか、アホ!」と「そこら辺のお兄ちゃん」的な扱いをされているのも、実は、一般市民に分かりやすいストーリーにしたからかも😅

②白と黒の対比が強調された

オデットと王子が「幸福を求める普通の若者」とし、体制に立ち向かう姿を描くソ連の「白鳥の湖」。

それを分かりやすく伝えるために採用されたのは、「白と黒の対比を強調する」アプローチ。

オデットをはじめとする「白鳥」は、進歩を遂げる社会(ソ連)の象徴である一方で、悪魔ロットバルトとオディールは、旧体制を象徴する悪役として描かれていました。

ロットバルトが白鳥に変えた乙女たちを従属させる姿、岩場をあたかも要塞のようにして湖を支配する姿は、旧体制の支配者そのもの。

そして、オディールをオデットそっくりに化けさせて、王子を騙す様子は、社会の束縛から逃がれようとする個人を妨害するものとして表現されていたのです。

その流れで登場するオディールも、ロットバルトとの結びつきを強め、「白鳥」との対比をより際立たせるため、「黒鳥」として表現されるようになったそうです。

↓メゼンツェワの黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ

ソ連の共産主義体制を「白鳥」、資本主義や旧体制を「黒鳥」として描いたわけですから、当然のことですが、ラストはオデットと王子が勝利して終わる必要がありました。

マルクス主義では、「現世での幸福」が大切であったため、2人が死後の世界で結ばれる結末はNG。

そのため、1920年に初めて、オデットと王子がロットバルトに打ち勝つバージョンが生まれました。

この結末は、当初はあまり人気がなかったそうですが、1937年頃までには、スタンダードな結末となりました。

キーロフバレエは、結末の変更を拒否していたそうですが、スターリンが権力の座につき、芸術への統制が強化されると従わざるをえず、1945年にハッピーエンドを採用したといいます。

↓プリセツカヤ&ファジェーチェフ(1957年)。ロットバルトの翼をもぐ場面で、拍手喝采が!😅

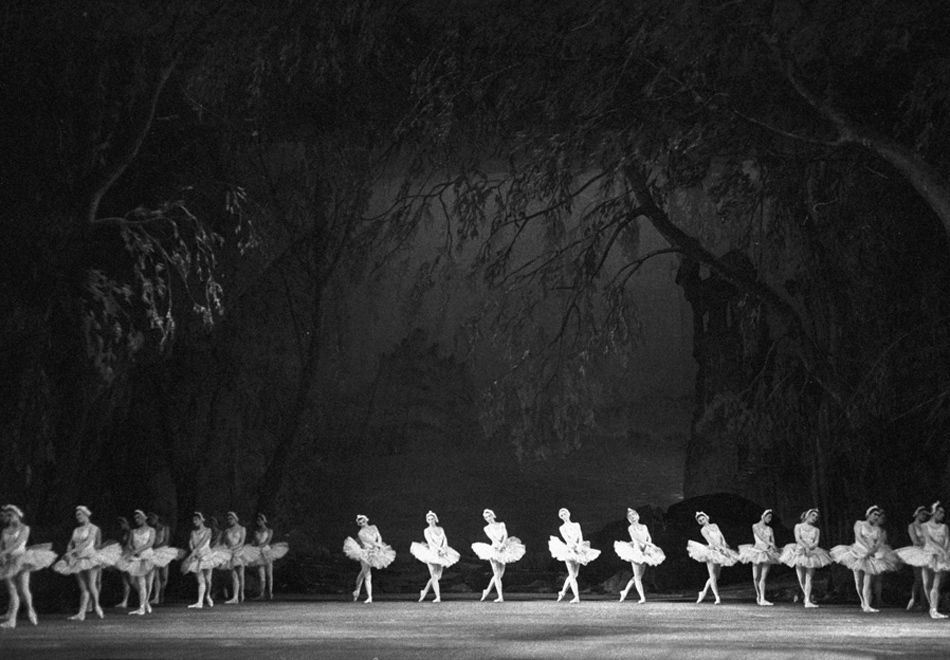

③白鳥のコール・ド・バレエの役割が増した

「白鳥の湖」の代名詞ともいえる、24羽の白鳥たち。

彼女たちの役割が増したのも、ソ連時代のこととされています。

白鳥たちが体現するのは、オデットと王子の心の揺れ動き。

第2幕のアダージョでは、2人の心の距離が縮まり、やがて幸福が訪れるかもしれないという希望を、第4幕の冒頭では、裏切られたオデットの悲しみを暗示するように踊ることで、「主人公たちの心を映し出す鏡」となっているのです。

共産主義の立場から見ると、白鳥たちは、オデットと王子という「ヒーローとヒロインに寄り添う一般の人々」であるともいえます。

社会を進歩させようとする彼らの勝利を讃え、悲しみに寄り添うその姿は、体制側が理想とする大衆の姿そのものというわけ。

ソ連のバレエ団が得意とした、一糸乱れぬコール・ド・バレエは、「統制された理想の大衆像」を視覚化する役割もあったのです。

メゼンツェワ&ザクリンスキー主演のキーロフバレエ(1986年)。個人的に、最も美しいコール・ド・バレエです。

このように、多くの変更を経て、激動の時代をくぐり抜けた、バレエの代名詞「白鳥の湖」。

いつしか、ソ連(ロシア)という国家そのものを象徴する作品として、政治的にも利用されるようになりました。

スターリンは「白鳥の湖」が大好きで、彼の後継者たちを含め、重要な政治的・外交的イベントのプログラムに、このバレエが組み込まれるように。

元・駐ソ連大使のルウェリン・トンプソンは、7年間の在任中、この作品を132回も観るはめになり、フルシチョフは、「今宵も『白鳥の湖』を観ると思うと、気分が悪くなる」と、プリセツカヤに愚痴ったそうです😂

1987年マーガレット・サッチャーがソ連を訪問した映像。ゴルバチョフとボリショイ劇場で「白鳥の湖」を鑑賞する一幕も。

(22:45辺りから)

参考資料:

・McDaniel, C. P. (2015). American-Soviet Cultural Diplomacy: The Bolshoi Ballet’s American premiere. Lexington Books.

・This portentous composition: Swan lake’s place in Soviet politics | Hazlitt. (n.d.).