※宅建Tシリーズと、宅建の「基本テキスト」については、序章をご覧ください。

(A)二重譲渡と対抗問題

(A-1)二重譲渡と対抗問題の復習

P: 今回は、前回(宅建06)に引き続き「物権変動」、とくに「共有持ち分」の二重譲渡での「対抗問題」についてからですよね。

S: そうです。

「二重譲渡」と「対抗問題(対抗要件)」については、前回の復習もかねて、まず下記の解説記事をお読みください。

個人住宅の買い替え(住み替え)で、信用ある不動産業者相手に売買取引をするときは、この「二重譲渡」のような「お金を払ったのに不動産が手に入らない」等のトラブルの心配はないでしょうが。

逆にいえば、宅建業者は、こんなトラブルを未然に防ぎ、無事に売買を成立させるのが仕事なので、宅建試験でもよく出題されるんでしょうね。

P:上の記事の事例

「買主がAとBの2人いたとして、所有権移転登記により不動産を取得できた買主を、Aとする」

では、売主Cが買主AとBへ二重譲渡したとき、「所有権移転登記」を受けたAさんが(契約日に関係なく)所有権を主張できると思いますが、もしCからBへの不動産自体の「物件の引き渡し」は済んでいたときは、どうなるんですか?

S: まず、不動産業界用語としての「引渡し/引き渡し」は、下記の記事を読んでください。

建物と土地とで、引き渡し方法は違いますが、動産(たとえば自転車)と違って、不動産の場合はあくまでも「登記」が対抗要件になりますので、たとえば、Bさんが売主Cさんから家の鍵を渡されていたとしても、Aさんが「持ち主」です。 ※補足1

A-2)登記がなくても対抗できる第三者

P: 前回の話だと、たとえBさんが売主Cさんから不動産の「所有権移転登記」を受けていなくても、Aさんに対抗できる場合があるんですよね。

S:「基本テキスト」の96・97ページには、3パターン・4例が紹介されていますね。

①無権利者(そもそも権利がない/(通謀)虚偽表示)

②不法占拠者=土地を不法に占拠している者

③背信的悪意者=詐欺・脅迫により登記申請を妨げた者

P:②と③は、なんとなくイメージできますが、①の無権利者と「(通謀)虚偽表示」は?

S: そもそも「売主Cさんが無権利者」だと、Cさんから「不動産移転登記」を受けたAさんも「無権利者」になりますが、では売主Cさん自体が「無権利者」というのはどんなケースか? 宅建の過去問でみましょう。

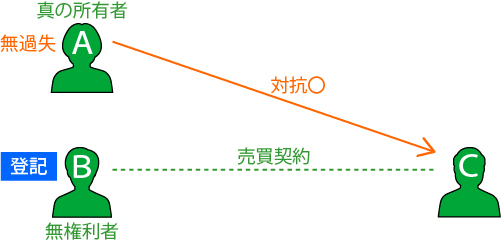

上記、宅建の過去問・平成20年問2の肢1のように「乙は丙との間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者は丁であって、丙が各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合」(原文のABCを筆者が置き換え)の、丙が「無権利者」ですね。

P:そして、無権利者・丙から甲土地をゆずり受けた乙も「無権利者」なので、丁に対抗できないと? ※補足2

S: そうです。

ほかにも「登記がなくても対抗できる第三者」については、下記記事に例がのっていますので、参考にしてください。

また、基本テキストの101ページには、相続放棄したB(無権利者)から譲渡を受けたCの事例が載っています。

P: 相続放棄については、宅建04で解説されてますので、参考にしてください。

A-3) 民法の基本用語としての、(通謀)虚偽表示、詐欺・脅迫。そして第三者との関係

S:つぎに、意思表示/契約時の「(通謀)虚偽表示」や「詐欺・脅迫」ですが、これらは民法学習の基本ワードとして、「基本テキスト」のそれぞれ

「(通謀)虚偽表示」10ページ

「詐欺」 4ページ

「脅迫(強迫)」5ページ

に載っています。

宅建試験では、売主D,買主E、第三者Fの取引で、本来は〇〇だが、例外として、上記の「(通謀)虚偽表示」や「詐欺・脅迫」があった場合を設定して、問題に「ひねり」を加えているパターンが多いように見受けられます。

たとえば、上記と同じ宅建の過去問・平成20年問2の「肢2」の問題文

「丁は乙との間で売買契約を締結したが、甲乙間の所有権移転登記は、甲と乙が通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、丁が甲乙間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、丁が所有権移転登記を備えていなければ、甲は所有者であることを丁に対して主張できる。」(原文のABCを説明のために、筆者が置き換え)

にある、

「甲乙間の所有権移転登記は、甲と乙が通じてした仮装の売買契約に基づく」

が、「(通謀)虚偽表示」の典型例です。

P: 基本テキストの10・11ページをよむと、

甲 ⇔ 乙間の取引(仮装の売買)は、(通謀)虚偽表示なので、本来は「無効」。

ただし、甲乙間の取引が仮装であることを知らない丁は、気の毒なので、保護される。

つまり、甲 →乙 →丁の取引は有効。甲は所有者であることを丁に対して主張できない。

ですよね。

S:そうです。ちなみに、基本テキストにかいてあるとおり、

甲→乙→丁(悪意)→戊(善意)→己(悪意)

のケースで、たとえ丁が「悪意」つまり、甲乙間が仮装売買と知っていても、善意の戊さんに譲られたあとは、その後の己さんに対して、やはり甲は所有者であることを主張できません。

さらに、「肢2」では、問題文に「丁が甲乙間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失」として、いわゆる「善意の第三者」の要素を加えています。

P:今度は「善意の第三者」ですか…。

S:ここも生成AI(Google Gemini)に「善意の第三者 宅建」で聞いてみたら、

『宅建では「善意の第三者」というワードがよく出題されます。

善意の第三者とは、特定の内容を知らない(善意)当事者間の以外の人(第三者)といった意味です。

たとえば、甲の所有物を乙が盗んで丙に譲渡した場合、盗品であることを知らなければ丙は善意の第三者であり、乙の共犯者とはみなされません。

また、民法第94条第2項(虚偽表示)では、第三者が保護されるためには第三者が善意であること(事情を知らないこと)を要件としており、第三者が無過失であることまでは要求していません。』(2024年4月6日)

と、まっさきに「宅建試験でよく出題される重要ワード」だと回答してくれています。

先ほども言ったように、宅建試験で、出題者が問題文に「ひねり」を加えるための重要アイテムとして「(通謀)虚偽表示」や「詐欺・脅迫」などが使われますが、これ以外でも、出題文で、第三者が善意かまたは善意無過失か? 悪意か?で、結論が変わるケースは多いので、要注意です。 ※「無過失」については、補足2を参照

P: Sさんは、大学で民法を勉強されていたので、民法の「基本概念」がある程度わかっている状態で試験勉強を進められますが、筆者のような初心者だと、次々に「基本ワード」が出てきて、くじけそうなんですが…。

S: この記事の時点で、4月上旬。

これから、試験勉強をスタートする方も多いと思いますので、宅建08「不動産登記法」のあとは、「時効」「代理」などの重要ワードを、取り上げましょうか。

P: お願いします。

(B)共有持ち分の二重譲渡と「所有権移転登記」の手続き

S:続いて、前回記事で予告した、「共有持分と第三者への二重譲渡」についてです。

基本テキスト101ページのケースでは、

「甲土地をA,Bが相続。いったん共有状態になったが、遺産分割協議の結果、甲土地はAが単独所有になった…はずが、Bが自分の持ち分を、Cに売ってしまった」

この場合、Bの持ち分の所有権は、AとCどちらのものでしょうか?

P:売主が複数人に不動産を譲渡した場合は、まっさきに「所有権移転登記」を受けた人が、所有権を主張できるわけですから、AとCのどちらでも、先に「所有権移転登記」を備えた方ですかね?

S: そのとおりです。

ただし、「所有権移転登記」の申請方法が、

①B→A

と

②B→Cでは違います。

まず①は、法定相続人AとBが、「遺産分割協議書」を作成して、甲土地がAの所有になったと書類で証明ができれば、Aが単独で、被相続人からの「所有権移転登記」(相続登記)を、法務局(登記所)に申請できます。

ただし、申請時に、相続人全員の印鑑証明書なども必要です。

一方、②のBからCへの所有権移転登記は、BとCが共同で申請します(共同申請)。

P: あれ? Bは「遺産分割協議書」がなくても、登記ができるのですか?

S: 法定相続人が、持分どおり(この場合Aが1/2,Bが1/2)で申請するなら、B単独での申請ができます。

そして、Bの持分(1/2)をCに売って、その所有権移転登記ができます。

逆に、相続人全員で共同申請する必要があるのは、

・法定の持ち分と異なる割合(例:A1/3,B2/3)で、申請するとき

と

・遺言による遺贈があったとき(後述)

です。

P: たとえば、A,Bの叔父Dさんが、遺言でAに乙土地を遺贈してくれたとして、だれとだれが共同申請するのですか?

S:遺贈を受けるA(受遺者)が登記権利者、そして登記義務者はDの相続人全員(遺言執行者がいればその人)です。

「遺贈による所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者が共同して行う」(原則)

ただし、令和5年度の改正で

「相続人に対する遺贈に限り、登記権利者の単独申請が可能」(例外)

となりました。

なので、もし独身の叔父Dさんが、甥のA,B(法定相続人)のうち、Aさんに遺言で乙土地を贈ったなら、単独申請できる可能性があります。

実際に単独申請できるか? は、遺言書の文面によっても左右されるようなのですが、宅建試験対策の観点からいえば、「共同申請の例外」としての「単独申請」で、覚えておく事項がひとつ増えたことになりますね。

B-2)不動産登記法での共同申請と単独申請の違い

P: 不動産登記の手続きは、原則が「共同申請」で、例外が「単独申請」ということですか?

S: はい。

ちなみに、基本テキストの107ページに

・申請主義

・共同申請主義

の説明が載っています。

そして、ここも生成AI(Google Gemini)にきいたところ、

『不動産の登記は、原則、当事者の申請か官庁もしくは公署の嘱託がなければすることができません。 これを「申請主義の原則」といいます。

また、不動産の権利に関する登記は、原則、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりません。 これを「共同申請主義」といいます。

共同申請主義は、登記簿上の利害が対立する当事者を共同申請させて、登記の真正を担保しようとしています。

例外としては、登記権利者・義務者が存在しない所有権保存登記や判決による登記の場合などが挙げられます。

また、相続による登記、登記名義人の表示変更の登記のように登記の性質上共同申請が考えられない場合においては、登記名義人が単独で申請をすることができます。』(24年4月14日)

と、整理された答えが返ってきました。

P: 「登記の真正を担保」をやさしく言い換えるとどうなりますか?

S: 法務局は、税務署などのように調査する権限はもっていないため、提出書類がととのっていれば、登記します。

もしも、さきほどの例の

B(持ち分)→C

のケースで、Cが単独申請で所有権移転登記ができるとなると、あれ? BはOKしてるの? って思いますよね。

そこで、B(登記義務者)とC(登記権利者)の共同申請として、B→Cの移転が真正であることを、担保(保証)するようにしたわけです。

B-3)単独申請できる理由

S: 逆にいえば、「単独申請」でも問題ないとか、相手がいないなど、登記の性質上、単独申請するしかない登記もあります。

基本テキストの108ページに、

①所有権保存の登記

②登記名義人の指名・住所の変更登記

③相続または合併による登記 ※相続登記で単独申請できるのは、法定の共有持ち分 ※補足3

④登記すべきことを命じる確定判決による登記

⑤仮登記義務者の承諾がある場合の「仮登記」

そして、B-1で紹介した「相続人に対する遺贈による所有権移転登記」です。

P: ①の所有権保存の登記(所有権保存登記)については次回、仮登記については、抵当権との関りが深いので、Sさんが記事のまとめ方を検討中とのことです。

補足1:「賃貸物件」の場合は、「賃借権の登記」または「建物の引き渡し」が、対抗要件になります。たとえ、賃借権の登記がなくても、建物の引き渡しが済んでいれば第三者に対抗できます。「賃貸借/賃借権」の記事で触れる予定です。

補足2:今回紹介した過去問(平成20年問2・肢1)解説の注意書きに、「本来の所有者丁に、登記を無権利者乙名義にしていたことに関する過失がある場合」の判例が紹介されています。

補足3:直近の宅建試験・令和5年度問14の肢3

「共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。」

は、下記の解説記事のように、

「単独申請」に続く、例外Ⅱとでも呼べそうな「合同申請」です。

「合同申請」については、抵当権がらみの事案が多いので「抵当権」の記事のあとに触れるか、「買戻し特約」(Sさんが家を売るときに検討したいと言ってます)で、また触れる予定です。

【写真提供】Pixabay

【BGM】

S選曲:槇原敬之 「遠く遠く」

P選曲:Coldplay(feat. Richard Ashcroft) 「Bitter Sweet Symphon (Verve カバー)」