9月のWEB講座は14日に行ったのですが、今回はカウンセリングにおいてはアダルト・チルドレンと同じくらい多い『発達障碍』についてお話しました。

自分自身の生活や生き方においての悩み、また家族の問題や、仕事における人間関係の悩みとして相談を受ける場合、この発達障碍の問題が絡むことが少なくありません。

もちろん子育てに関する悩みでも、この知識はとても重要です。

さて、発達障碍においては昨今よくメディア等で取り上げられていますが、結構綺麗ごとになっちゃってることも多いんですね。

「ギフテッド」と呼ばれたり…。

ギフテッドというのは「先天的に高い能力を持っている人々」という意味ですが、この言葉を「個性」として使ったりする人がいます。

でも、「個性を伸ばそう!」とか「個性を大事にしよう!」と言うけど、「喧嘩っ早い」とか「散らかす」のも個性のうちなんです。

だから親御さんはそういう言葉を聞く度に「こんな個性なんていらない!」と、ますます憂鬱になるわけですね。

そりゃそうです。伸ばして益々喧嘩っ早くなったり散らかされたりしたら、親が持たない…。

さて、人間のパターンは生得的なもの(持って生まれたもの)半分、育った環境半分と言われています。

ということは、環境で出来た性格や行動のパターンは、新しい環境によって変えられるということになります。

ここを重要視したのが行動心理学ですね。

学習された行動(この場合の『行動』とは認知や思考も含みます)は、再学習すれば変えられるということです。

では後の半分の生得的なものはどうすればいいか。

ここで『工夫』の重要性が現れます。

例えば「人の気持ちを察することが苦手」なら、それをどのように工夫で埋めていくか。

「整理整頓が苦手」ならどう工夫すればよいのか。

「待てない」という特性による『損失』を、どう工夫してカバーしていくか。

これらの工夫を応用行動分析と組み合わせていけば、全体の4分の3はその人にとってHAPPYに繋がる性格や行動のパターンと変えていくことができます。

さて、今度はその応用行動分析などとは少し違う考え方について少々…。

或る人が「上手くいかずに悩む」状態というのは、下記のように

「その人と付き合っている他の人が受けるメリット」-「他の人が受けるデメリット」

の解がマイナスになっている状態です。

例えば空気を読めず、自分の話ばかりを聞かされる周囲の人とか。

ところがそれは生得的、つまり脳の構造によるものが多いので、それを修正しようとしてもなかなか上手くいきません。

なのでそれを、

「その人と付き合っている他の人が受けるメリット」-「他の人が受けるデメリット」

の解をプラスに持っていけば良いという考え方もあるわけですね。

カウンセリングではここを頭に置いて進めていくと、かなりうまくいくことが多いのです。

WEB講座ではこれらを詳しく2時間半にわたってお話したのですが、残念ながら時間が足りず次回に少し回すことになってしまいました。

次回は今回の続きと、あとはやはり応用行動分析とシステムズ・アプローチが有効な「ネット・ゲーム・スマホ依存の対処」についてお話します。

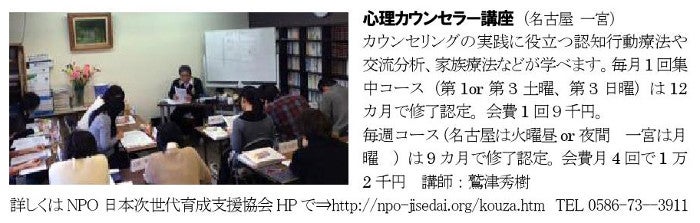

カウンセラー講座はWEB講座以外にもいろいろあります。

よろしければぜひご参加ください。

【Copyright(c)(同)ベルコスモ・カウンセリング】

カウンセラー養成集中講座は第1と第3土曜(どちらか選択)です。

https://npo-jisedai.org/kouza.htm

ベーシック集中講座は毎月第2日曜と第3日曜(どちらか選択)に開かれます。心理学は初めての方でもご参加いただけます。

https://npo-jisedai.org/basic.html

WEB講座は第2土曜の午前中です。WEBでのリモート講座はこちらです。↓

https://npo-jisedai.org/webkouza.html

ご参加のお申込みやお問い合わせは下記ホームページから、またはメール( info@npo-jisedai.org )にてお願いいたします。

他にも毎週講座は月曜の午後に開いております。

詳しくはホームページをご覧ください。