【鬼】

通常、鬼は「強い」「悪い」「怖い」「大きい」ものの代名詞として使われています。「おに」という呼び名は、平安時代からです。その名前の由来は、隠「おに、おぬ」が、転じたものだとされています。隠とは、姿が見えないという意味です。本来、中国では、鬼という字は、死体を表す象形文字であり、元々は、死者の霊魂のことでした。つまり鬼とは、もともと人間のことです。そのため、人が死んだ時も「鬼籍に入る」と言います。人間が鬼になるのは、死んだ時だけありません。怨念や怒りによっても、鬼に変身するとされているからです。

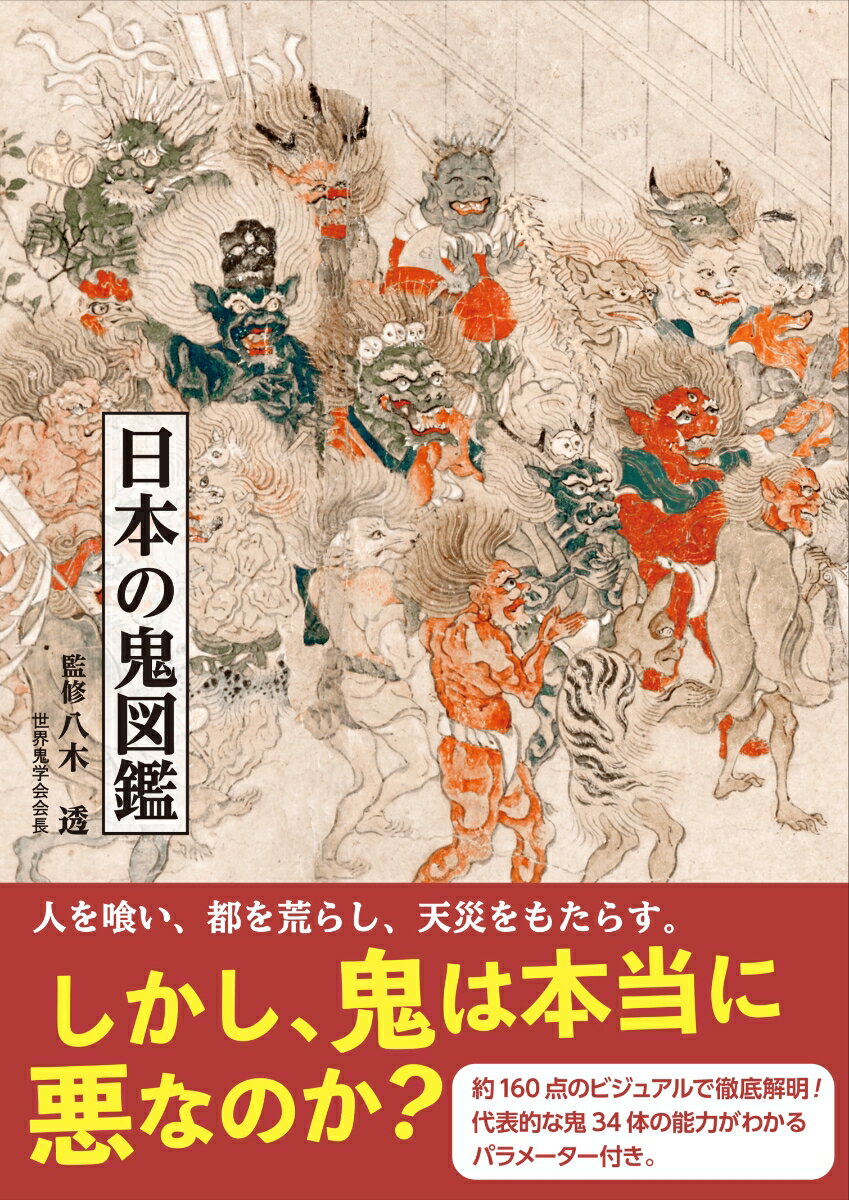

鬼には、決まった姿がありません。一般的には、虎皮のふんどしをつけ、突起のある金棒を持った大男の妖怪だとされています。鬼の2本の角は「牛」のもので、牙と爪は「虎」のものです。牛と虎なのは、方角や時間を表す丑「うし」と寅「とら」から来ています。その丑寅の方角が、ちょうど鬼門です。鬼は、その鬼門から出入りするとされています。

【鬼の伝説】

鬼門の反対の方角が「戌」「申」「酉」です。「戌」「申」「酉」には、それぞれ「犬」「猿」「鶏」という動物が当てられています。鬼退治で有名な桃太郎のお連れも、そこから来ています。鶏が雉になっているのは、鶏もキジ科の鳥だからです。桃太郎の桃は、生命力を表す女性の象徴とされています。その桃には、邪気を払う力があるとされました。

最強の鬼とされるのが、大江山に住む盗賊の首領「酒呑童子」です。酒好きだったことから、酒呑童子と呼ばれました。酒呑童子は、身長6mで、角が5本、目が15個あったとされています。最終的には、毒を盛られ、源頼光とその配下の渡辺綱、坂田金時らによって、首を切られました。その酒呑童子を切った刀を「童子切」と言います。そもそも山は、死者の魂が行く、異界だとされてきました。そこに住む鬼は、祖霊や山神の化身だとされています。

【仏教】

鬼は、仏教と結びつき、人を食うイメージがつきました。特に、若い女を食べるとされています。一般的に、仏教系の鬼と言えば地獄の鬼です。地獄の鬼を獄卒と言います。獄卒とは、亡者を責める鬼のことです。その他、仏教の鬼には「牛頭馬頭」「餓鬼」「夜叉」「羅刹」「阿修羅」など、たくさんの種類がいます。それらは、仏教に入ってからは、仏教の守護神とされました。夜叉は、恐ろしい顔と獰猛な性格が特徴の鬼神です。後に、毘沙門天に仕えるようになりました。羅刹は、人をたぶらかし、血肉を食う鬼で、男は、醜悪でしたが、女は、きわめて美しかったとされています。阿修羅は、インドでは戦闘を好む鬼神です。しかし、ペルシャでは、神とされています。

【日本の文化】

鬼は、日本の文化に根付いています。日常的な言葉にも「鬼才」「鬼のいぬ間に洗濯」「鬼の首を取ったよう」「箱根に向こうは鬼が住む」などと、よく使われているからです。鬼は、日本の伝統行事によく関係します。例えば、節分の豆まきです。豆は「魔の目」とも書きます。そこから、災厄を払う、魔除けの効果があるものとされました。節分は、邪気が入りやすいとされる時期です。それを払うために、豆を撒くようになりました。

鬼が苦手とするものは、臭いのきついものと、尖ったものだとされています。そのため「柊」と「イワシ」を嫌いました。柊は、枝や葉が尖っているので、イワシは、焼いた時の煙と臭気が苦手だとされています。その他、魔除けと言えば、屋根の鬼瓦も、邪気が入らないようにするためのものです。鬼は、五色五種類だとされています。五色なのは、五行説の影響です。赤が「欲望」、青が「怒り」、黄が「甘え」、緑が「怠け」、黒が「愚かさ」を象徴する鬼だとされていています。