こんにちは![]()

地方で中古住宅住まいのブログです![]()

怒涛読書📖⛄🌃🌛✨

子ども、コロナでもインフルエンザでもありませんでした![]()

といいつつ、![]() になってしまい

になってしまい

←お食事中の方、ごめんなさい![]()

明日の出社も危うくなりました![]()

年度末で子の看護休暇の残日数管理怪しく(←おい)、まっさらな家族看護休暇で連発🏥

まだこちらのレビュー中ですが

複合レビュー📖

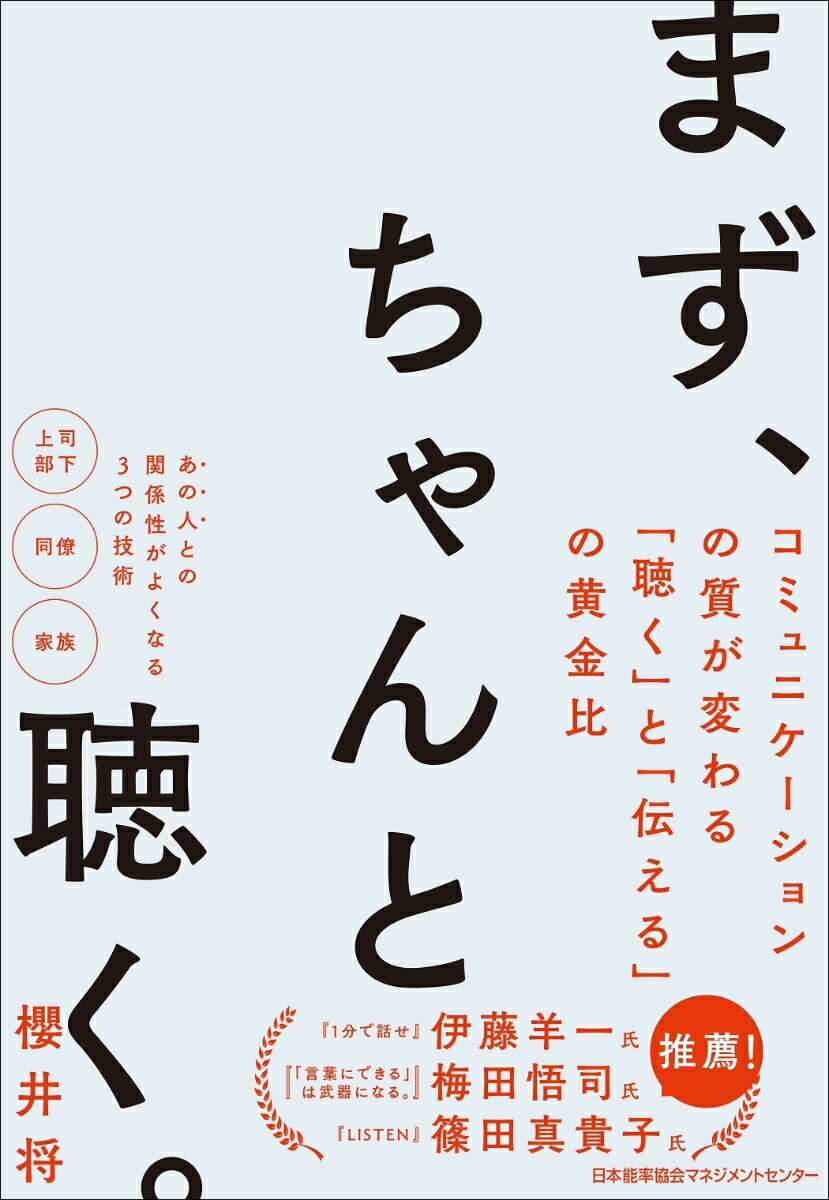

というのも、次に読み始めたこちらが

もうのっけから、名著の香りプンプン![]()

昨年10月末の発売で➡️既に1月の時点で第5刷だとか、市の図書館🏫でも順番待ち多数とか、この櫻井社長の出版記念ウェビナーが感銘的に良かったとか、もろもろの要素があるんだけど

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ということで、こちらの本と、

先日の沢渡あまねさんの「コミュニケーションの問題地図」、更にはレビューがずっと止まっている「多様性の科学」の3書から、自分が興味ある内容をまとめてみたいと思います。

まずは読んだ順にこちら![]() の本から。

の本から。

![]() 新たに加わった人や能力や意欲を持った人が意思決定に参画できないことが問題。独りよがりな内向きな組織文化に。社歴の浅い人には発言権が与えられない。こういった組織文化が、即戦力を期待されて参画した人の戦力を即無力化する。

新たに加わった人や能力や意欲を持った人が意思決定に参画できないことが問題。独りよがりな内向きな組織文化に。社歴の浅い人には発言権が与えられない。こういった組織文化が、即戦力を期待されて参画した人の戦力を即無力化する。

相手を受け入れる姿勢がなければ、自組織にない能力のある人と技術革新を進めることができず、組織にとって大きな経営リスクとなる。多様な相手目線の新たな製品やサービスを生むこともできなくなる。今までにない斬新な着眼点や意見が、組織の意思決定に反映されず、価値想像力が低下し続ける

![]() 流動性の低い組織であればこそ、従来の慣習が正当化され、従来のやり方を続けてきた人が意思決定層になる。

流動性の低い組織であればこそ、従来の慣習が正当化され、従来のやり方を続けてきた人が意思決定層になる。

失敗を良しとしない文化によって、前例踏襲の価値観が色濃くなる。変えることをせずに淡々と仕事をこなすだけでは、自ずと情報共有の範囲も限定され、人々のマインドが内向きになる

![]() 人は本来、変化を嫌がる生き物なので、自然の摂理に身を任せていては、前例踏襲の文化は変わらない

人は本来、変化を嫌がる生き物なので、自然の摂理に身を任せていては、前例踏襲の文化は変わらない

![]() 目の前の雑多な業務で忙殺されていて対話する暇がなかったり、対話があっても相手が限られていて、いつも同じメンバーのため発想やアイディアの幅が広がらなかったり、着眼点が固定化されてしまい、対話する動機づけがされにくくなることがある

目の前の雑多な業務で忙殺されていて対話する暇がなかったり、対話があっても相手が限られていて、いつも同じメンバーのため発想やアイディアの幅が広がらなかったり、着眼点が固定化されてしまい、対話する動機づけがされにくくなることがある

![]() 対話の場や選択肢を増やすことで、相互理解の促進と、それによる価値創造を図る

対話の場や選択肢を増やすことで、相互理解の促進と、それによる価値創造を図る

![]() どれだけ未来を見て仕事をすることができているか、そして実際にどれだけ未来に向けた行動ができているか

どれだけ未来を見て仕事をすることができているか、そして実際にどれだけ未来に向けた行動ができているか

![]() 目先の数字だけを評価するのではなく、成果が出るまでに時間がかかる取り組みや目に見えないけれども価値のある仕事や将来の成果につながる取り組みを大事にすることが、イノベーションが起こりやすいカルチャーを育てる

目先の数字だけを評価するのではなく、成果が出るまでに時間がかかる取り組みや目に見えないけれども価値のある仕事や将来の成果につながる取り組みを大事にすることが、イノベーションが起こりやすいカルチャーを育てる

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

次にこちらの本から

![]() 多様性は差別問題や倫理的問題の一部として語られることが多いが、業績を上げる要因やイノベーションを起こす要因として取り上げられることは少ない。イノベーションは、個人の知恵に限らず集団のネットワークの中で起こる融合がカギ

多様性は差別問題や倫理的問題の一部として語られることが多いが、業績を上げる要因やイノベーションを起こす要因として取り上げられることは少ない。イノベーションは、個人の知恵に限らず集団のネットワークの中で起こる融合がカギ

![]() 我々は自分と同じ考え方の人、同じ視点を持つ人と一緒にいることを無意識に好むし、その方が気が楽だが、同じ視点の人間ばかりでは目標達成の足かせになり、物事を新たに学ぶチャンスをなくしてしまう

我々は自分と同じ考え方の人、同じ視点を持つ人と一緒にいることを無意識に好むし、その方が気が楽だが、同じ視点の人間ばかりでは目標達成の足かせになり、物事を新たに学ぶチャンスをなくしてしまう

![]() 多様な意見は脅威ではなく、組織を活性化する力。新たなアイディアを融合して、新たな挑戦のために意見を求める

多様な意見は脅威ではなく、組織を活性化する力。新たなアイディアを融合して、新たな挑戦のために意見を求める

![]() 肝心なのは個々人の知性の高さではなく、集団の中で人々が自由に意見を交換できるか、互いの反論を受け入れられるか、他者から学ぶことができるか、第三者の意見を聞き入れられるか、失敗や間違いを許容できるか。イノベーションには人々が自由につながり合える広範なネットワークが不可欠

肝心なのは個々人の知性の高さではなく、集団の中で人々が自由に意見を交換できるか、互いの反論を受け入れられるか、他者から学ぶことができるか、第三者の意見を聞き入れられるか、失敗や間違いを許容できるか。イノベーションには人々が自由につながり合える広範なネットワークが不可欠

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

今日もお読み頂きありがとうございます![]()