このたび、2000年4月から7月にかけて、太田出版から出た復刻版『ゲームセンターあらし』全4巻を読む機会があったので、感想を箇条書きにしてみる。復刻版『ゲームセンターあらし』全4巻じたいは、おそらく15年ほど前に黄ばんだ状態の4巻をブックオフで発見し、各900円で入手したもの(定価は1900円+消費税だった)。

●アニメ版には、デーモン社のナンドー社長が登場したが、マンガ版では「ビッグコンピューターをやっつけろ!」の巻に日本一のコンピューターの権威、納戸博士が登場する。

●大文字さとるは、初期の頃にはマイコンを使ってゲームを作成する側として、ゲームをプレイする側の石野あらしと対決する。途中から、ゲームのプレイヤーとしても実力があることになり、あらしや一平太と共闘するようになる。のちに「炎のコマダブルアタック」や「水魚のポーズ」を使いこなす。

●月影半平太は、初登場時には長い鼻毛が飛び出ていたが回を重ねることに短くなっていき、最終的には申し訳程度の短さで上からのアングルでは見えなくなった。

●あらしは、「〇〇だぜ!」のようなしゃべり方をするが、初期の頃の「決戦!!ギャラクシアン」の巻では、「アホかどうか見せてやるぜよ~~!」のような土佐弁風のしゃべりをしている。

●すがやみつるは過去に『仮面ライダー』のマンガも描いており、確か編集側から「仮面ライダーのように逆立ちしたり宙返りしたりすれば、良いマンガが描ける人なのに」と言われた上で、『ゲームセンターあらし』を描き始めたはずである。ホーク鷹野の姿は明らかに仮面ライダーの怪人の姿だし、ドクロ大帝もゾル大佐のような仮面ライダーの幹部系の出で立ちとなっている。ハンバーガー仮面や月面魔神は、むしろゴレンジャー?

●西ドイツ出身のハンス・シュミットは、『リングにかけろ』に登場するドイツJr.のヘルガの影響を感じる。しかし、少林寺拳法が卍のロゴマークを改める時代に、シュミットの必殺技「ハーケンクロイツ」を見るとヤバい。

●やはり、週刊少年ジャンプ連載の『リングにかけろ』の影響は大きい。「炎のコマ」のビジュアルは「ギャラクティカ・マグナム」、「スーパノヴァ」のビジュアルは「ギャラクティカ・ファントム」ではないか?「レインボー・バズーカ」は「ウイニング・ザ・レインボー」?「月面宙返り(ムーンサルト)」は「ハリケーン・ボルト」?

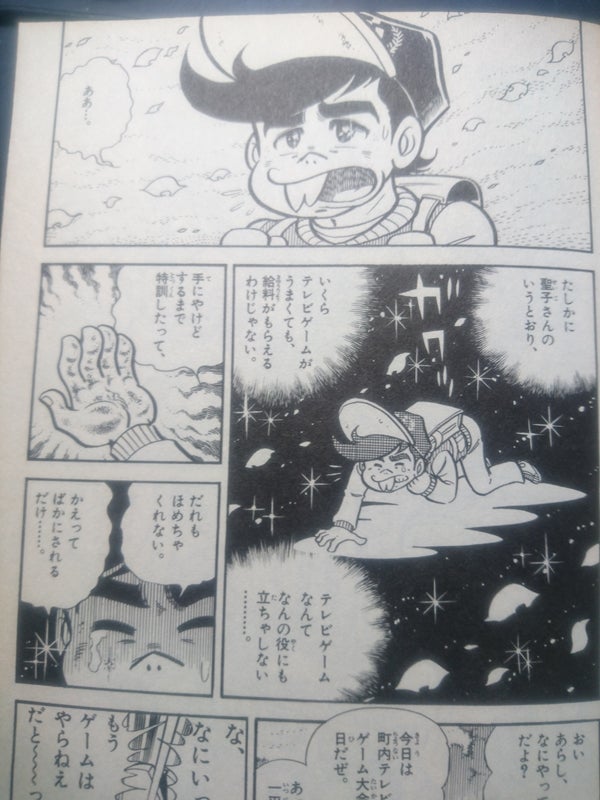

●最も初期の頃のあらしは、親指逆立ち30分&なわとび千回等の特訓を積み重ねており、頭脳はさておき運動神経は人並み以上の設定だったようである。ところが、「助けて!運動会が怖いよ~っ!」の巻において、ゲームでは天才的な運動神経を見せつけるが、鉄棒・とび箱・かけっこのような学校体育はからっきしダメとの設定になる。

●『ミサイルコマンド』は1980年稼働のアーケードゲームであり、「地球を救え」の巻も『コロコロコミック』1980年11月号の作品だが、1983年6月3日にアメリカ合衆国で公開された映画「ウォーゲーム」を予見しているようで驚いた。しかし、1970年4月8日に合衆国で公開された「地球爆破作戦」等、類似したストーリーの映画は以前から存在したようである。

●「真空ハリケーン撃ち」は大特訓しないと会得できなかったが、「グレートタイフーン」は何の前触れもなく特訓なしに登場した。ちなみに「スーパノヴァ」も、対戦中に編み出した必殺技。

●『ゲームセンターあらし』が子供ながらに読んで面白かったのは、必殺技(秘技)が「真空ハリケーン撃ち」から「グレートタイフーン」になる頃までくらいだった。「レインボーバズーカ」あたりから、「???」な感じに。「あらし」→「嵐」→「真空ハリケーン撃ち」→「グレートタイフーン」と言う「風つながり(嵐つながり)」のイメージが良かった。

●子供の頃は気付かなかったが、「グレートタイフーン」は「雲よ!風よ!雷よ!」ののちに必殺技(秘技)の名称を叫びながら放つ。単なる「真空ハリケーン撃ち」のバージョンアップではなく、エレクトリックサンダー(雷)の要素も含んでいる。

●「月面宙返りで十万点。突破~~~っ!」のように、最初のうちは必殺技(秘技)で高得点を弾き出すイメージだった。のちになって、プリンセスコブラの超空間ブラック・ホールで「一撃で三面撃破~~~っ!!」のような必殺技(秘技)で何面を(一瞬に)クリアーできるかのような表現が登場した。

●必殺技(秘技)が、自身のゲームのレバーやボタン(ゲーム台)に作用するのは構わない。必殺技(秘技)の炎や風や念力、あるいはレバーやボタンを操作するための道具が、隣でプレイする対戦相手の身体に危害を及ぼすのはいかがなものか。例:氷雪之丞の雪華の舞いで、あらしの身体もゲーム台も凍る、海賊トットの鋼鉄ハリケーン撃ちで、鉄球があらしの身体にぶつかる、ハートのジョーのサンライトソーラーパワーがあらしを直撃。

●ドクロ大帝の最終必殺技は漢字で「亜空間惑星大直列」だが、そのフリガナは「あくうかんグランド・クロス」。子供の頃は気付かなかったが、「惑星直列」は惑星が一直線上に並ぶ現象。「グランドクロス」は、惑星が十字型に並ぶ現象。どっちなんだ?

●「絶対絶命、あらし大危機」の巻の超能力戦士アーサージュニアもベルトにAと書いてある。「暗黒七魔神復活!!」の巻の超人戦士エンジェルもベルトにAと書いてある。アーサーとエンジェルの頭文字がAなだけだが、キャラクター的に似ている気も(1回きりの登場で重要視されない、西洋の白人的キャラ等)。

●「暗黒七魔神復活!!(『コロコロコミック』1982年9月号以降)」の頃にはあらしの人気も下降線に入っていたかもしれないが、『キン肉マン』の「7人の悪魔超人編(『週刊少年ジャンプ』1981年第45号以降)」の影響を受けたテコ入れだったと思われる。永井豪作品の影響もあるかも。

●子供の頃の記憶で曖昧だが、次回予告だったか本編だったかで、「この戦いで、あらしは死ぬかもしれない!!」とのコマがあった気がする。太田出版の『ゲームセンターあらし』復刻版全4巻を読んでみたが、どうもそのシーンが見当たらなかった。

●自分は、『スペースインベーダー』の自機は地上を左右に移動する「砲台」で、『ギャラクシアン』の自機は宇宙空間を飛行する「ギャラクシップ」と言う名称の乗り物だと思っていた。「大決戦‼水中必殺技」の巻では、「あ、あらしくんのビーム砲がかくじつにエイリアンを~~~っ!!」とのセリフがあり、驚く。「宇宙船」ではなく「砲台」だったのか…(宇宙戦艦ヤマトを戦艦ではなく、波動砲の砲台とみなすようなもの?)。そして、改めてWikipediaの『ギャラクシアン』の項を読むと、「砲台」との記載があるではないか。アーケード版『ドンキーコング』のマイキャラも、当初は「マリオ」という名前がなく、「ジャンプマン」や「ミスター・ビデオゲーム」と呼ばれていた。ひょっとして、「ギャラクシップ」も後付け設定?!改めて調べてみたが、1996年6月21日発売の『ナムコミュージアム VOL.3』の説明書では「ギャラクシップ」となっている。

●『パックマン』の敵は「モンスター」、パワーアップアイテムは「パワーエサ」だと思っていた。『ゲームセンターあらし』の初出時(「黄金のテレビゲーム」の巻)のゲーム解説では、「モンスター」ではなく「オバケ」、「パワーエサ」ではなく「パワーアップの実」。今どきの子供たちに聞くと「モンスター」ではなく「ゴースト」、「パワーエサ」ではなく「パワークッキー」だと言う。2015年の映画『ピクセル』でも「ゴースト」と呼ばれており、海外ではあの容姿は「ゴースト(幽霊)」なのだろう。同映画では、「パワーエサ」も「パワークッキー」と呼ばれている。現在のパックマン系ゲームでは、「ゴースト」と「パワークッキー」が世界標準の模様。改めて調べてみたが、1995年11月22日発売の『ナムコミュージアム VOL.1』の説明書では「モンスター」と「パワーエサ」となっている。1999年12月2日発売の『パックマンワールド 20thアニバーサリー』の説明書では「ゴースト」と「パワーエサ」となっており、「ゴースト」とは別のキャラクターとして「モンスター」が存在する。また、『ゲームセンターあらし』の『パックマン』初出以降にあたる「TVゲームスパイ大作戦」の巻のゲーム解説では「オバケ」だが、吹き出しには「せめよせるモンスターの攻撃をかわしながら」とあり、「あらし最大の弱点は?!」の巻の吹き出しには「モンスター連続四ひきいただき~~~っ!」のセリフがある。

●後期になると、アーケードゲームにも、電子ゲームにも実在しない、すがやみつるオリジナルゲームが登場する。『スペクトルボンバー』『ドンキーパニック』等。

●子供の頃の記憶なので間違っているかもしれないが、「月刊コロコロコミック」連載の話よりも、「別冊コロコロコミック」連載の話の方がストーリー展開が壮大で、ページ数が多めだった気がする。なので、「別冊コロコロコミック」の方が好きだった気がする。

●大人になって読み返すとツッコミどころ満載な訳だが、荒唐無稽なところや矛盾の多いところを迫力・勢い・熱気が乗り越えてしまい、子供たちの心を夢中にした辺り、週刊少年ジャンプの『キン肉マン』や『リングにかけろ』との共通性を感じる。「努力・友情・勝利」だし。

●『ゲームセンターあらし』が連載されたのは、「月刊コロコロコミック」の1983年10月号まで。ナムコの『ゼビウス』は1983年1月に稼働したアーケードゲームで、ギリギリ『ゲームセンターあらし』の作中に登場するが、細かいゲームルールや攻略のコツの表現は全く描写されていない。任天堂の『ファミリーコンピュータ』は1983年7月15日に発売されたが、ちょうど『あらし』の連載終了がファミコンブームの始まりであり、作中に登場することがなかった。ゲームセンターへの小学生の出入りが禁じられても、話題を電子ゲームに移行して『あらし』が存続していた点や、1985年より連載される『ファミコンロッキー』が成功した点を考えると、1980年代にまだ子供だった自分は、「ファミコンブームまで粘れば、『ゲームセンターあらし』はまだ存続できたのに。」と考えていた。しかし作者自身が『あらし』を書き続けることに嫌気がさしていたようだし、単純で記号的であったTVゲームが、『ゼビウス』や『ファミコン』の登場でよりリアルで精緻になり、作品そのものが深い設定とストーリーを持つようになると、『あらし』が壮大なストーリーを紡いで超常現象的必殺技を繰り出す必要がなくなったしまったようだ。

※『ゲームセンターあらし』関係リンク先

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506010537.html

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506016252.html

『昔のコロコロコミックのシール(半分未使用)が、家から出てきた!!(保管庫としての我が家は?マンガ)』

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506018050.html

『昔、コロコロコミックからキャラのスタンプを押した往復はがきが帰ってきた(保管庫としての我が家は?)』

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506018067.html

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506011406.html

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506011832.html

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506011802.html

『合気道の座技呼吸法と、ワムウの神砂嵐と、ドクロ大帝の超空間ツインブラックホール、似てないか?』

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12506012785.html

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12630623159.html

『「モンスター」なのか「ゴースト」なのか「パワーエサ」なのか「パワークッキー」なのか『パックマン』』

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12629959960.html

『『ギャラクシアン』、「ギャラクシップ(宇宙船)」なのか、「砲台」なのか?』

https://ameblo.jp/musyaavesta/entry-12630293972.html