735系ではなく、新形式たる739系?

鉄道車両工業2025年10月号の記載から、JR北海道通勤型交流電車の新型車両739系が2026年度以降に導入される計画がある可能性が高いことが分かった。既報のとおり当該投入分は日立製作所が落札しており、アルミ車体に特化していることから733系(ステンレス車体)の投入ではないことが確定。

そこで疑問。新形式を起こさず、既存の735系を量産する方式ではダメだったのだろうか?

確かに先行試作分として3両編成2本が投入された後、試験を繰り返す間に733系の投入が進められていた。735系そのものはそのまま量産されることなく、3両編成の共通運用についている。

またアルミ車体で登場した737系は2両編成となり、733系ならびに735系とは性質など全く異なるモノとなる。よって737系でないことは確実だ。

ということで、新規投入分が735系だった場合。6両編成は733系から続くように5000番台、3両編成も同様に2000番台とするのがいいのだろう。基本設計は733系4000番台に準じて、車体のみがアルミ製というぐらい。

あえて新形式としたのはまさか…、既存の735系及び3000番台以前の733系と性能的相違点が大きいためなのか?軽微だったら735系でよく、いたずらに車両形式を増やしても枯渇問題があるのだし。

この話題については以前取り上げていた内容の追補みたいなものであり、以前の記事にも追記させておいた。

(JR北海道739系? おわり)

70000系ではなく、新形式たる80000系?

小田急電鉄は30000形『EXE』の代替用かつ引退した50000形『VSE』の後継として、新型ロマンスカー80000形を2029年3月に運行開始すると発表。

多摩川をはじめとした沿線の河川や箱根の芦ノ湖、江ノ島を含む相模湾など沿線が水に恵まれていることから『水』をテーマにして開発を進めているとされている。車体カラーは水色系となるのだが、どうも60000形『MSE』と被ったりしなくもない。

展望席付きで7両固定ボギー車編成となっており、その点では70000形『GSE』と同じ。やはり疑問なのは同様の要素が多いことで、ほとんど性能面では変化もなさそうか。むしろ座席定員も共通化できそうなことで、イメージ変更はともかく共通運用化も図れそうだが…。

何せ今回、これまで手掛けてきた岡部憲明アーキテクチャーネットワークがデザインを担当しないらしい。合わせて複数の座席が用意されることから、あえて形式ごと分けたのだろう。性能面でも変化があるのだろうか?

(小田急電鉄80000系? おわり)

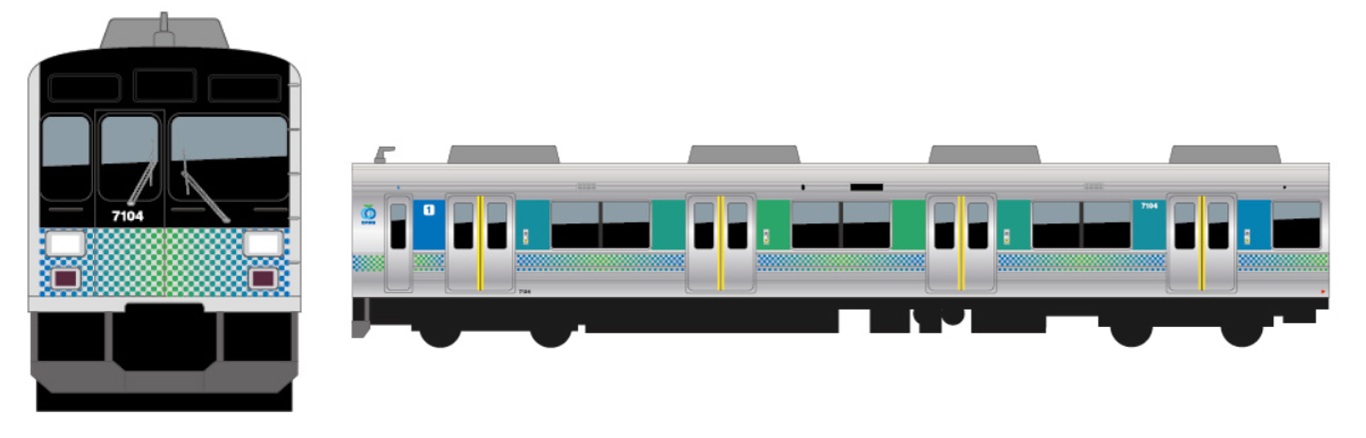

元東急9000系は『西武7000系』

西武鉄道は『サステナ車両』の元東急9000系が7000系になると発表した。先に投入された8000系(元:小田急)同様、コーポレートカラーをイメージした市松模様を用いたデザインとなる。

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?newsroom/news/file/20251029_sasutenatrain.pdf

西武鉄道からイメージを引用すれば…、黒塗装部分的にを施したことで"悪い東急臭さ"がある程度消えている。前面は"ブラックフェイス"となるよう黒を多く配して、窓枠も黒くなれば連続窓風になって古いイメージから見事脱却。これが決定稿ではないんだろうけど、随分様になってきたか。

(西武7000系 おわり)