NHK-FM「ベストオブクラシック」

サイトウ・キネン・オーケストラ

ブラス・アンサンブル 演奏会

初回放送日:2025年5月26日

案内:大林奈津子

2025年2月19日に、すみだトリフォニーホールで行われたコンサートのライブ録音。

うちはNHK-BSが入らないので悔しい。映像で確認したいことがいっぱいあった。「誰のソロなの?」とか、「どうやって叩いてるの?」とか。

Eテレでも抜粋版を放送していたようであるが、4月の放送というので、NHKプラスでも観られない。ああ、残念。

ブラス真骨頂のヤナーチェクとか、サン=サーンスのオルガン交響曲とか、プロコフィエフのロメオとジュリエットとか、フルオーケストラものについては、何をかいはんやで、それはもう凄まじい演奏であり、どこの部分を切り取って聴いたとしても恍惚の響き。

このラージ・アンサンブル(あえてこう記す)は、絶対に聴きにいかなければならない。心の手帳に予約した。

日本の先生方の素晴らしさは言うに及ばず、メンバーはベルリン・フィルやウィーンで活躍中の(または活躍していた)超一流奏者ばかり。ビッグネームすぎて目が眩む。

聴けてよかったなあ…と純に思ったのは、ピアソラの《ブエノスアイレスのマリア》。音色と音律が僕の好みにぴったり。ぐっとくる音楽だ。

全曲とも編曲はパーカションの竹島悟史さんと、トランペットの高橋敦さんでやっているとのこと。

竹島さんの活躍は、とても感動する。編曲してドラムも叩いて、ガーシュインのピアノも超絶技巧で弾きこなした。写真やメンバー表を確認しなければ、全部ひとりで演奏しているとは気づかない。いったいどうなってるの? って感じだ。

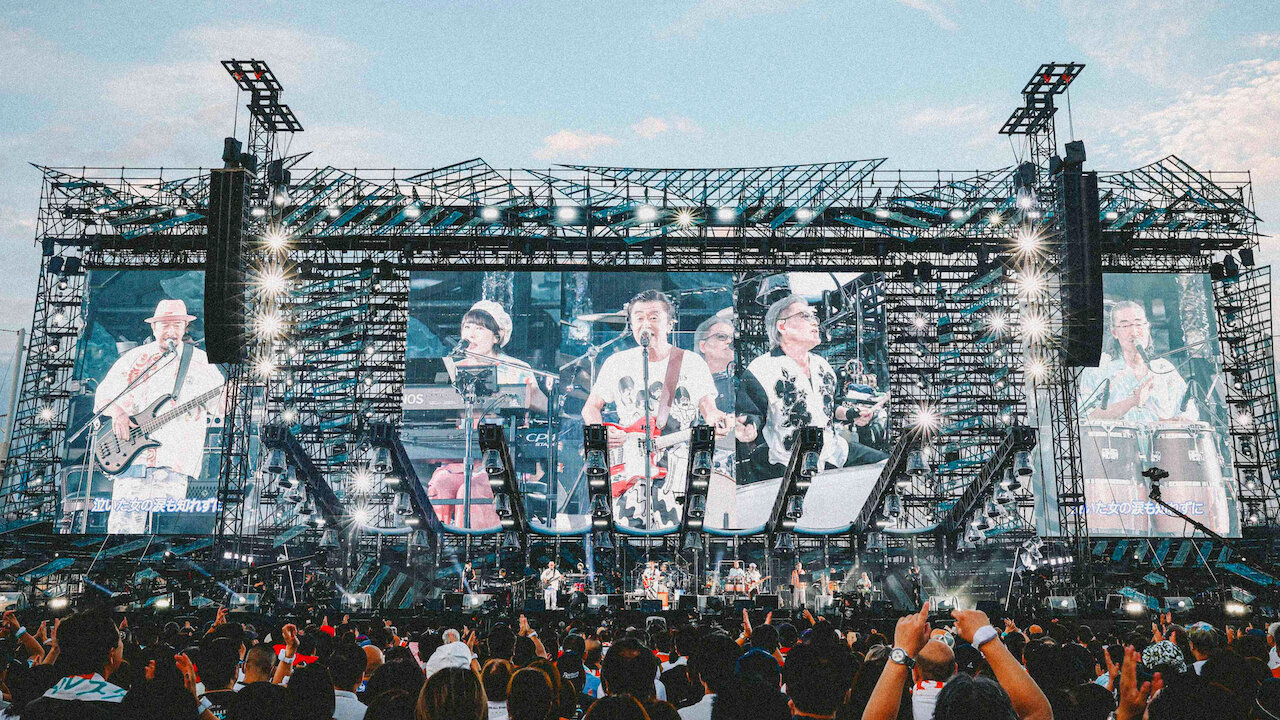

公式インスタグラムからの写真を引用させていただいちゃった。うー、これすごいです。

楽器マニアとしては、これ全部揃えたいです(笑)

演奏はとても無理なので、せめてイクイップメントだけでも…というのはいつもの僕の癖なのである。

アンコールに《花は咲く》、そしてウェザー・リポートの《バードランド》と来た。ジョー・ザビヌルはウィーン出身なので、キューブルベックさんやフォーグルマイヤーさんには、親しみのあるジャズアーティストなのかもしれないな、などと。

ただ、私=野蛮な(似非)ロックドラマーである私としては、「竹島先生! もっとがんがん叩いちゃっていいですよ!」ってリクエストしたい部分もなきにしもあらずであったが(すみません)、なんだか、みなさんが愉しそうに演奏されているのが放送から伝わってきて、聴いている僕がめちゃめちゃ嬉しくなった。このクオリティで《バードランド》を聴くことなんてないから、ふつう。

得した気分。放送はプライスレス。

以下は、フォーグルマイヤーさんのインタビュー記事からの引用。(公式ページより)

―SKOブラス・アンサンブルの特色は何だと思いますか?

友情だと思います。これは必ず言いたかったのですが、こんな特別な感情を持てたことを、とても光栄に感じています。自分が所属しているオーケストラで来日公演をすることは多いですし、日本はいつも魅力的な土地で、食べ物もおいしいし、日本の皆さんにも信じられないぐらい親切にしていただいています。ですが、やはり何か壁がある。きっと、尊敬と丁寧さからくる壁だと思います。SKOブラス・アンサンブルは、ヨーロッパの演奏家と日本の演奏家という、珍しいアンサンブルですよね。何年も一緒に演奏するうちに信頼関係が築け、そこには僕が感じていた小さな壁すら存在しないんです。本当の友達になれたと感じています。これは言葉では言い表せない、大きなプレゼントをもらったと感じています。僕たちは、楽器や音楽を通じてコミュニケーションをとることができます。一緒に成長し、ヨーロッパと日本の音楽家が一緒に演奏するからこその強さが生まれました。これは、僕にとってプライスレスな経験です。

(「サイトウ・キネン・フェスティバル・イン松本」公式ホームページより)

素晴らしい! かっこいい!

(追記)

NHKさんの録音も素晴らしかった!