The Fabelmans(2022 アメリカ)

監督:スティーヴン・スピルバーグ

脚本:スティーヴン・スピルバーグ、トニー・クシュナー

製作:クリスティ・マコスコ・クリーガー、スティーヴン・スピルバーグ、トニー・クシュナー

撮影:ヤヌス・カミンスキー

編集:マイケル・カーン

音楽:ジョン・ウィリアムズ

出演:ミシェル・ウィリアムズ、ポール・ダノ、ガブリエル・ラベル、セス・ローゲン、ジャド・ハーシュ、クロエ・イースト、オークス・フェグリー - チャド・トーマス、ジュリア・バターズ、ジーニー・バーリン、ガブリエル・ベイトマン、グレッグ・グランバーグ、デイヴィッド・リンチ

①さすがの粋な映画!

父バート(ポール・ダノ)と母ミッツィ(ミシェル・ウィリアムズ)に連れられて、初めて映画「地上最大のショウ」を観た少年サミーは夢中になり、母親に8ミリカメラをプレゼントされます。やがて高校生になったサミー(ガブリエル・ラベル)は自主映画作りに夢中になっていました…。

スピルバーグの自伝的作品。

あらためて、いや〜スピルバーグは本当に映画作りが上手いなあ…ということを思いました。

今さら、当たり前だけど。

映画のリズムがいかにもスピルバーグのそれで、全体を迷いなく貫いていて、ものすごく観やすい。

とても高度なテクニックで考え抜いて撮られているのだけど、さりげないので意識させない。

だから長さを感じず、ずっと面白くサラッと観れちゃう。

ラストで思ったのは、粋だなあ…ということ。

びっくりするような明快さと、映画の秘密を晒しちゃう気前の良さと、そしてユーモアと。

あの幕切れの“粋さ”は、やっぱりちょっとやそっとじゃ真似できませんね。

②「技術と感情」という映画の秘密

家族で「地上最大のショウ」を観る冒頭。映画も映画館も、何もかも初めてである少年。

その、すべてのことが初体験である感じ。柔らかな心に、強烈な印象で刻み込まれる列車事故のシーン。

放心状態の帰り道。眠っても、夢の中まで映画の印象はついて来て。

プレゼントに貰った列車のおもちゃが、映画のシーンの再現に、そして映画を撮ることに繋がる。

スピルバーグの原点を描くこの一連のシーンの、無駄のなさ。すべてが必要なシーンで、説明くささのカケラもなく、ただ表情とアクションで綴っていく。

出来事を追っていくのだけれど、それは少年の「未知との遭遇」の驚きを鮮烈に伝えるものになっていて。

饒舌に言葉で語らなくても、感情が全部伝わって来るんですよね。

「地上最大のショウ」の中でも、とりわけ印象的なシーンとして、列車事故のシーンが取り出されています。

具体的なんですね。印象がボワッとしていない。

ここ、とはっきり明示されているから、観ている側にそのまままっすぐに飛び込んでくる。

ミニチュアを使った特撮のシーンであるのが、示唆的ですね。その後のスピルバーグの歩みへの繋がりが、実に容易く観て取れるものになっています。

サミーが作る映画は鉄道模型を使った「列車事故の映画」に始まって、西部劇、戦争映画と続いていくわけですが。

それぞれ、事故や砂塵、弾着なんかをいかに再現してそれらしく見せるかという、テクニカルな歴史になってるのがスピルバーグらしいところです。

でも、それだけに終わるのでもなくて。テクニカルな再現は、それが引き起こす驚き、感動、恐怖と言った感情を突き動かすためのものであることも、はっきりと示されています。

戦争映画のシーンで、プロの俳優でもない主人公役の生徒が、思わず役に感情移入して止まらなくなるシーンがありましたね。

テクニックに手を抜かない真摯な追求と、でも技術に溺れるのではなく、それによって人間の強い感情を伝えること。

これは、スピルバーグの映画が感動的である秘密を、かなり端的に語っちゃってるんじゃないかと思えます。

③混沌とした家族の肖像

そんなふうに、具体的に明快に、迷いなく突き進んでいくサミーの「映画道」に対して、ある種の謎、分かりにくい混沌の象徴のように対比されているのが家族との関係です。

ミッツィは愛すべきお母さんなのだけど、女であり、芸術家であり、気まぐれのように感情がコロコロ変わる不思議ちゃんでもある。

母親でありつつ、謎の女なんですね。

家族の中で、父バートは現実主義の技術者、母ミッツィはピアニストのアーティストとして描かれています。

その両方の血を引き継いでいるのがサミー。スピルバーグが映画に向かったのは母の資質だけど、アート映画を撮る芸術的映画作家でなく大衆的な娯楽映画の監督になったのは、父の素質かもしれないですね。

そして、家族でもないのに何故かいつも一緒にいるペニー(セス・ローゲン)。

父の親友で仕事仲間…ということで、サミーも子供のうちは納得しているんだけど。

でも実のところ、ペニーは母ミッツィの愛人であることが、成長と共に分かってしまう。

ペニーは技術者でもアーティストでもない。道化というか、コメディアンですね。

ミッツィが唐突に飼い始めるサルみたいな存在。

そういう役割の割り振りになっていて、喜劇の設定としてはとても分かりやすい。ここも具体的な分かりやすさが貫かれているのだけど。

でも、実際の家族、特に子供から見た両親の姿と思うと、訳が分からなくなりそうです。

サミーにとっての家族は、明快な映画道と対照的な、不可解なカオスですね。

スピルバーグは映画の中で様々な家族の姿を描いてきたわけだけど、単純な安住の場所としての家族が描かれることは、そう言えば少なかったように思います。

「未知との遭遇」の主人公は妻子を捨てて宇宙へ旅立っちゃうし。

「E.T.」の家族は母子家庭。

「インディ・ジョーンズ」も父との間に確執を抱えていて。

他にも、主人公の親が離婚していたり、主人公が離婚して子供と問題を抱えていたり…の設定はスピルバーグ映画ではよく見るものです。

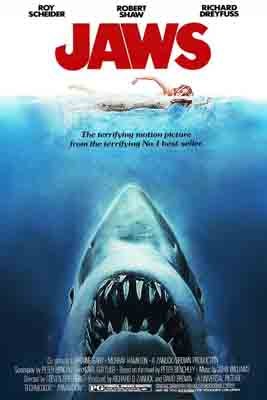

最初期の「ジョーズ」では、主人公には関係良好な妻と子がいるのだけど。

映画の後半、舞台が海へ移ってからは、家族はまるっきり描写されなくなってしまいます。

「ジョーズ」は原作小説では妻の浮気の下りがあるんですよね。スピルバーグはそれをあえてバッサリ切ってる。

同じく初期の「未知との遭遇」と考え合わせると、若い頃のスピルバーグは家族の価値にあまり重きを置いていないように感じられます。

その後の映画では少しずつ、家族が描かれることが多くなっていく。

ただし、ただの平穏ではない、機能不全な家族の姿です。

機能不全な家族の中で翻弄される人を描きながら、それがどうにかなるのか、あるいはどうにもならないのか…ということを、スピルバーグはずっと模索し続けているようです。

④映画を面白くしちゃうクリエイターの“性”

カルフォルニアの陽キャ世界に放り込まれたサミーは、ユダヤ人を差別するチャドにいじめられ、マッチョなハンサム男ローガンに殴られます。

レイシズムへの怒りは「カラーパープル」や「シンドラーのリスト」だし、学校ヒエラルキーへのウンザリは「レディ・プレイヤー1」でしょうか。

面白いのは、サミーが撮影してプロムで披露した「ビーチでの生徒たちを撮影した映画」が、いじめっ子のマッチョ男ローガンをあたかも美神のように見せていること。

ローガンは満足するかと思いきや、「俺はこんなんじゃない」とか言って泣いちゃうんですよね。

彼は中身からっぽの筋肉バカだけど、さすがに自分が中身からっぽの筋肉バカであると気づかないほどのバカではなかった訳です。

それにローガンの発想では、自分がいじめてきたサミーが自分を美化して描くなんて、意味が分からないことだろうと思います。

サミーにとっての母親と同じ、カオスです。意味が分からないことは、人を不安にさせ恐れさせるものです。

でもサミーは「僕はただ映画を良くしたかっただけ」なんですね。

ローガンに仕返ししようとか、良く見せてご機嫌取ろうとか、そんな考えは何もない。というか、それが自分を殴ったローガンであるという意識もたぶん既にない。

ただ、映画の主人公としてすごく良く映える男がそこに写っていて、彼を中心にした方が映画が面白くなると思えたから、そうしただけ。

映画を作る人っていうのは、こういう人であるということですね。

だってこんな良い素材がここにあるんだから、使わなきゃもったいないだろう!という。

もう一人のいじめっ子チャドをカッコ悪く見せたのも、だからやっぱり仕返しなんかではなくて。

コメディリリーフとして光っていたから、そうしたまで。サミーの感覚では、これはむしろ「抜擢」なのだと思うのです。

面白い映画を作れる人は、映画を面白くしてしまう。たとえ、そんなこと誰にも頼まれてなくても。

たとえ、映ってるのが虚像に過ぎなくても、映ってる奴がそれで傷つくとしても。

ここで描かれたのはそういうクリエイターの“性”みたいなところだし、それこそが才能であり、映画を「作れる」とはそういうことなんだと、ここでスピルバーグは言ってるのだと思います。

⑤最高の具体的なアドバイス

映画を作るというのは、そういうこと。小手先の技術で言われた通りに作業するのではなくて、そうせざるを得なくて、そうしたいと思う自分に逆らえないからそうするのだということ。

つまり、生きることですね。映画を作るというのは、自分に正直に生きること。

そして、自分に正直に生きるという点で、サミーは両親と同じであるとも言えるのですよね。

人は誰でも、自分を偽っては生きていけない。

父バートにとってはそれはキャリアだったし、母ミッツィにとってはそれは自由な愛だった。

そして、サミーにとってのそれは映画だった。

そんなふうに、「映画の物語」と「家族の物語」が「自分らしく生きる」という視点で一つに融合する。

そこから始まる「スピルバーグの映画」へと結実していく。

見事です。さすが、素晴らしい完成度の映画だと思います。

映画のラストはジョン・フォードとの会見で、サミーは短く、しかし極めて的確なアドバイスを受け取ることになります。

映画の地平線に関するアドバイス。すごい具体的なんですよね。精神論じゃなくてね。

これが具体的であるというのが、最高だなあと思って。

一流だからね。曖昧な精神論とかお呼びじゃないんですよね。具体的なんですよ。

めちゃめちゃ具体的であると同時に、すごく奥深いものでもある。

「真ん中の地平線はつまらない」というのは、「なんとなく撮るな」ということですよね。

地平線を上にするか下にするか、「意図を持って撮れ」ということ。

ビーチの記録映画を撮るのであっても、カッコいい主人公を決めて撮るとか。そういうことですよね。

そう思って見返してみれば、この「フェイブルマンズ」という映画自体が、あらゆるカットが「意図を持って撮られた」カットばかりの集積であって。

スピルバーグの過去の映画も、確かにそうであるはずです。

全部が、見事に繋がっていく。いや本当に、すごいなスピルバーグ!と思いました。

今回書きながら、この映画について書いたことを思いました。宮崎駿とスピルバーグ、「映画を面白くせずにいられない人」であるという点で同じですね。