West Side Story(2021 アメリカ)

監督:スティーヴン・スピルバーグ

脚本:トニー・クシュナー

原作:アーサー・ローレンツ

製作:スティーヴン・スピルバーグ、ケヴィン・マックコラム、クリスティ・マコスコ・クリーガー

製作総指揮:トニー・クシュナー、リタ・モレノ、ダニエル・ルピ、アダム・ソムナー

撮影:ヤヌス・カミンスキー

編集:マイケル・カーン

音楽:レナード・バーンスタイン、デヴィッド・ニューマン

出演:アンセル・エルゴート、レイチェル・ゼグラー、アリアナ・デボーズ、デヴィッド・アルヴァレス、マイク・ファイスト、ジョシュ・アンドレス、コリー・ストール、ブライアン・ダーシー・ジェームズ、リタ・モレノ

①「不朽の名作」のリメイクという挑戦

ニューヨーク、街の再開発が進み建物が壊されつつあるウエスト・サイド。ポーランド系の若者たちで形成されるジェッツは、プエルトリコ系のシャークスと縄張り争いを繰り返していました。ジェッツのリーダーのリフ(マイク・ファイスト)は、シャークスのリーダー・ベルナルド(デヴィッド・アルヴァレス)に決闘を挑もうとしています。リフは共にジェッツを作った刑務所上がりのトニー(アンセル・エルゴート)を仲間に引き入れようとしますが、トニーは真っ当に生きようとしていました。ダンスパーティーの夜、トニーはマリア(レイチェル・ゼグラー)に出会い恋に落ちます。しかし、マリアはベルナルドの妹でした…。

スティーヴン・スピルバーグ監督による「ウエスト・サイド物語」のリメイク。

非常に知名度の高い、既に高い評価を確立している作品のリメイクは微妙になることが多くて、あまり意義を感じないことが多い…のだけど、スピルバーグが撮るとなれば話は別です。

「ウエスト・サイド物語」はアーサー・ローレンツ脚本、レナード・バーンスタイン作曲、スティーヴン・ソンドハイム作詞によるブロードウェイ・ミュージカルとして、1957年初演。

ロバート・ワイズ監督で1961年に映画化され、アカデミー賞で作品賞ほか10部門を受賞している名作です。

今回、ストーリー、時代設定、楽曲もほぼオリジナルのそのままで、「何も変えない」再映画化になっています。

それだけに比較されやすいし、演出の違いも際立つ。そんな中で、多くのファンを満足させ、高い評価を得ているスピルバーグはさすがですね。

②スピルバーグならではのリズム感

…と言いつつ。僕自身は、元の1961年版の映画に思い入れはまったくなかったんですよね。

ミュージカル映画は、苦手な方で。

「ウエスト・サイド物語」も、「名作だから」と思って観るのだけど、あんまり興奮したことがない。

もちろん、歌とダンスのシーンに魅力は感じつつ、映画全体としてはやや冗長に感じて、あんまり好きな作品ではなかったのです。

なので、観る前の期待値は高くなかったのですが。

いやあ…面白かったです! 最初から最後まで、まったくダレることなく引き込まれてしまいました。

非常にテンポがいい。展開がスピーディーに感じる。

元の映画に比べて、そんな極端にスピードアップしてるわけじゃないと思うのですが。

すごく若々しい疾走感を感じましたね。緩急の付け方、観客を引っ張っていくリズムの作り方が上手いのだと思います。

それに、躍動感。ダンスがとてもダイナミックで、パワフルに感じる。

曲は同じだし、舞台も同じ路地裏だし、別に今風にCGとか使ってるわけでもない。具体的にスケールアップしてるわけではないのだけれど。

大きな違いは、たぶんカメラの動き。

1961年版が舞台の演出の延長線上で、基本カメラがあまり動かないのに対して、本作では最初から映画のためのカメラワークで、カメラが常に止まらずに動き続けます。

やはりね。スピルバーグは動く絵=映画の絵作りが上手い!

観る側の気持ちを最大限に乗せていくタイミング、画角、カット割りで見せていくから、ダンスの迫力も2倍増しに感じるみたいです。

僕がスピルバーグの映画で育っているから…というのもあるのかな。リズム感がとても心地良い。

1961年版のリズム感がしっくりくる人もいるだろうし、逆に若い人はまた違うふうに感じるかもです。

③若者の対話の象徴としての歌とダンス

普通の芝居の途中で突然歌ったり踊ったり…はミュージカルのお約束で、そこが苦手に感じることも多いのですが。

今回感じたのは、スピルバーグは本作での歌やダンスを、若者同士の対話のメタファーとして描いてるのではないかな…ということです。

スラングだったり、符牒だったり、小競り合いの肉体言語だったり。若者たち同士では、それで通じるんですよね。でも、大人には理解できない。

大人からは、ただ迷惑な馬鹿騒ぎにしか見えない。でも若者たちの中では、理不尽な境遇への怒りの表れだったり、仲間同士の絆を深め合う行動だったりする。

いつの時代も変わらない、大人はわかってくれない若者たちの共通言語。本作における歌とダンスは、そのメタファーになっているように感じられました。

それはもちろん、ただギャングの…というだけではなくて。

トニーとマリアが出会って目を見て一瞬で恋に落ちる、その「瞬発力」みたいなものも、若者ならではの特性として、歌とダンスに象徴されているように感じました。

この恋に落ちる速さは、素晴らしいですね。ここまでのスピード感で描かれると、リアリティも何もかも超える気持ち良さがあります。

そして、恋に落ちた2人が作る2人だけの世界。

それはもちろん大人どころか、他の誰にも入っていけない世界。「トゥナイト」はそんな磁場を表す歌になっていましたね。

④今も変わらない移民問題と、バレンティーナという希望

ポーランド系移民とプエルトリコ系移民の争いを描いた本作のテーマは人種差別と移民の問題で、それは現在のアメリカでもまったく色褪せていないテーマです。

というか、BLM問題とかメキシコとの国境に壁とか、同じようなことをいまだに繰り返している。60年も経つというのに!

もちろん、だからこそスピルバーグは今これを作る必要があると考えたのでしょうね。

時代背景も変えず、黒人を描写していないのも元の通りですが、移民同士の争いであること、貧しい階層の人々が更に貧しい(と思える)階層の人々を差別し、敵対する構造は、どんな民族にも、現在の格差問題にも通じる構図だと思います。

変えているところもあります。それは、それぞれの人種の人々を、実際にその出自を持つ俳優が演じていること。

1961年版では、プエルトリコ側のベルナルドを演じたジョージ・チャキリスも、マリアを演じたナタリー・ウッドも、白人でした。

本来のあるべき形になって、よりオープンな街路で歌われる「アメリカ」は強烈です。

そして、1961年版において、数少ない本当のプエルトリコ出身女優だったのがアニタを演じたリタ・モレノです。

90歳になるリタ・モレノに、スピルバーグは本作で唯一の新しい役、ドクの店の女主人バレンティーナを当てました。

ドクの店といえば、本作でもっとも痛ましい出来事がアニタの身の上に起こる場所です。

民族差別がもたらす暴力は、もっとも弱い立場の者、たとえば女性へと降りかかる…というのも世の常です。

その現場に60年前のアニタだったリタ・モレノを立たせ、加害者である若者たちに厳しい視線を向けさせています。

バレンティーナはプエルトリコ人でありながら白人と結婚した女性です。

彼女は人種間の垣根を愛で乗り越えたわけで、トニーとマリアがそうなっていたかもしれない融和の象徴です。

でも、プエルトリコ人の若者たちは彼女を裏切り者と呼び、トニーとマリアの恋は悲劇に終わります。

バレンティーナの存在は、60年の年月を経て描かれる本作に、より厳しい視点を提供しています。

つまり、もう今から何十年も前に、愛で憎しみを乗り越えたバレンティーナという先例がある。でも、それだけでは何も変わらない。

だから仮にトニーとマリアがたまたまハッピーエンドに至ったとしても、それはゴールにはならないということ。

みんなが、一人一人が変わらない限り、この悲劇の連鎖は終わらない。いつまでも繰り返されていく。現実のアメリカが、いまだに変わっていないように。

「いつか、どこかに私たちのための場所はきっとある」と歌う「サムウェア」を、本作ではバレンティーナが歌います。ミュージカルシーンが若者に限定される中で、唯一の例外。

1961年版では主役の2人が歌って、個人的なラブソングになっていましたが、あえてバレンティーナに歌わせることで、より普遍的な、人類すべてに希望を諭すような内容になっていますね。

⑤1961年版の先見性も…

悲劇で幕を閉じるのは「ウエスト・サイド物語」の更に原型である「ロミオとジュリエット」からの継承で、人はいつの時代も、悲劇を経なければ変われないもの…という悲観的な人間観があります。

「ロミオとジュリエット」から「ウエスト・サイド」に移る際に変わっているのは、ジュリエットに当たるマリアが死なないことですね。

これによって、互いに責任を求めて復讐の応酬になる、やり切れない連鎖が断ち切られています。

誰かがそれを断ち切ることができれば、平和は訪れる。それが、バレンティーナが歌った「どこか」になるのでしょう。

その結末も1961年版の通りです。人種にまつわる問題意識や、歌詞もそのままで今日も通用するのは、1961年版がいかに進歩的であったか…ということかもしれません。

また、女の子でありながら男の格好をしてジェッツに入りたがるエニバディーズのキャラクターもオリジナルの通りで、現代版にわざわざトランスジェンダーのキャラを取ってつける必要もないというのも、1961年という時代を考えると画期的じゃないでしょうか。

あらためて、1961年版の凄みを感じました。観直してみようかな。

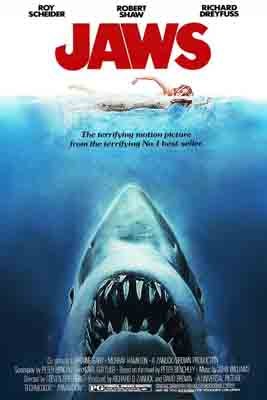

スピルバーグの演出が冴えまくる出世作「ジョーズ」

若き日のスピルバーグの思いが暴走する「未知との遭遇」

これも完璧なタイミングと映画のリズムを堪能できる「E.T.」

過去を扱いながら、現代を描き出すのが本作と共通する「ペンタゴン・ペーパーズ」

80年代ホビーカルチャーという自身が代表するものに自ら回答した「レディ・プレイヤー1」