The Texas Chain Saw Massacre(1974 アメリカ)

監督:トビー・フーパー

脚本:キム・ヘンケル、トビー・フーパー

製作:トビー・フーパー、ルー・ペレイノ

製作総指揮:ジェイ・パースレイ

音楽:ウェイン・ベル、トビー・フーパー

撮影:ダニエル・パール

編集:ラリー・キャロル、サリー・リチャードソン

出演:マリリン・バーンズ、アレン・ダンジガー、ポール・A・パーテイン、ウィリアム・ヴェイル、テリー・マクミン 、エドウィン・ニール 、ジム・シードウ、ガンナー・ハンセン、ジョン・ドゥガン

①クソ暑い夜こそ「悪魔のいけにえ」を!

毎日暑いですね。37度とか38度とか、夏は暑くて当たり前…を超えてますよね。頭がおかしくなりそうな暑さ。

酷暑のホラー映画といえば、思い出すのは「悪魔のいけにえ」です。

そういえば、コロナで旧作上映いろいろやってるけど、ホラー映画って少ないですね。

「悪気のいけにえ」とか、「ゾンビ」とか、「13日の金曜日」とかやったら結構ウケると思うけどな。あんまりお客さんがいっぱい来てもマズイのかな…。

「悪魔のいけにえ」はホラークラシックですが、その怖さの基本は冒頭で示される「暑さ」のムードにある気がします。

酷暑にうだるようなテキサス。からからに乾いた砂漠の道路で、アルマジロの死骸が干からびている。

ラジオからは、猟奇的な墓荒らしのニュースが聞こえてくる…。

暑いと、汗をかいて体がベトベトして、服は体に張り付いて、なんだったら臭くて、非常に不快じゃないですか。

不快だと、イライラして、腹立たしくなって、暴力的な衝動も高まってくる。

狂気が間近に感じられてくる…。

暑さがもたらす不快感。「悪魔のいけにえ」は、この誰もが共感できる不快感を基調として、その「不快」のレベルをどんどんエスカレートさせていくことで、ホラー映画としては逆に「快感」が上がっていくという、そういう構造になってるんですね。

だからこれはもう、気温38度で不快指数100%の熱帯夜に観るにふさわしい作品なわけです。

②タブーを侵す不快の連続

バンでテキサスのハイウェイを行く男女5人。ホラー映画で殺される定番の若者たち…ですが、本作の5人はよくある頭からっぽのエロ学生たちってわけでもないんですね。サリーとフランクリンが兄妹で、彼らは墓荒らしのニュースを聞いて、先祖の墓が無事かどうか確かめに来てる。結構真面目な若者です。

そして、この5人の中にもしっかり不快の種がある。

サリーの兄のフランクリンは車椅子で、何かとひがみっぽい面倒くさい性格。皆に置いてけぼりにされて拗ねて喚き散らしたり、不機嫌になったり。観ていてイライラさせられる、不快な人物です。

車椅子を押してあげたり、車の乗り降りとか、みんなも気をつかって親切に振る舞うんだけど。

でもフランクリンは、そんなふうに世話を焼かれることが気に入らないみたいで偉そうな態度。だからみんなも、やがて呆れてイライラしてくる…。

そういう、いかにもありがちなリアルな不快を描いておいた上で、そこに様々な「異常な」不快を重ねていく。

異常なヒッチハイカー、ガソリンスタンドの親父、不気味な田舎の家、そしていよいよレザーフェイス、常軌を逸した気違い一家の大狂宴へと、どんどんエスカレートしていきます。

「悪魔のいけにえ」を観てるとだんだん不安定な気分になってくるのは、ある種の社会的タブーを含んだ不快を突きつけてくるからだと思います。

フランクリンが、まさにそれですよね。車椅子の障害者を不快に感じることの居心地の悪さ。

それは別に障害者だから不快だと言ってるわけじゃなくて、フランクリンの性格に対して不快に感じてるだけなんだけど。

でも、表面上では、車椅子生活を余儀なくされてる弱者を不快に思わされてる様相になってしまう。そういう様相が、あえて選ばれてる。

その後も同様で、「貧乏で不潔な田舎の住民」だとか。

「動物の屠殺」「動物の革や骨の加工」だとか。

また、「精神病者」「知能薄弱者」だとか。

そう言った、社会的タブーに属する分野への「不快」が丁寧に形にされて、あえてわざわざ突きつけられていくわけです。

そうすることで、「ヤバイものを見ている」「タブーを侵してしまってる」という感覚が、映画を見るものにも植え付けられていく。

そこが、「悪魔のいけにえ」がここまで凄みのある映画になってる秘密じゃないでしょうか。単なるスラッシャー映画じゃないんですよね。

③テンションが右肩上がりの一方通行の映画

「一方通行の映画」というものがあると思うんですよ。

始まりから終わりまで、ストーリーの流れが一度も途切れず、停滞せず、常に同じ方向に向かって流れていて、だんだん加速度をつけていく。

だから、一度始まったら戻ることはできず、進む方向を変えることも不可能だと思わされる。嫌だと思っても抗うこともできず、最後まで押し流されてしまうまで止まらない…。

そんな、途中で方向転換不能の映画。ノンストップの映画。

例えば「ジョーズ」とか、一方通行だと思うんですよね。スタートの静かなムードからだんだんボルテージを上げていって、最後まで右肩上がりのままで走り切る。

「悪魔のいけにえ」は、まさにそれが当てはまる映画だと思っていて。

これもやはり、テンションが右肩上がりの映画ですよね。ラストのテンションがマックスになってる映画。

割と丁寧に不快を積み上げていく序盤からして、「ヤバイ領域に入り込んでしまった」匂いはプンプンしてるんですが。

映画が一気に「戻れないゾーン」に踏み込むのは、レザーフェイスの登場の瞬間ですね。

何しろ、登場と殺人が同時だから。5人の中の一人が一瞬で殺されて、えっ?と思ってるうちに引き返せない領域に放り込まれてしまう。

そこから、あっという間に5人のうち4人まで殺されてしまいます。全然タメがない。

考えてみれば当たり前の話で、殺されるなんて思ってもいない油断した人を不意打ちで殺すのがいちばん簡単ですからね。本当の殺人事件というのはそんなもんなんだろう、と思わせます。

でも、映画の常識は逸脱してる。登場人物を一気に片付けちゃったら、その後ドラマを作れなくなっちゃうわけだから。

だから観てて、びっくりするし不安になる。そこには、この映画この先どうなるの?という不安も含まれてるんですよね。

レザーフェイスの造型が見事です。死体の皮を着てて、どこからどう見ても完璧な異常者なんだけど、やってることは「肉屋のプロの技」。

次々殺していくんだけど、全然、「殺人をしている」という感じじゃないんですよ。テキパキと、「家畜を屠殺している」イメージ。

フックにぶら下げるのも別に被害者を苦しめてやろうって感じでもなく、ただ「肉の処理」をしてるだけ。

いわゆる猟奇殺人者のイメージは全然ない。でも、だからこそ怖いんですよね。彼が天然の狂人であることが際立つ。

話がまったく通じないだろうことが伝わります。肉屋が家畜の命乞いを聞いてはくれないだろうから。そこからの絶望感。

本作には音楽もまったくない。映画的な技巧を凝らした盛り上げもない。だからドキュメントのように見えるし、レザーフェイス側に立てば「ごく日常的な作業をこなしている」ように見えて、異常性の恐怖も積み重ねられていきます。

本作の恐怖は、「相手に理性がない恐怖」ですね。言葉の通じない、人間的な当たり前の感情が通じない恐怖。

そして、そういう当たり前を逸脱した、人間性を喪失したものに晒されると、こちら側の精神まで不安定になってくる。狂気が伝染し、足もとの世界が不確実になっていきます。そしてそのまま、最後まで突っ走るんですね。

④後半を乗っ取る異常な男たち

4人があっという間に殺されてしまって、サリー一人だけが残されて、どうするんだ?と思ってしまうんですが。

実際、この後はサリーの側にはドラマなんてなくなってしまいます。もうまともなセリフもなく、ずーっと悲鳴を上げ続けるだけ。

そしてその代わりに、ドラマはレザーフェイスの気違い一家が担うことになるんですね。

必死で逃げて、逃げて、救いを求めて助かった!と思ったら相手も気違いの一員で、さらに絶望的な状況に連れ込まれてしまう。

ご丁寧なことに、レザーフェイス一家は(死んでるおばあちゃんを除いて)4人。退場したサリーの連れたちと同じ人数なんですね。レザーフェイス、ヒッチハイカー、ガソリンスタンドの親父、半ミイラのおじいちゃん。

それにサリーが加わって、5人。前半の正常な5人が、後半は異常な5人にそっくり入れ替えられて、異常なドラマに引き継がれてます。

レザーフェイスの場合は言葉の通じない恐怖だったんだけど、ヒッチハイカーやガソリンスタンドの親父には一応、言葉は通じる。でも、何を言ってるのかわからないという、より狂気が明らかになる状況です。

サリー以外の全員がどっぷり狂気の中にある状況では、狂気こそが常態で、むしろサリーの方がおかしな人のように見えてしまいます。皆が会話している一方で、サリーは叫ぶばかりですからね。

面白いのは、サリー以外は全員男ばっかりなんですね。まあ、おばあちゃんは死骸なので。

だからここは、男たちの異常な行動に直面させられた女性の構図…というふうにも見えたりします。ちょっと、この間の「ディック・ロングはなぜ死んだのか?」を思い出しました。

理解不能な男たちの悪ふざけ。これも相当な「不快」です。狂っていて異常なんだけど、その構造は上記のようにどこか日常的に覚えのある不快とリンクしているので、なんだか妙に生々しく、実感があるんですね。

⑤不快の極致はアートの域へ

クライマックスへ向けて、冒頭から描かれてきた「不快」がすべて集約されていきます。

ここで画面から染み出してくるのは、強烈な「匂い」の印象ですね。血の匂い、死骸の匂い、汗の匂い。男たちが放ってるであろう不潔な悪臭…。

延々といたぶられたサリーは、やがて隙を見て脱出します。この辺りのバランスも絶妙で、レザーフェイスにしろその家族にしろ、狂人ではあるけれどモンスターではない。

人間離れして強いわけではなく、別に鍛えてもいない。田舎の腹の出たオッサンたちです。

彼らが人を殺せるのは、狂人ゆえの予測のつかない行動で不意を突くからで。

殺すのに手間取ってモタモタしてると、サリー一人にも逃げられてしまう。

その点でも、本作は非常に「リアル」ですね。

超常現象的な、ファンタジックなことは一切起こらない。

朝焼けの道路を走るトラックに、必死で助けを求める血まみれのサリー。トラックの運ちゃんには、サリーこそが危険な狂人に見えたでしょうね。

そして、慌てたあげく自分の足を切ってしまい、朝日をバックにチェーンソーを振り回すレザーフェイス…。

その鮮烈な印象。ここに来て、不快がアートの域に達します…。

本当に、突き抜けた映画だと思います。低予算による画質の粗さは逆に実録フィルム的な凄みをもたらしていて、衣装もろくに交換もできずどんどん汗臭く汚れていき、小道具や準備の不足から、主演のマリリン・バーンズには本物の血を流させ、汚れた雑巾でさるぐつわをしてる。

結果、酷暑の中のホンモノの不快感が、画面の中に満ち満ちている。

こういうのは、次に狙って再現できるものじゃないんですよね。実際、トビー・フーパー監督自身、この凄みを再現することは二度とできなかったと思います。

あまりの暑さに、思わず「悪魔のいけにえ」のレビューを書いてしまいました! うだるような夏がふさわしい映画だと思います。眠れぬ熱帯夜に、ぜひどうぞ。うなされても知らないけど…。

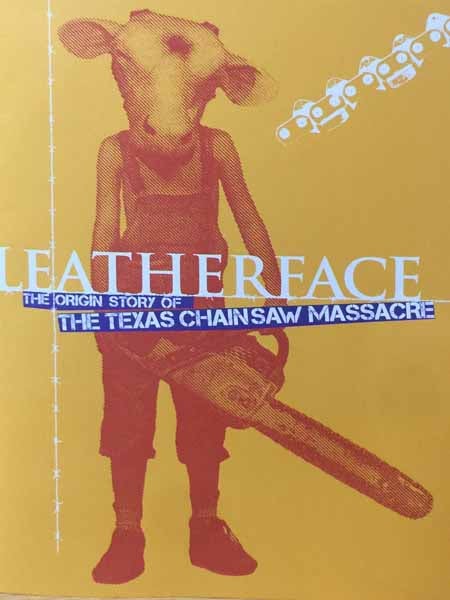

「悪魔のいけにえ」には多くの「得体の知れない続編」がありますが、日本では2018年公開の本作はレザーフェイスの誕生を描く前日譚。本作とはテイストは違うけど、これはこれで悪くない映画でしたよ。