- 前ページ

- 次ページ

アメリカ映画「スターウォーズ・シリーズ」は人気のあるSF映画である。世界中にコアなファンを持ち、第1作目が1977年に公開されて以来、2000年代にもシリーズは続き、来年2015年には7本目の『スター・ウォーズ エピソードⅦ』が公開予定であるという。

壮大なスケールで造られた人気シリーズであるにもかかわらず「スターウォーズ・シリーズ」は単なる娯楽作品としての位置付けであり決して映画としての評価が高いわけではない。

そこに思想や政治性、あるいは社会性を見る様な論評はあまりないのではないか。

「スターウォーズ・シリーズ」は実のところ人類が20世紀に背負った深い政治性なり社会性、あるいは歴史性を持った作品なのではないかと筆者は考えている。

「スターウォーズ・シリーズ」は我々に何を語ろうとしていたのであろうか。

作品を通して観るに、単に宇宙冒険譚として我々に爽快感としての娯楽というカタルシスを与えただけではなさそうである。

この映画を分析してゆけば実は巧妙に未来の宇宙戦争の中に20世紀の人類の災いの歴史が巧妙に仕組まれている。それは20世紀の前半を完全に破壊した全体主義、ファシズム支配の歴史である。

「スターウォーズ・シリーズ」はこうした人類が体験した全体主義が形作られる様相や支配する機能を実はかなり的確に作品の中にトレースしているのである。

本稿ではそれを「スターウォーズ・シリーズ」の初作『スター・ウォーズ』、第二作『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』、第三作『スター・ウォーズ ジェダイの帰還』の三作品を分析し、明らかにしようという「スター・ウォーズ」再評価の試みである。

ジョージ・ルーカス制作の映画『スター・ウォーズ』シリーズは全部で6作となる。1977年に公開された『スター・ウォーズ』が第一作目として(現 在は「新たなる希望」という副題がつく)続く『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』、最終作『スター・ウォーズ ジェダイの帰還』(日本初公開時は「ジェダイの復讐」)が公開された。1999年からは前3作の前日談となる『スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス』、『スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃』、『スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐』の3本が制作公開されて、この三作が第一作目の『スター・ウォーズ』に繋がるという体裁をなしている。

ややこしいのだが、第一作目の『ス ター・ウォーズ』はエピソードⅣという位置づけになっている。

シリーズは未来の宇宙で繰り広げられる人びとと歴史を描いた大河ドラマなのだが、内容は宇宙に打ち立てられた共和制が崩壊し、帝国制になってそれに抗う勢力が再び新しい共和制を打ち立てるまでが描かれている。

新作3作は別として、1970年代後半から1980年代にかけて製作された『スター・ウォーズ』『スター・ウォーズ帝国の逆襲』『スター・ウォーズ ジェダイの帰還』の3本を観ればルーカスが何を意図していたかを伺い知ることができる。

まず押さえておきたいのは、この最初に製作されたシリーズ3本は純然たる戦争映画であるという点である。

それは第二次世界大戦後、ハリウッドが延々と制作してきた戦争映画の一環であるということだ。

ス ター・ウォーズはSF宇宙映画であるという特異性を除けば新味があるとは言い難い。戦争映画として観れば、主人公たちが帝国軍の宇宙要塞デススターに侵入 して戦う件は『ナバロンの要塞』や『荒鷲の要塞』と変わりがないし、反乱軍の少数編隊での戦闘機による決死のデススター攻撃は『633爆撃隊』と重なり合 う。

いずれにしても、モティーフとして考えられる映画がナチス・ドイツを敵として設定された映画であることは偶然の一致ではない。

主人公たちが抗う銀河帝国軍にはナチス的な要素が幾つも見つかる。遠い未来 の宇宙の物語であるにもかかわらず、帝国軍の将校たちは緑灰色の軍服を身につけて全く宇宙船では無機能な乗馬ブーツを履いている。第二次世界大戦当時のナ チス・ドイツの将校たちが全く時代逆行的に乗馬ブーツを履いていた(アフリカまでも!)事を思い返せば理解出来る。

★宇宙船内で乗馬ブーツを履いている帝国軍将校~『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』より★

帝 国軍の下級兵士たちはストーム・トルーパーと呼ばれるが、これはドイツ語のシュトルムトゥルッペンの英語訳である。シュトルムトゥルッペンとは第一次世界 大戦中に結成されたドイツの突撃部隊の総称で、時折、その英語訳ストームトルーパーはナチの突撃隊(SA)の訳語とされることもある。

いずれの場合であっても、ストーム・トルーパーはドイツ軍とナチスに起源している。

つまり、主人公たち共和国の反乱軍(銀河帝国に対して)の敵は20世紀のドイツであり、ナチス・ドイツの隠喩としての銀河帝国であることが分かる。

★第二次世界大戦中のナチス・ドイツ軍を思わせる帝国軍将校~『スター・ウォーズ ジェダイの帰還』より★

『スター・ウォーズ』『スター・ウォーズ帝国の逆襲』『スター・ウォーズ ジェダイの帰還』の3本はSF映画であり、スペースオペラであるが第二次世界大戦後ハリウッドが大量に製作し続けてきた戦争映画の亜流作品であり、その主 題は『カサブランカ』の時代から繰り返し発信されてきたデモクラシーと全体主義の対立である。

「スターウォーズ・シリーズ」における銀河帝国はファシズムの中でもナチスを模写したものであることはほぼ間違いない。

ナチズムの特徴である反ユダヤ主義を中心に据えたレイシズムがそこには一見見受けられないように思えるがそうではない。銀河帝国軍の面々を見ればそれははっきりしている。

彼等は地球人類の種族のみで構成され、それはすべてが白人である。対する共和国側の反乱軍は白人だけでなく黒人も存在し、また人類から見て異形の宇宙人たちも含まれている。

銀河帝国軍には宇宙人は全く存在しない。人類の白人だけで構成されていることから銀河帝国は人種主義によって成立していることは語られなくても見て取れるわけである。

こうした特徴も銀河帝国軍がナチスドイツのアレゴリーとして映画製作者たちが作品に組み込んだ要素である。

『スター・ウォーズ』『スター・ウォーズ帝国の逆襲』『スター・ウォーズ ジェダイの帰還』はデモクラシーによるファシズムに対する戦いを描いた戦争映画である。

ルーカスがこの作品で何を描いたかはフィルムの中に焼きついている。

我々はこの三作品のヒーロー、ヒロインであるルーク・スカイウォーカー(マーク・ハミル)やハン・ソロ(ハリソン・フォード)、レイヤ姫(キャリー・フィッシャー)、ロボットのR2-D2やC‐3POの活躍に目を奪われがちだ。

しかし、この映画の主題がデモクラシーとファシズムの戦いであるならば、恐らく銀河帝国を深く観察すればここに描き出された全体主義の姿を浮き彫りにすることが出来るだろう。

そこにルーカスが忍ばせた全体主義支配の脅威に対する警告もきっと読み取れるはずである。

(次回に続く)

執筆:永田喜嗣

日本ではルパン三世の愛銃として有名で人気がある一丁。

アニメ第1シリーズのエンディング主題歌で「ワルサーP38 この手の中に」にというフレーズが人々に強い印象を残した結果だろう。

今月末には実写版映画『ルパン三世』が公開されるが、劇場で見た予告編の中でもルパンはこの拳銃をしっかりと手にしていた。

日本ではワルサーP38と言えば多くの人が男女問わず(それはアニメや映画に興味のない人まで)一度は聞いたことがると答える。特に30代後半から50代の人たちにはその傾向があるようだ。

ドラマの主人公とその持ち物である拳銃がこれほど結びついて知られている例は少ない。

007シリーズのジェイムズ・ボンドが使用している愛銃がワルサーPPKだと知っている人はよっぽどの映画ファンか、あるいは007シリーズを書いたイアン・フレミングの熱烈なファンくらいだろう。

スパイであるジェイムズ・ボンドが小型の拳銃、ワルサーPPKを持っているという設定は如何にも合理的で説得力がある。対する怪盗ルパン三世が大型拳銃の ワルサーP38を持っているという点は面白い。軍用で無骨で重く大きいワルサーP38を華奢でいつも軽装のルパンが胸元に潜ませているというのは実用的な 面からは決してマッチしているとは言えない。しかし、そんなルパンとワルサーP38のミスマッチさが逆にルパンの怪盗としての大胆さとルパン特有の楽観性 や自由気質を表しているのではないだろうか。

ワルサーというのは英語読みで、ヴァルターが正式な名称。Pはドイツ語の Pistole(拳銃)を表し、38は1938年にドイツ陸軍に正式採用されたため。正式採用になってP38の名称が与えられるまで、ワルサーHPという 名称だった。HPとはHeerespistoleの略号で陸軍拳銃の意味。

終戦間際の1945年まで生産され続けた。

戦後、西ドイツで再建されたワルサー社によって再設計され再生産されたのが通称ワルサーP38Ⅱと呼ばれるモデルで、こちらは西ドイツ連邦軍に採用されてワルサーP1の名称が与えられた。

いずれにしてもワルサーP38という拳銃は第三帝国(ナチス・ドイツ)の時代に生まれ、第二次世界大戦直前に制式採用され、第二次世界大戦集結に伴う第三帝国の崩壊とともに一旦は消滅した。

第三帝国が消滅してもワルサーP38は道具として残され西ドイツで復活したわけである。

常にファシズムと共にあって戦後も軍隊という組織と無縁ではなかったワルサーP38が自由人ルパンの愛銃であるというポイントは面白い。ルパンが絶えず敵 としてきたのは警察だとか軍隊であるとか、国家であるとか、あるいは犯罪組織であるとか、とにかく統率された組織でありワルサーP38の様な拳銃が属する に相応しい世界はむしろルパンが敵とする側にこそある。

ルパン三世でワルサーP38が印象的だったのはTV第一シリーズの第11話『7 番目の橋が落ちるとき』。モーターボートに牽引される桟橋の木板を水上スキーの様に乗りながら手錠をかけられたままのルパンがワルサーP38のスライドを 口で引き下げて弾丸を装填し、ライフルでルパンを仕留めようとするモーターボート上の敵にゆっくり照準を合わせて狙撃して倒すシーン。実にクールなシーン だった。もっとも口で加えてスライドを引き下げて弾丸を装填するなど現実には絶対無理なのだが。

クラシカルなメルゼデスSSKに乗ってるルパンはヨーロッパを起源にしているとは言え、フランスではなくドイツにこだわりがあるという点も面白い。

ワルサーP38を使っている映画ヒーローは他にもいる。アメリカの人気テレビシリーズだった『0011ナポレオン・ソロ』でロバート・ヴォーンが演じたナ オレオン・ソロだ。ここでもスパイには似つかわしくないこの大型拳銃が使用されていて、しかもオプショナル・パーツを使って狙撃銃にもなるという愉快なも のだった。

映画でワルサーP38が印象的だったのは1975年の英米合作映画『暁の七人』(ルイス・ギルバート監督)だ。

チェコ総督だったラインハルト・ハイドリヒ(ホロコーストを主導した親衛隊SSの保安部SDの最高幹部)を暗殺したチェコ人コマンドのヤンとヨゼフが親衛 隊によって教会地下室に追い詰められ、それぞれワルサーP38を手にして同時に装填、お互いに抱き合って相手の後頭部を撃ち抜いて自決する悲劇のラスト シーンがある。

レジスタンスとともにハイドリヒ暗殺に従事したこのチェコ人の若者二人が最後を遂げるのに使用した拳銃が抵抗する敵、ファシズムの担い手であるナチス・ドイツが生んだワルサーP38であったことは何とも皮肉だった。

執筆:永田喜嗣

『元祖天才バカボン』は最初のアニメ化作品『天才バカボン』から3年後の1975年に放送された作品で、全204話と前作の全79話を遥かに凌ぐ人気シリーズ だった。前作でかなり改変された原作の世界観により近づいた作風ということでタイトルに「元祖」が冠されている。声優陣などは一部を除いて前作とほぼ同じ なのだが、作品のカラーはかなり違っており、この二つのシリーズを同じシリーズのものだ並列に置くことは難しい。

『元祖天 才バカボン』はナンセンスギャクに終始するという手法で、前作『天才バカボン』のドラマ性や社会性を殆ど一掃してしまった感があった。前作よりアナーキー になり、原作に近づいたとの一般的評価も高い作品である。ところが、実質の主人公であるバカボンのパパのアナーキー性がこの『元祖天才バカボン』で前作を 超えてブロー・アップされたのかというとそうとも言えない。確かにアナーキー性やナンセンスさは前作のバカボンのパパよりも強調された様に見える。しか し、それに呼応するかのようにバカボンのパパを巡る外世界もまたナンセンス化している。

前作の『天才バカボン』の優れた作 劇はバカボンのパパを巡る世界がいたって真面であるという設定に支えられていた。例えば警察は正義であり、富裕層は金権の力があり、教師は尊敬される存在 であり、法律や倫理は社会を構成する基盤である。そういう価値観が『天才バカボン』における世界観であった。その世界観の中でバカボンのパパが無意識のア ナーキー性を発揮するので可笑しさが出てくるのである。可笑しさはパパを巡る世界が真面であればあるほどに増してくる。

ところが、その可笑 しさも実のところ、バカボンのパパを巡る真面な世界(少なくとも我々がそう信じている日常)が実は滑稽なのではないかという感覚に引き戻される効果を『天 才バカボン』は持っている。実はバカボンのパパが言ったりやっていることが生きることの真実ではないかという感覚である。

これが『天才バカボン』という類まれなアニメ作品の最も評価に値するポイントであり、何よりもそれが現代社会に対する社会批判力でもあった。

対 して『元祖天才バカボン』は真面な世界が希薄になってしまった。社会はすでにナンセンスでアナーキーなものとなっている。そこにバカボンのパパのアナー キー性が発揮されたとしても、ナンセンスな世界観の中に大人しく溶け込んでしまっているのである。言い換えるなら社会批判性は前作よりも弱体化してしまっ たのである。

『天才バカボン』の可笑しさと、そこから生まれる「バカ」が実は「真面」なのではないかという逆説は『元祖天才バカボン』の世界観では機能しない。それを機能させるにはパパを巡る世界がより一層真面でないとならない。

例 えば『天才バカボン』における準レギュラーキャラクターの巡査、本官さんは職務に常に忠実であり、警察機構は常に正義を行使するものだと常に信じている実 直な人物として描かれている。対する『元祖天才バカボン』における本官さんは職務中にデートまがいの行為を行ったりと前作の実直で真面目な性格と程遠い。 つまり、バカボンのパパの立ち位置とそれほど乖離はしていない。本官さんが真面目で実直で警察業務に忠実であればあるほど、バカボンのパパとの葛藤は大き くなる。転じてバカボンのパパは反社会的な存在となる。何故なら『天才バカボン』の世界観では警察は常に正しい正義の行使者であるからだ。

この様にバカボンのパパのアナーキー性が十全に発揮されるためには真面な世界観が不可欠なのだ。

『天 才バカボン』が『元祖天才バカボン』より凡庸で倫理的に解釈されがちなのはバカボンのパパを際立たせる世界観が単に我々の日常により近いからに他ならな い。『元祖天才バカボン』がよりアナーキーに感じられてしまうのは単にパパを巡る世界自体がアナーキーでナンセンスであるというだけの理由である。社会批 判という面を考えれば『元祖天才バカボン』よりも『天才バカボン』の方が濃密で優れた計算に基づいて設計されている。『天才バカボン』は決して倫理的でも 凡庸なのではなく、むしろ「元祖」と呼ばれアナーキー性が高いと思われがちな『元祖天才バカボン』よりも強いアナーキー性とナンセンスさを持っている。

『元祖天才バカボン』が原作に近いなら当然、原作もこうした反社会性や社会批判力がアニメ作品『天才バカボン』より下回るのではないかという予測が生まれるがそうではない。

一般的に考えられるように『元祖天才バカボン』はアナーキー性とナンセンスさが「元祖」と冠されるほどに原作に近かったのだろうか。

例えば『元祖天才バカボン』の第104話『パパはママにプロポーズなのだ』を見ればそれは理解できる。

バ カ田大学の学生時代のパパが女学生のママをデートに誘い、ママが冷やかし半分で応じるのだがデートの途中で『金色夜叉』の世界に陶酔しているホームレスの 男が出現して思わぬ方向へ話が進んでしまうという物語である。勝手にお宮さんにされてしまったママに対してパパが君はダイヤモンドに目がくらんだのかとマ マを足蹴にして立ち去ろうとするのだが、原作ではママは足蹴にされたにもかかわらず咄嗟にパパに「結婚してください!」と告げる。

『元祖天 才バカボン』では足蹴にされた後、帰りの汽車の中でママがパパにどうして心を動かされたのかを説明させて愛を告白するという筋立てだった。原作におけるマ マの「結婚してください!」のセリフは全く不条理である。読者でさえ理解が難しい突拍子もない展開である。それは我々の日常では有り得ない出来事だ。対し て『元祖天才バカボン』におけるママの対応は不条理ながらも筋が通っている。

原作は漫画『天才バカボン』は不条理でナンセンスでエログロに徹しているため、その存在自体が反社会的であり社会批判性を持ち得た。何故なら読んでいる読者の周辺は真面な世界だからである。

『元 祖天才バカボン』では原作ほどにアナーキーに徹することが出来ないためにある程度のまともな世界への妥協が必要となってくる。ママがどうしてパパに惚れた のかを真面な世界なりの理由を付加しなければならない。これは「元祖」と呼ぶためには不必要な補足という妥協に過ぎない。

原作という漫画の存在とそれを巡る真面(だと思われている)我々の日常がワンセットになったとき作品は反社会的で社会批判としての機能が起動する。赤塚不二夫の原作の力はここにある。

アニメ第一作の『天才バカボン』はアニメ世界の中にこの原作が機能する構造をそっくりそのまま組み込んで見せたのである。だから、原作が期待する社会批判力はここでアニメ世界の中だけで十全に機能したのだ。

『天才バカボン』も『元祖天才バカボン』公共の電波に乗せるためには工夫が必要だったのことは容易に想像できる。

手塚作品をそのままアニメ化する様な単純な問題ではない。赤

塚漫画の原作そのままをアニメ化することなどその時代にとっては不可能だったからだ。

一見、原作から乖離している様に見える『天才バカボン』が実は原作に沿っており、より社会批判的であった。

対する原作に忠実たらんとした『元祖天才バカボン』は制約の中で中途半端なものとなってしまった。本来の社会批判性は弱められ、希薄となってしまったのである。

映像作品においては原作に表層上似ているからといって、常に原作の意義や主題を再現を可能にしているとは言えない。

来 春公開される劇場版新作映画『天才バカヴォン~蘇るフランダースの犬』が果たして『天才バカボン』になるのか『元祖天才バカボン』になるのか、あるいは全 く違った手法で描かれるのか・・・いずれにしても真のアナーキー性とナンセンスさによるバカボンのパパの存在、それによる現代社会への批判性がどれほど発 揮されるのかが作品の成否の鍵となることだけは間違いないだろう。

アナーキー性やナンセンス性は常に社会に対して批判的な視点であった。

それはクレージーキャッツの映画においてもそうであり、古くはチャップリンの喜劇にまで遡ることが出来る。

それが理解されない限り優良な喜劇は出現しにくい。

『天才バカボン』が語られるとき、今一度、1970年代に十全に発揮されたアナーキー性とナンセンス性について今一度評価されるべきではないか。

残念なことに昨今の喜劇映画にはその片鱗を見出すことは難しいのである。

執筆:永田喜嗣

窓 というものを効果的に使った映画といえば、多くの人がアルフレッド・ヒッチコック監督の1954年の作品『裏窓』を思い出すのではないだろうか。事故で足 を骨折して静養しているカメラマンジェフ(ジェームズ・スチュアート)が向かい側のアパートの一室の異変を目撃し、そこに事件を感じて観察してゆく。

や がて、ジェフの部屋を訪ねてくる恋人のリザ(グレース・ケリー)やメイドのステラ(セルマ・リッター)をその観察と推理に巻き込んでゆくというストーリー である。『裏窓』の面白さは何かと言うと、ジェフ、リザ、ステラが最初は事件に対して窓を通して目撃しているだけの傍観者であったのに、映画の最後では気 がつけば全員、事件当事者サイドに立っているというところだ。

つまり、ジェフの部屋から事件が起こっていると思われる向かいのアパートの関係には窓が介在していて両者を分断しているということだ。

向かいのアパートの窓の中は事件当事者の世界であり、ジェフの窓から手前(映画の鑑賞者の側)は事件傍観者の世界ということになっている。

向かいの部屋へリザが探りに入る場面では、ジェフやステラは傍観する窓の内側にいるので、何もできないためにハラハラする訳だ。

傍 観する側の世界は常に安全であるけれども、その向こうに存在する当事者の世界は危険極まりない。リザは安全なジェフの窓の手前の傍観の世界から単身、当事 者の世界に飛び込んでいった。そこでは、両者の間には境界が窓によって設けられている。安全な世界から危険な世界を傍観しているために、危険な世界に身を 置いているリザの立場はより大きなサスペンスとなる。

安全な場所からの傍観が危険な場所の当事者性をより大きくするのだ。更に疑惑の男ソー ワルド(レイモンド・バー)がジェフから部屋が覗かれていたことを知って、彼の部屋にやって来るところでサスペンスは最高潮に達する。その恐怖とは何か? ジェフが骨折していて動けないとか、一人であるとかいう問題ではない。

ソーワルドがジェフの部屋にやって来る事で傍観者と当事者の間に存在した境界である窓の存在の意味が無くなり、安全な場所も危険な場所も入り乱れて同化してしまう。そうした恐怖だ。

『裏窓』で興味深いのは傍観者であったジェフが当事者に巻き込まれていく過程と映画を観ている観客とのそれが、常に最初から最後までシンクロしている点である。

観客は常にジェフと共に窓の手前側にいる。ジェフと共に事件を傍観しても決してジェフを傍観したり、ジェフを置き去りにして事件当事者の世界へ入ってゆくこともない。

だから、窓という境界によって守られていたジェフが体験する恐怖はそのまま観客の恐怖となって襲ってくる。

ヒッチコックのこうした観客を徐々に巻き込んでゆく仕掛けは実に見事だ。

『裏 窓』における窓を使った傍観者と当事者の世界の分断という効果は全くジャンルが違う1930年の映画『西部戦線異状なし』で、既に然りげ無く使われてい る。エーリッヒ・マリア・レマルク原作のこの反戦小説を映画化したルイス・マイルストン監督は扉と窓を巧みに使って傍観者と当事者の世界を分かち、観客を 徐々に第一次世界大戦の戦場へ引き込んでゆくことに成功している。

『西部戦線異状なし』の冒頭は先ずは扉である。閉じられた扉の前で掃除をしている男女の会話から始まる。

この扉の内側は何もなく静かで、それはこの映画を鑑賞している観客の客席の状況と同様である。しかし、ドアのノブを磨いていた男性がドアを開けると世界は一変する。ドアの向こうでは戦場へ出征するドイツ兵たちの行進と、歓呼の声を上げる市民たちの姿がある。

ドアを出た我々の視点は現実世界を直視する事になる。兵士の行進、市民の歓声。その熱狂ぶりを目の当たりにする。男女が掃除をしていた部屋から外界へ出た我々の視点はやがてある一つの窓を通って室内へと着地する。

その部屋とは主人公ポール(リュー・エアーズ)たちが通うギムナジウム(ドイツの中高一貫学校)の教室である。教室では担任教師のカントレック教授(アーノルド・ルーシー)が学生たちに軍隊に志願するようアジっている。ここで観客は初めてポールと出会うことになる。

ポー ルたちはカントレック教授のドイツへの報国を訴える言葉に熱狂し、本を投げ捨て全員志願することになる。軍歌「ラインの護り」を歌いながらポールたちは教 室を出てゆく。窓の向こうには兵士たちと足並みを揃えて街頭へ出てゆくポールたちの姿が見える。そして教室には誰もいなくなる。残されたのは我々の視点だ けとなる。

先 に述べたヒッチコックの『裏窓』では主人公ジェフの傍観者の立ち位置と常に観客がシンクロしていたの対して、ここでは主人公を始めとして全員が窓の外の戦 争当事者の世界へ観客だけを残して出て行ってしまうところが違う。この時点では決してポールの視点=観客の視点ではない。窓を境にそれは傍観者(観客)と 当事者(ポール)という関係に分かられているのである。

『裏窓』と決定的に違っているのは窓を境界とする傍観者の世界と当事者の世界、つまり『西部戦線異状なし』では主人公と観客の間には時間的な流れは『裏窓』同様にシンクロしてはいるが、立ち位置は意識的にずらされているという点である。

『裏窓』を例えにするなら、観客がジェフの部屋に取り残されたままジェフだけが先に傍観者から当事者の立場へ行ってしまうかの様な・・・つまり観客のみが傍観者となってしまうという図式だ。

次に来る場面は兵営の門である。

映画の冒頭の扉と同じく門は閉じられている。番兵がたっているだけで、門の手前には誰もいない。いるのは我々、観客だけなのである。

やがて、それが開かれると門の向こうには志願した若者たちが営庭に入ってゆく様子が見える。兵営の門が他にもあったのかどうか、ポールたちが既に門をくぐっていたのかどうかは定かではないがポールたちが志願兵として兵営に到着した様子が兵営の門を通じて我々は目撃する。

普通に考えるならポールたちがこの兵営の門をくぐって内部へ入ってゆく様子を捉える方が表現としては自然である。1979年のリメイク版『西部戦線異状なし』ではポールたちが兵営の門をくぐって内部へ入ってゆく(それは観客の視点と共に)様に描かれていた。

しかし、マイルストンは観客である我々とポールたちとを易易とは同化させない。兵営の門を境界線に我々を傍観者として立ち残させるのである。

次に窓が登場するのはポールたちが鉄道によって戦場に運ばれて到着した場面である。この場面では観客である我々は大きなガラス窓の手前に立たされている。

窓の向こう側には到着した兵隊たちがうごめいている。もちろん、ポールたちが砲撃にさらされる場面を我々は間近で目の当たりにするのだが、やがて、その視線は元の窓の手前へと再び引き戻されてしまう。

窓の手前には人物は誰も写ってはいない。

この窓は先に我々が見たポールたちのギムナジウムの窓や兵営の門と同様である。

戦地へ志願し赴いた当事者であるポールたちは窓や門の向こうに存在し、我々観客は窓や門の手前で傍観者となる。

我々の視点は戦争を傍観しているのである。

任地で夜になると雨が降ってくる。荒れ果てた誰もいない家の屋内から開け放たれた扉の向こうに戦争が見える。雨が降りしきる中を歩いてゆく兵隊たちの姿である。

この場面を最後に戦争当事者たちの世界へ先に飛び込んでいったポールたちへの傍観は不可能となる。

この後、窓が二回登場するがその意味は全く別なものになってゆくからだ。

窓が消えた後、傍観者である我々と当事者であるポールたちの距離は急速に縮まってゆく。両者を分かつ窓が存在しないので、我々は今やポールたちと共に存在しなければならない。

塹壕の中の穴ぐらでも奥に小さな出口があるが、我々の前にはポールたち当事者と隔たりを持たせる窓はない。ポールたちは戦場におり、我々もまた戦場にいるのだ。

以 降は我々観客は傍観者ではなくポールの当事者としての立ち位置に完全に同化させられてしまう。もう、逃げ道となる窓はどこにも存在しない。突撃してくるフ ランス兵をドイツ軍の機関銃手がなぎ倒してゆく様も、目の前で仲間が死ぬ瞬間も、砲弾の轟音で頭がおかしくなる様子も今や傍観は許されない。

もう、傍観することは不可能になったのだ。

戦争の渦中にいるポールの当事者としての立場と我々観客は完全に同化してしまったのだ。

『裏窓』で言えばソーワルドがジェフの部屋に侵入して来る恐怖のクライマックスの瞬間である。その瞬間が当に連続的に延々と眼前に展開して行くのだ。負傷して野戦病院に入院しても、そこで起こる苦しい現実を傍観することはできない。

今度は野戦病院の窓の内側に我々は負傷兵ポールたちと共に閉じ込められてしまうからだ。

ここでは病棟の表の廊下にある窓が登場する。

窓は夜も昼も固く閉ざされている。我々はポールたち負傷兵と一緒にいるのだから、野戦病院の窓から中を覗き込むことはない。病院の外観も示されなければ、病院の外部からの視線もない。

ここに到ると窓は我々観客に傍観の立場を一切与えない。傍観者であった我々は完全に当時者のポールと同化してしまったのだから、もう境界として窓は機能することはない。

そして、映画の終盤近く、突然、窓が出現する。それは映画の冒頭の方で登場したポールたちのギムナジウムの教室の窓である。

戦地から休暇で帰郷してきたポールは学校のこの窓の前で足を止める。

カントレック教授から志願せよとアジられて本を投げ捨て「ラインの護り」を歌いながら出て行ったあの教室である。

我々観客が境界を越えてポールたちが戦争の世界の当事者に自らなってゆくのを傍観していたあの窓である。

今までポールたちと同化していた我々の立場は突然、最初の視点に引き戻される。我々は教室の中にいる。そしてポールは窓の外にいるのだ。

我々はここで気づく。我々がポールたちを安全な場所から傍観していたことを。

それは『裏窓』のジェフが自室の窓の外を傍観していた視点と同じなのだ。

しかし、ここに来て我々はもう傍観する術がない。窓の外に立っているのは戦場を共に体験してきたポールその人であるのだから。

我々は自分たちが傍観者であったことに気づかされるのだ。

この後、傍観者と当事者を分かつ機能としての窓はもう登場しない。

もう傍観者と当事者の間の境界は例え戦場から離れて帰郷しようとも、もうどこにも存在しないからである。

窓が持つ意味はもう失われてしまったのである。

そして、それをさらに強調するかのように最後の窓が現れる。映画のラストに登場する窓は、戦場に戻ったポールが潜む塹壕の小さな銃眼である。

ここで窓はポール存在している場所と、その向こうの外の世界の双方から我々は見ることになる。どちらの視点に立っても、我々にはもう、傍観者と当事者を隔てる窓の存在は意味がない。既にこの窓の意味は失われてしまっているのである。

ここで窓はポール存在している場所と、その向こうの外の世界の双方から我々は見ることになる。どちらの視点に立っても、我々にはもう、傍観者と当事者を隔てる窓の存在は意味がない。既にこの窓の意味は失われてしまっているのである。

銃眼から外を覗くポールの視界に一匹の蝶が入ってくる。昆虫採集が趣味だったポールは蝶に懐かしさを憶え、つい心が和む。彼は銃眼から手を伸ばして蝶に触れようとする。しかし、小さな銃眼からでは手は届かない。

彼は銃眼の上の塹壕のから身を乗り出して手を伸ばし、蝶を手に取ろうとする。次の瞬間、彼はフランス軍の狙撃兵が放った銃弾によって射殺される。

もう、窓の間には傍観も当事者性も、安全も危険も存在しない。撃たれたポールの伸びた手が力なく息絶える場面でこの映画は終幕となる。冒頭に登場した部屋の扉やギムナジウムの窓へ再び帰ることなく、突き放したままで映画は終わる。

『裏窓』では事件が解決したあと、再び傍観の舞台であったジェフの窓に我々は帰ることが出来た。だが、『西部戦線異状なし』ではそれは許されることなくエンドマークとなるのである。

ルイス・マイルストン監督のこうした然りげ無い技法と設計はレマルクの原作を超えて我々に原作の意義を伝えることに一役買っている。

時代が進み技術が如何様に進んでいようとも1979年のリメイク版『西部戦線異状なし』がマイルストン版を超えられないのはこうした緻密な設計が希薄だったからだ。

いや、リメイク版に留まらず、第一次世界大戦以降の近代戦争を描いた映画の中でも古典的なマイルストンの『西部戦線異状なし』が未だに輝きを失わないのはこうした理由からだ。

それはマイルストンが無声映画時代に映画技法を学んだ人物であり、トーキー黎明期の1930年にこの映画を撮った際、映像のみによって映画を語らせるという無声映画時代の思想が健在だったためなのかもしれない。

残 念なことにマイルストンは実質のデビュー作である『西部戦線異状なし』以降はこの様な凝った技法を試みなくなる。戦後、同じレマルクの原作で主役にイング リット・バーグマンとシャルル・ボワイエを据えた『凱旋門』を撮ったが『西部戦線異常なし』程の輝きをそこに見出すことは出来なかった。

『西部戦線異状なし』観客に戦争を傍観させないために予め傍観させておいて、その後その手を封じてゆくという手腕には脱帽の他ない。それはあたかもサスペンス劇の設計のようでもあり、同時にヒッチコックの『裏窓』にも通じる洗練された映画の話術なのである。

執筆:永田喜嗣

付記:マイルストンの構造は既に1930年代の戦争では傍観と当事者を分かつことが既に出来なくなってきた時代でもあった。

1940年代に入ると戦争は総力戦となり、戦地も銃後の隔たりの意味さえなくしてしまった。

日本の本土決戦は当に近代総力戦で窓を失った民族という集団であるにほかならなかったからだ。

全ては滅亡へ・・・自殺的滅亡へ・・・戦争とは勝利か敗北かでななく、自殺と滅亡のぶつかり合いなのであり、『西部戦線異状無し』という映画ははそれを今日まで希望と無知という名の窓ごしでじっと我々を傍観しているのである。

赤塚不二夫の漫画『天才バカボン』をアニメ化した『天才バカボン』(1971年~ 1972年・全79話・よみうりテレビ、東京ムービー制作)の全編に溢れていた面白さとはバカボンのパパによる無意識の反権力だった。劇中、バカボンのパ パは徹底的に権威や権力を翻弄する。しかもそれは思想や信念があっての行動ではなく無意識である。その無意識の基底には「バカ」という設定が根付いてい る。

こうした無意識で権威や権力に抵抗してしまうキャラクターを他の日本映画作品に見出すなら、画家の山下清に取材した1958年の東宝映画『裸の大将』(監督:堀川弘通、主演:小林桂樹)位のものである。

『天才バカボン』も『裸の大将』も作品の中では主人公は「バカ」と呼ばれつつも、やがて観る者に主人公を取り巻く周囲こそ権威や権力に抗わない「バカ」ではないのかと思わせる妙な感覚を抱かせる。反権力の「バカ」の魅力である。

『天才バカボン』でバカボンのパパによって翻弄される権威や権力とは人物ならブルジョワ、政治家、知識人、警察官、暴力団などであり、社会の制度や規律は常にその対象となる。

特に警察と警察官は常にそのターゲットとなっている。本編では拳銃を乱射する交番の警察官「本官さん」は準レギュラーのキャラクターであり、常にバカボンのパパによって翻弄される人物である。

★準レギュラーのキャラクター本官さん

『天才バカボン』の世界においてバカボンのパパが反権力的存在であることは、この本官さん自らが劇中ではっきりと言い表している。第9話『免許証なんか知ってたまるか』(脚本:大西洋三、監督;出崎哲) で街をパトロールする本官さんの次のセリフである。

「うーん、何という平和な日だろう。デモもないしバカボンもパパも見かけない。」

警察官である本官さんにとっての街の平和とはデモがないことと、バカボンやパパがいないということなのである。事件がないのではなく、デモがないことが平和であると言っているのである。

『天才バカボン』の作品世界では警察にとっては反権力としてのデモは対抗勢力であるらしい。そのデモとバカボンのパパはパラレルな存在としてここで規定されているのだ。

デモもバカボンのパパも警察という権力に対抗するのだが、デモは意識的行動でりパパは無意識的行動なのである。そして、警察や警察官は治安維持のための公僕であるというよりも常に権威主義的であり高圧的な存在である。

第 15話『パパの警官ゴクローサン』(脚本:七条門)は人命救助で川に飛び込んだ本官さんが脱ぎ捨てた警官の制服をバカボンのパパが拾って装着し、警官に なって騒動を起こすという物語だ。ここで警官になったバカボンのパパは街を歩きながら「逮捕するぞ」「お前は死刑だ」の言葉を連発するのだが、これを聞い た立ち小便の男や公園で隠れてキスをしているカップルを震え上がらせる。そのセリフに驚かない暴力団の男にはバカボンのパパは無言で拳銃を抜き、かまわず 発砲する。

『天才バカボン』の作品世界では市民は警察と警察官に対して常に怯えている存在なのである。その警察や警察官に対してバカボンの パパは何ら怯えることもなく、無意識のままにあっさりその権威や権力を制してしまう。『天才バカボン』の無意識による反権力「バカ」の痛快さはここにあ る。

79本作られたアニメ『天才バカボン』に警察が絡んでくる物語は数多くあるが、最も無意識による反権力的「バカ」の痛快さが発揮された作品は前述の『パパの警官ゴクローサン』の脚本を書いた七条門による第21話『ヤットコはこわいのだ』だろう。

盗癖のある警察官、石川十五衛門の盗みぐせを矯正するためにバカボンのパパは一丁のヤットコを持ち出す。

石川十五衛門が物を盗むたびにヤットコで顔をヒネリ上げるという制裁を加えて盗癖を治そうというパパのアイデアだ。

石 川十五衛門の警察官としての権威も権力もバカボンのパパのヤットコの前に完全に無力化する。それに留まらず焼き芋が食べたくなったバカボンのパパは石川十 五衛門にヤットコで脅しながら盗みを強要するのである。ヤットコによって警察官の権威や権力が完全に制御されてしまうのだ。

さらに警察署に逃げ戻った石川十五衛門を追ってバカボンのパパが乱入。それを制止しようとする警官たちを次々とヤットコでヒネリ上げ、バカボンのパパによって警察署は占拠されてしまう。

占拠された警察署を警官隊が取り囲み、バカボンのパパに対して投降が呼びかけられる。

しかし、パパはヤットコを手に言い放つ。

「これさえあれば全然怖くないのだ。バカボンのパパは何が何でもどうしても平和のために最後まで闘うのだ。」

警官石川十五衛門の盗癖を矯正するというバカボンのパパのヤットコは当初の目的から逸脱して、ついに世界平和を守るための道具となる。

いや、実のところは逸脱などしていないのである。

先に挙げた第9話『免許証なんか知ってたまるか』本官さんのセリフ 「うーん、何という平和な日だろう。デモもないしバカボンもパパも見かけない。」を思い返せば、警察に対抗することが平和のために闘うことであるという整合性がここでは取られていることが分かる。

『天 才バカボン』の製作時期から察するにここにおける「デモ」とは68年闘争に象徴される反戦、反権力のデモであるに違いない。そのデモに抗う象徴的な存在が 警察であり警察官なのだ。つまり、『天才バカボン』の作品世界においては平和創造に対する抵抗勢力が警察と警官の権威と権力ということなのである。

バカボンのパパの平和のための「バカ」ぶりは無意識の反権力行動なのであるが、こうなってくると単純に「バカ」とは呼べない筋が通ったものとなってくる。

つまり、本官さんが述べた様に「バカ」と「デモ」は同義であり、ヤットコを手に警察署を占拠するバカボンのパパの「バカ」は当に「デモ」の反権力と何ら変わりがないのである。

デモを制止しようとする権力とその尖兵である警察という存在が市民にとって怯えるべきものである世界自体が実は「バカ」なのではないかという冷笑がここにある。

平 和創造を阻害しようとする警察という存在がバカボンのパパの「バカ」に対して実は「バカ」なのではないかという冷笑である。これは同時に映画『裸の大将』 で見られた「バカ」と思われている山下清の言っていることが、我々の社会をめぐっては実は真面なのではないかという喜劇の中の悲劇ともぴたりと符合してい る。

『天才バカボン』の面白さや可笑しさはバカボンのパパの「バカ」ぶりやギャグに集約されるものではない。それは表層であって、我々はバカボンのパパを通じて彼とは対極にある自らの「バカ」ぶりを無意識に笑っているのだ。

我々にとって信頼のおける社会やルール、あるいは権威や権力に対して反権力の「バカ」を繰り返すバカボンのパパ。

その彼が「これでいいのだ。」と完結させてくれる。

「これでいいのだ。」が我々に常に幾ばくかの安心や幸福を与えてくれるのはバカボンのパパの反権力としての「バカ」があるためだ。それは個人的な社会においての精神的な抗いにも作用している。

「これでいいのだ。」と真に言える平和な社会を創造するためには取り巻く社会に対して常に懐疑的であり「バカ」である必要がある。

『天才バカボン』というアニメ作品は「デモ」と「バカ」をパラレルな存在に置き、我々にとっての社会とは一体何であるのかを問うものなのだ。

すでに「デモ」という力が弱体化してしまった様に見える我々の世界でどこまで反権力の「バカ」を実行できるのであろうか。

「これでいいのだ。」

それが実現できるまで、『天才バカボン』は反権力としての「バカ」というヤットコを手に我々が更に失いつつある大切な物を訴え続けているかの様だ。

執筆:永田喜嗣

原作はバージニア・リー・バートンの古典的絵本。

僕はこの絵本を子供の頃に読んで涙した憶えがある。

もちろん、数十年を経ても僕はこの映画で絵本を思いだし惜しみな

どうして、僕たちは映画を観るのだろうか。そして涙するだろうか

それはきっと「みにくいアヒルの子」が絶えず白鳥にはなれないこ

僕たちはどんな排除される立場の人間にも映画の光と影の中に同化す

そして、絶えず、彼らが白鳥であって欲しいと願うのだ。

例え摩天楼の中にジャングルを恋しがって大猿が息絶えたても、塹

僕たちは小説や詩を支配できても映画を支配することは出来ない。

映画は映画が決めた時間で僕たちに休む間も与えずに光と影と音で

「みにくいアヒルの子」は白鳥じゃなかったのかと。

お前たちは白鳥の世界を見たいと望んでいるのだろうと。

考えよ、感じよと映画は僕たちをすっかり支配してシートに座らせ

「みにくいアヒルの子」はいつも白鳥にはなれないという現実を僕

映画は現実逃避なんかじゃない。

現実逃避しようとしている我々を現実に立ち戻らせるのだと思う。

「みにくいアヒルの子」が絶えず白鳥にはなれないことを知ってい

執筆:永田喜嗣

2012年のドイツのテレビ映画"ROMMEL"の日本リリース版DVD『ロンメル・第3帝国最後 の英雄』を観る。日本語字幕が付いているという点以外では映画自体は本編カットもされていない。ところがオリジナルの冒頭にあった哲学者ハンナ・アーレントの引 用が日本版ではカットされている。

"Wir sind auch fuer unseren Gehorsam verantwortlich“

(我々もまた服従にその責任を負うものである。)

この引用があろうとなかろうと一見、映画本編には何ら影響がない瑣末なことなのかもしれない。

しかし、映画の放映当時、ドイツの大手新聞ベルリナー・ツァイトゥングではこの引用について触れ、監督の意図とそこからこの映画を解き明かそうとする映画評が掲載されている。

仮に日本の映画評論家がこの映画を評論したとしても日本リリース版だけを見たのではこのアーレントの引用不在のまま語る訳になってしまう。

ユダヤ系のドイツ人哲学者アーレントとヒトラーに懐疑的であっりながら、ナチに従順であったナチのロンメルとの間を結ぶラインは完全に遮断されて評される ことになる。これではロンメルが最後まで総統に牙を剥けなかった彼なりの戦争とナチズムに対する責任についての議論が生まれては来ない。

これは本当に些細なことなのかもしれない。

しかし、この些細なことが映画作家の意図を見逃してしまうことになる。

何ゆえにリリースに携わったものはハンナ・アーレントの引用、しかも数秒のキャプションを無謀にもカットしてしまったのだろうか?

私は日本の映画という文化の取り扱いにおけるこうした無神経さを常々残念に思えてならない。

執筆:永田喜嗣

『全体主義の起源』でハンナ・アーレントは全体主義国家の全体支配の国家構造について「無構造性」と「二重 性」を指摘している。国家機構に常に重複した同じような組織が存在し、その組織は同じような目標や任務が与えられてある。組織は互いに監視しあい、競合 し、牽制し合う。この混沌とした状態が全体主義国家の指導者に対して決して反逆や反抗を起こさせない抑止力にもなる。

実際、ナチス・ドイツではこうした同 じ任務を背負った組織の乱立は随所で見られた。

こうした構造が視覚化された映像作品がないかと考えた。

恐らく、この作品が最もそれを活写しているだろう。

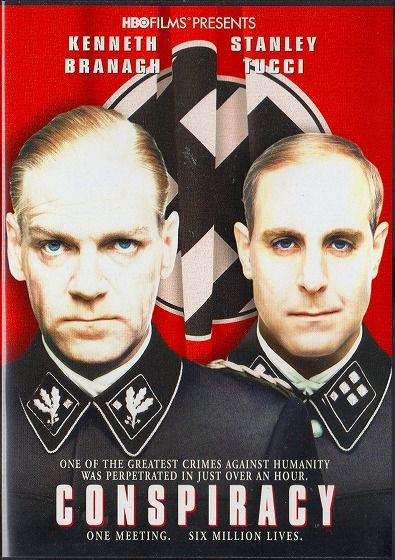

2003年BBC制作の米英合作映画、”Conpiracy”である。日本でも『謀議』のタイトルでDVDがリリースされている。

1 942年のナチによるユダヤ人問題の最終解決を決定したヴァンゼー会議を描いたもので、イメージとしては『12人の怒れる男』に近い。全編、会議だけの 映画でここにはSS、総統府、内務省、ゲシュタポ、内務省法学者、法務省、ポーランド総督府、東部占領区総督府、ボルマン派ナチ党幹部、ゲーリング派ナチ 党幹部などなど、ユダヤ人問題に携わる要人が集結し議論を進める。しかし、利害や考え方、政策が合わないまま葛藤を続ける。

ユダヤ人を殺戮という方法でなんとか纏めたいSSのハイドリヒとアイヒマンが反対者を脅迫や圧力、懐柔でなし崩しに決議へもってゆく様が見ものである。

ヒトラーに忠誠を誓うことに共通点を持ちながら、その利害や立場の違う人々が集まる空間は当に第三帝国の国家機構の縮図である。

ユダヤ人抹殺の「最終解決」が採択される。決議後の会議参加者が揃って「ハイル・ヒトラー!」と唱和して独裁者による全体主義支配の一つがここにまた完成する。

アーレントが指摘した全体主義国家の無構造性(それは主に第三帝国を指すのだが)は当にこの映画”Conpiracy”が描き出した世界そのものであると言えそうだ。

執筆:永田喜嗣

映画『アマデウス』。一般に言われるように天才対凡人という様な単純な図式では語れない。この映画の最も恐ろしいポイントは「神の喪失」だ。

冒頭でサリエリが面会し、告白する神父はサリエリに言う。「神の前には全ての人が平等です。」

これはキリスト教の理想であり基本的思想だ。

サリエリの告白を引き出すこの最初のセリフとラストのサリエリのセリフだけでこの映画の主題ははっきりしている。

それは神の喪失だ。

この映画の最後のセリフ、サリエリは言う「凡庸なるものよ、お前たちの罪を赦そう。」と。

サリエリは「神の前に全ての人が平等」ではないことを知っている。

彼はこの世界に神など存在しないことを知っている。

そのサリエリが存在しなかった神に成り代わり、凡庸なる者の罪を許そうというのである。

この映画の穏やかなな終わり方はキリスト教文明社会にとっては恐ろしい悲劇の幕切れである。絶望感に満ち溢れている。

エンドタイトル寸前に聞こえてくるアマデウスの高笑いは「神の前に全ての人が平等」という理想を漠然と信じていた人々が神など存在しないのだと気づいた後に止めを指す嘲笑にほかならない。

映画『アマデウス』は背徳的悲劇である。キリスト教文明社会の根幹を否定し、現実をざっくり割って見せつける残酷な結末を持った映画である。

天才対凡人・・・それがテーマだと見せかけながら、その奥に救いようのない絶望が隠されている。

映画『アマデウス』とはそういう映画なのである。

執筆:永田喜嗣