●かゆいとかいてしまうのはなぜ?

かゆみは、体を守る防衛反応の一つです。

皮膚に異物がくっつくと、かゆみとして感じ、違和感や異常が生じている部分を知らせてくれます。

「かいたり」「ひっかいたり」するのは、その異物を取り除こうとする行為といわれます。

※1940年代にシカゴ大学のステファン・ロスマン博士によって、「かゆみはひっかきたくなるような不快な感覚」と定義されました。

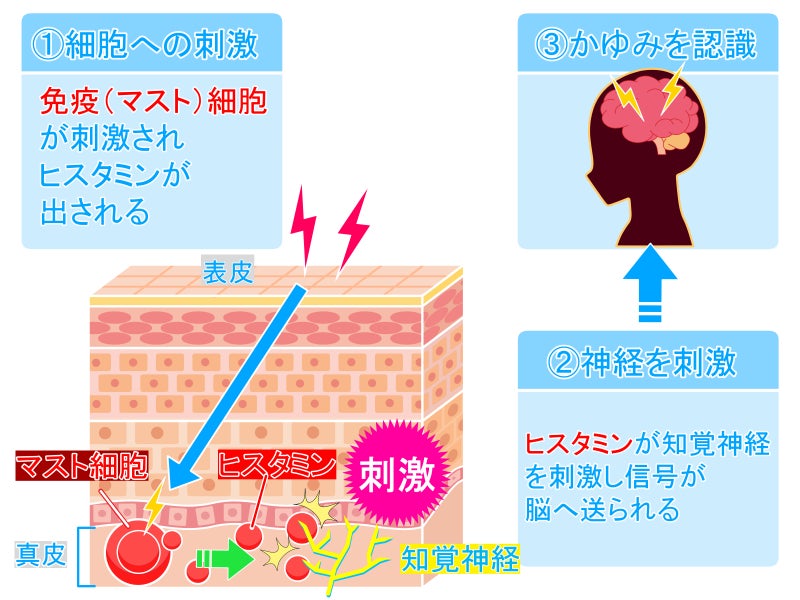

●かゆみの発生

皮膚が異物によって刺激を受けると、肥満細胞(マスト細胞)などから、かゆみを起こす物質(ヒスタミンなど)が放出されます。

この物質が、かゆみを伝える神経の末端にある受容体(レセプター)に結合すると、電気信号に変換されます。

電気信号を受け取った脳は、かゆみを認識します。

かゆみの刺激を受け取ったのは皮膚ですが、実際にかゆみを感じているのは脳ということになるのです(下図)。

アトピー性皮膚炎や老人性乾皮症などでは、知覚神経線維が表皮内へ入り込み、マスト細胞とともにその密度を増やしていることが分かっています。

下図のように、神経が表皮まで伸びてくると、小さな刺激にも過敏に反応して、かゆみを感じてしまうことになります。

これは、かくことで皮膚のバリア機能が壊れてしまうことが原因の一つといわれています。

●かゆみを起こす様々な原因

上記以外にも、入浴などで皮膚温が上昇したときには、神経が刺激を感じ易くなっています。

分泌された汗が角質層に拡がってじっとりした感じになると、表皮への汗による刺激がはじまります。

イライラするなどの情動による発汗も、かゆみ刺激の元になることが知られています。

就寝時には、大脳の活動レベルが下がっているため、かゆみ刺激を受け易くなります。

肌着を脱いだときには、毛根の毛包を取り巻く非常に敏感な神経が刺激されます。

“かく”という行為がかゆみを強める場合もあります。

かゆみの対策としては、

日常生活において上記のような刺激を少なくすることと、

皮膚の乾燥を防ぎ、バリア機能を補うスキンケアおよび、

栄養条件を整えることが大切です。

●バリア機能と栄養素

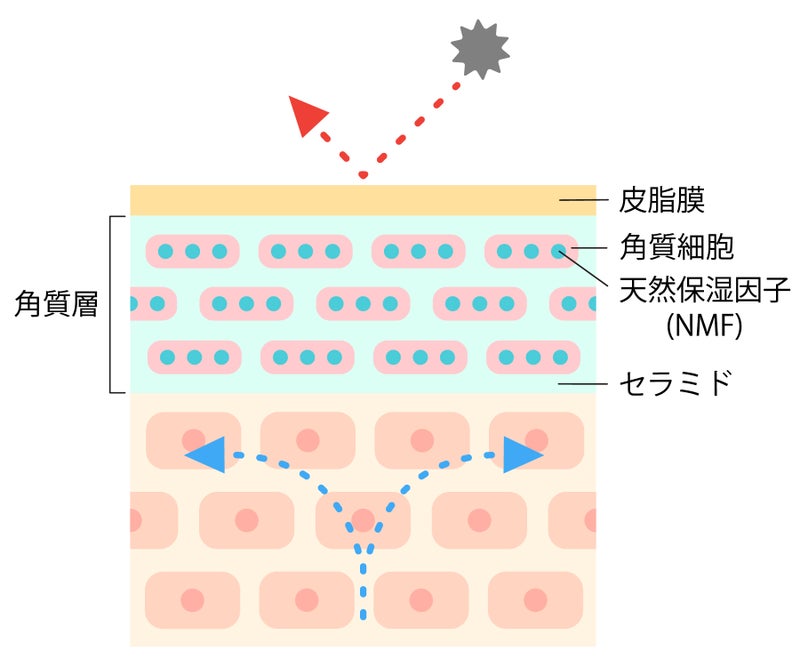

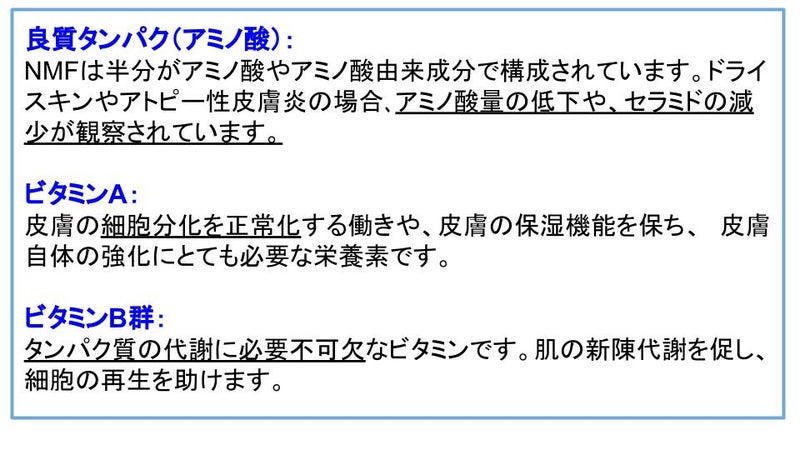

細胞間脂質を構成する「セラミド」や、潤いを保つ「NMF(天然保湿因子)」などの因子は、角化の過程で作られています。

そのため、皮膚の潤いが適度に保たれるためには、角化が正常に行われることが大切です。

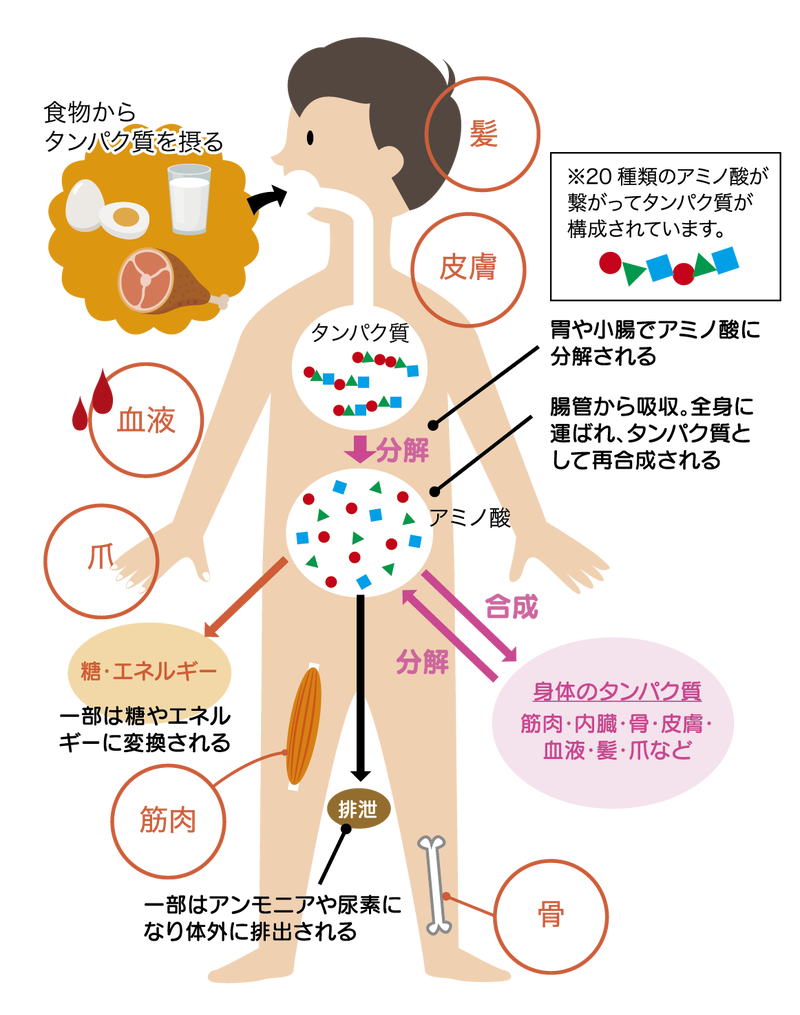

良質タンパク、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ミネラル(亜鉛、鉄、カルシウム、マグネシウム等)などの成分は、代謝機能を正常化していくために、必要不可欠なものですが、さらに、皮膚の材料としても重要です。

●これからの季節は乾燥に注意

私たちの生活には大気に適度の湿り気があることが必要条件ですが、皮膚の生理機能には特に重要です。

角質層は大気から水分を吸収して、それを保持します。皮膚の柔らかさや滑らかさは、それによって生まれています。

吸収された水分子は、角質細胞の層の間を埋めている細胞間脂質や天然保湿因子との結合水として留まります。

夏から秋になると気候の変化によって、皮膚が乾燥してかゆみの症状が出やすくなりますが、かく前に少し冷やすことでかゆみが治まることも多くあります。

これは、脳は同時にいろいろな刺激を受け取ると、優先順位をつけて情報を処理するためで、かゆみは温度覚よりも下位に位置しているのです。

冷やしてかゆみが治まったら保湿クリームやビタミンEオイルなどを塗布し、乾燥を防ぎましょう。

栄養素では、ビタミンC、ビオチン(ビタミンB群)、ポリフェノール、フラボノイドなどの抗ヒスタミン作用のある成分の摂取をお勧めします。

参考:「かゆみをなくすための正しい知識」(毎日新聞出版)