ナイアシンは、ビタミンB群の仲間で、糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変える際に必要とされます。

不足すると、皮膚炎や嘔吐、下痢、肝機能などに障害が起き易くなったり、だるい、疲れ易い、食欲不振などの症状を招くこともあります。

また、アルコールを分解・代謝する際には、ナイアシンを大量に消費するため、愛酒家の方は特に注意が必要です。

●ナイアシンやニコチン酸という呼び名があるのは?

ニコチン酸の発見は、19世紀後半まで遡ります。

タバコの成分として知られる「ニコチン」の酸化によってできる酸であるため、「ニコチン酸」と命名されましたが、特に関心が持たれた訳ではなく、多くの化学物質の一つに過ぎない存在でした。

20世紀初頭のアメリカ南部では、ペラグラが爆発的に発生していました。

当時、ペラグラは、トウモロコシを常食としている地域で多発し、皮膚や粘膜や神経などに障害が現れる疾患として、注視されていました。

この問題を解決するために本格的な研究が始まると、犬の黒舌病(ペラグラに類似)に、ニコチン酸が有効であることが明らかとなったり、ペラグラ患者を治癒させた成分としてニコチン酸アミドが単離されました。

このようにして、ニコチン酸およびニコチン酸アミドは、抗ペラグラ因子として、認識されていったいきさつがあります。

その後、ニコチン酸はニコチンと混同され易いとの理由から、 “ナイアシン”と呼ぶことがアメリカ食糧栄養委員会によって提唱され、1952年に正式承認されると、ナイアシンはニコチン酸と同義語として使用されるようになりました。

●Nicotinic acid(ニコチン酸)に、n(薬品名の接尾語)をプラス

⇒ 『Niacin』(ナイアシン)

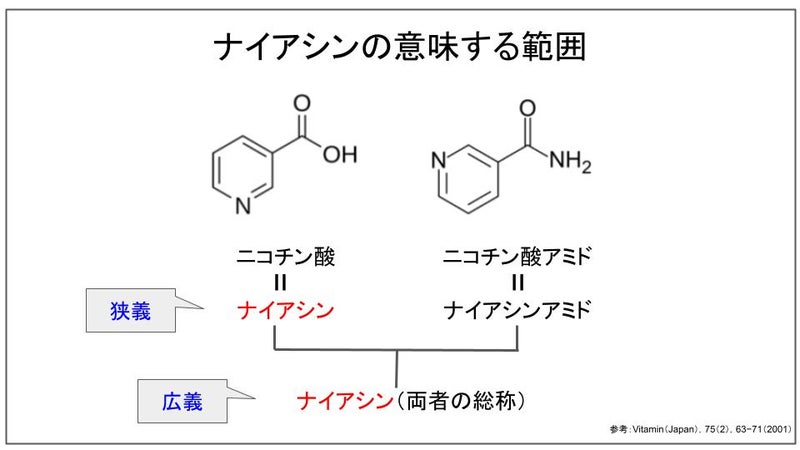

現在は、栄養学や生化学の分野で、ニコチン酸とニコチン酸アミドの総称として、ナイアシンと呼ぶことが多いのですが、意味する範囲が異なる場合もあります。

●ナイアシンは体内でも作られる?

私たちの体には、必須アミノ酸のトリプトファンからナイアシンを作る経路があります。

1mgのナイアシンを作るのに、60mgのトリプトファンが必要なので、60倍のトリプトファンがいる計算です。

また、この代謝にはビタミンB2とビタミンB6が関わっており、この2つのビタミンが不足すると、ナイアシン作りの反応が妨げられてしまいます。

一方で、トリプトファンは必須アミノ酸であるため、タンパク質を構成するアミノ酸として重要な役割を持っています。

必須アミノ酸が1種類でも不足すると、その分を他のアミノ酸で補うことはできず、アミノ酸の利用に支障をきたしてしまいます。

食品中のトリプトファンが、ナイアシン供給に回されると、体内のアミノ酸利用の点で不利を生じることになりかねません。

このような弊害を避けるためにも、食品からきちんとナイアシンを摂取するように心がけることが大事です。

ナイアシンの多い食品は、カツオ、落下生、マグロ、乾シイタケ、サバ、イワシ、鶏肉、豚肉などです。

特に、魚や肉などには、トリプトファンも豊富に含まれています。

これらの食材(動物性タンパク質)を遠ざけていては、ナイアシンの不足も起こり易くなるということを、知っておく必要があります。

●ナイアシンの体内での働きや作用は?

体内では、補酵素型のNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)および、NADP(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)に転換され、生体の重要な代謝の多くに関係する酵素の協同因子として機能しています。

体内に最も多く存在する協同因子といわれ、関係する酵素の数は約500種類にのぼります。

エネルギー物質ATPを作る代謝や、脂肪酸・ステロイドの合成、薬物代謝の他、遺伝情報の発現や細胞の分化に関わっています。

また、ナイアシンは、脳や脊髄の神経の正常な機能にも欠かせません。

精神状態を調節する作用を有することから、「神経ビタミン」とも呼ばれます。

以前は、ビタミンB3といわれていたビタミンであり、B群の中では大量に必要とされる栄養素です(「日本人の食事摂取基準」推奨量では、ビタミンB1の約10倍)。

精神的に不安定な状態が続き、胃腸が弱く、下痢や便秘を繰り返す場合には、ナイアシン欠乏、そして、良質タンパクの不足を疑ってみる必要があるかも知れません。

----------------------------------------

<参考資料>

・高タンパク健康法(阿部出版)

・Vitamin(Japan),75(2),63−71(2001)

・分子栄養学(建帛社)

・ストレスに負けない食べ物(研成社)