ここまで、岩槻城(岩付城)成田氏築城説について、以下の内容を紹介してきました。

- 人物比定や築城時期の比定が複数回見直されている(①と②参照)

- 一時は公的出版物や他の研究者の通史書に全面的に採用されたが、1.の変容と前後して、不採用や批判が生じるに至っている(③参照)

しかし、不採用や批判が出ようとも、同説に十分な蓋然性があるのであれば、問題はありません。

最後となる④では、現時点最終版の成田氏築城説の蓋然性について、整理します。

↓↓↓以下、「である調」に変わります↓↓↓

岩槻城 成田氏築城説の通説化とその課題④

「顕泰」を名乗った当主の存在

成田氏築城説の長所、それは「自耕斎詩軸并序」に現れる岩付城築城者「自耕斎」(法名は正等)の子「岩付左衛門丞顕泰」に比定される人物が、同氏の歴代当主に存在することである。

その人物こそ、『成田系図』や『龍淵寺年代記録』、そして『東路つと』に登場する「成田下総守顕泰」である。

この時代、「顕泰」という名を名乗ったことが確実な人物は、この成田顕泰以外に存在しない。

黒田(1994)が「『岩付左衛門丞顕泰』はすなわち成田顕泰であり」と述べ、この一文を以て、「岩付左衛門丞顕泰」=成田顕泰と断定したのも、故なきことではないと言える。

「顕」が示唆する山内上杉氏との関わり

また「顕」の字が、山内上杉顕定が配下に偏諱した事例があることも、岩付顕泰=成田顕泰説と整合的である。

岩付顕泰を、扇谷上杉氏方の太田氏に比定する場合、山内上杉氏と敵対する太田氏が「顕」の偏諱を受けたとは考えにくい。更には、自身の父を顕彰する漢詩文において、殊更に「顕」の字を取り上げることも理解し難い。

この点、成田顕泰であれば、山内上杉氏と古河公方に両属していたことが指摘されており(黒田(2012))、問題は生じない。

まとめれば、

- 岩付城の築城者論における根本史料「自耕斎詩軸并序」の作成の依頼主と考えられる人物と、同じ名を名乗った当主が存在すること、

- その名に含まれる「顕」の字が、成田氏の政治的位置とも整合すること、

の二点が、成田氏築城説の根拠だと総括することができる。

特に上記の一点目は、太田氏築城説や渋江氏築城説には無い要素である。成田氏築城説が他説に対して圧倒的な優位性を示す点と言えるであろう。

自耕斎詩軸以外に支持史料が無い

しかし、信頼度の高い史料である「自耕斎詩軸并序」を根拠とする成田氏築城説であるが、実は同史料以外には支持材料が存在しない。

これは、黒田(2012)の「成田正等」の項を読めば明らかである。

黒田氏は、「自耕斎詩軸并序」を根拠として、岩付城築城者「自耕斎」(法名は正等)を成田氏に比定し、「成田正等」と呼ぶ。そして黒田(2012)において、「成田正等」を歴代成田氏の系譜に位置付けることに取り組む。

ところがその結果として導き出されたのは、成田氏の系譜史料には「成田正等」に該当する当主がいない、という結論だった。成田氏側の史料・伝承には、「成田正等」の実在を裏付ける材料は、存在しなかったのである。

忍から岩付、そして忍に戻る大事業はあったか

黒田(2012)は、自耕斎(正等)の子である「岩付左衛門丞顕泰」に比定した「成田顕泰」についても、「岩付左衛門丞顕泰」に通じる事績を見出せていない。

成田氏築城説を是とすると、“成田顕泰は、自耕斎詩軸が書かれた明応六年時点では岩付城主であったが、『東路のつと』に登場する永正年間には忍城に帰還していた”との想定を置かざるを得なくなる。

そもそも忍城と岩付城は、30キロメートルほど離れている。しかも岩付城は、後世、成田氏が治めた忍周辺の支配域の外側に立地する。

現役の当主が、本来の居城である忍城を留守にして、亡き父が築いた領外の遠い岩付城で数年間を過ごし、そして再び忍城に戻る。

これが本当にあったことであれば、忍城周辺の領地の統治はどうなっていたのか。

忍城には一族か家臣の有力者が代官として入ったのだろうか。

また、当主顕泰一人が岩付城に赴く訳にはいかない。有力家臣らも、一部は当主に従って岩付に移動したと考えられる。彼らもまた、忍に残る者と岩付に向かう者で、手分けすることになったのではないか。

言うまでもなく、これは一大事業である。

顕泰は、遠く離れた岩付から忍の領地を治められたか。仮に顕泰やその家臣りが、忍領の残留組に大きな権限を与えたならば(そうせざるを得なかったのではないか)、今度は数年後に帰還した際に、その権限の取り上げが順当に進んだだろうか。

当主の遠地への本拠替えは、行きにおいて、帰りにおいて、大きな混乱を家中・配下にもたらしたことであろう。

ところが、それほどの大事業であった(ことになる)にもかかわらず、その記録、伝承は全く残されていない。

成田氏には、菩提寺に残る『龍淵寺年代記』と『成田系図』や、後世に書かれた『成田記』等の系譜史料が存在するが、これらには、当主自らが一時岩付を本拠とし、その後忍に帰還した大事業の痕跡すら見いだせないのである。

成田氏築城説は、岩付顕泰=成田顕泰の想定を基点として展開された説であるが、このようにスタート地点の想定を支持する史料がなく、その議論はスタートの想定の敷衍解釈に留まる。

先に紹介した梅沢(2018)の指摘、「黒田氏が根拠とした『[岩付左衛門丞顕泰]はすなわち成田顕泰』との比定は短絡的であり、根拠が示されていない。この前提が無ければその後の展開も全くなくなってしまう」は、まさに正鵠をを射たものと言えるのではないか。

少なくとも、同説が「支持的な史料が一つしこい」という脆弱性を孕んでいることは、認めざるを得ないのであろう。

自耕斎詩軸并序との不整合

しかも、成田氏築城説は、ほぼ唯一の支持材料である自耕斎詩軸并序とも整合しない点が多い。

以下、詳述したい。

不整合①正等の岩付築城と隠居の時系列

成田氏築城説と自耕斎詩軸并序との不整合として、最初に指摘したいのは、自耕斎(正等)による岩付城築城と隠居の時系列の問題である。

人物比定と築城時期比定の見直しによって、「成田正等」が、岩付城を築城したのは、延徳二年(1490)から明応三年(1494)とされたことは、たびたび紹介した通り。

また「成田正等」は、自耕斎詩軸并序が書かれた明応六年(1497)に故人であったことは、この漢詩文に記されている。

ならば岩付城の築城は、最大に見積もっても死没の三年~七年前のことだったことになる。

また黒田(2012)は、一次史料(鑁阿寺文書)に基づき、明応二年(1493)の時点で、成田顕泰が家督を継いで「新左衛門尉」と呼ばれていることを指摘する。「新左衛門尉」との呼び方は、この時点で成田顕泰が家督を継いでからまだ間もなかったことを窺わせる。

これらを総合すれば、「成田正等」は、

- 延徳二年(1490)から明応三年(1494)の間に岩付に居を移して岩付城を築城した、

- 築城の前後に、顕泰に家督を譲り、少なくとも明応二年(1493)には顕泰が成田氏当主となっていた、

- 明応六年(1497)以前に死去した

という人生最後期を送ったことになる。

成田氏築城説の論理的帰結としてのこの「成田正等」の人物像は、果たして自耕斎詩軸并序の自耕斎(正等)のそれと合致するだろうか。

小宮勝男氏が2012年に刊行した『岩槻城は誰が築いたか』が指摘したように、自耕斎詩軸并序は自耕斎(正等)を、岩付築城等の活躍の後、程よい頃合いに隠居した人物として描いている。(収取功名退者天之道也、一家機軸、百畝郷田、付之於苗裔顕泰也)。

そして、その隠居後の自耕斎の日々を、詩文の冒頭で「疇昔、耕田之絵、置之左右、念農之歌、置之坐側、是無往而不在農也」と叙述する。この「疇昔」とは、“昔のある日”という意味である。

成田氏築城説の想定、すなわち、“「成田正等」が家督を譲って隠居できた期間は、明応二年の少し前から明応六年までの数年間であり、自耕斎詩軸并序が書かれる数年前のことであった”、との想定は、自耕斎詩軸并序の記載と整合するだろうか。

むろん、漢詩文が芸術作品であり、事実と異なる情景が描かれることは否定できない。しかし、筆者にはあまりにも実態と解離した記載に思える。

隠居後の日々がわずか数年しかなかった人物の引退を“程よい頃合いに隠居した”(収取功名退者天之道也)と書くだろうか。また、わずか数年前の出来事を“昔のある日”(疇昔)と書くだろうか。

自耕斎詩軸并序の記載に合うのは、引退後も長く生きた人物であろう。隠居後も長く生きたのでなければ、程よい頃に隠居したとは書かれまい。また、隠居生活の日々を昔のある日と書かれることは無いのではないか。

黒田氏もこの問題を認識していたらしく、黒田(2012)では、「正等の築城は隠居後のこととみるのが、現段階では最も可能性が高いと考えられる」と述べている。

自耕斎(正等)が早めに隠居し、長い隠居生活を送った後、最晩年に岩付築城事業を行ったとの想定を取ることで、上記の齟齬を回避しようとしたのかもしれない。

しかし、 この想定にも問題がある。自耕斎詩軸并序の素直な読みと矛盾を生じる。

仮に自耕斎(正等)が、隠居後に再び岩付築城という大事業を成したのであれば、「自耕斎詩軸并序」はそれを称賛しておかしくない。

自耕斎詩軸并序の主題は、父・自耕斎から子・顕泰への岩付城の継承の物語である。その岩付城が、父が隠居後に我が身に鞭打って指揮して築いた城であれば、それは同城築城に関わる重要な物語としてなったことであろう。

しかし、自耕斎詩軸并序にそのような記載は無く、自耕斎(正等)の隠居生活は、ひたすらに仏道修行と周囲への悟りの伝授に明け暮れたものであったことが示唆されているのだ。

(詳細は、拙著『玉隠と岩付城築城者の謎』第2章参照)

岩付城を築いたのは隠居前のはるか昔。自耕斎(正等)は隠居後も長く生きたから、隠居の日々も今となっては昔のこと。

自耕斎詩軸并序の自然な読みと整合する自耕斎(正等)の人物像を、成田氏築城説は示すことができない。これは同説の大きな課題と言えよう。

不整合②「成田正等」は月江正文に会えたか

2つ目の不整合は、黒田氏が想定する「成田正等」が、「月江正文」との接点を持てそうにないことである。

(なおこの議論は、小宮(2012)が初めて行ったものである。ただし小宮氏の検討は、1994年時点の成田氏築城説を題材としており、その後の2012年・2013年の同説の見直しは考慮されていない。以下の検討は、2013年以降の最新の成田氏築城説に対し、筆者が改めて小宮氏のアプローチを適用したものである。)

自耕斎詩軸并序には、「平生参洞下明識月江老、聞新豊之唱、有所得乎、洒々楽々」とある。自耕斎(正等)が曹洞宗(洞)の高僧である月江正文(月江老)のもとを、日常的に訪ねていた(平生参)ことが記されているのである。

月江正文が、どのような地理的空間と時間軸を生きた僧侶であったかは、『本朝高僧伝』から探ることができる。

『本朝高僧伝』によれば、月江正文は、

- 尾張国で無極和尚の下で修行し、

- 總持寺(能登国)で悟りを開き(出世總持)、

- 最乗寺(相模国か)で法を開き(開法最乗)、

- 尾張国の楞厳寺と武蔵国の普門院を開山し第一世の住持となり(開尾之楞厳武之普門爲第一世)、

- 長尾景仲が開基した上野国白井の雙林寺で第一世となった弟子・一州伊公によって、同寺の開山の祖とされ(長尾左金吾俊叟居士建雙林寺於上州白井招高弟一州伊公以爲住持伊公迎文爲開山始祖)、

- 最後は、尾張国の楞厳寺で、寛正三年正月二十二日に亡くなった(楞厳寺以寛正三年正月二十二日無病而逝)

とされている。

とりわけ、武蔵国の普門院との縁は深かったらしく、同院には「月江正文和尚頂相」や正文の木像が残され、また多くの逸話が伝承されている。近代の編纂史料『仏教信仰実話全集第九巻』には、正文が大宮氷川神社に近い普門院を気に入り、長く滞在したとの記載もある。

『本朝高僧伝』において月江正文と縁があるとして挙げられる寺院の中に、成田氏の忍領内のものは見られない。

しかも、月江正文が没したとされる寛正三年(1462)時点では、まだ成田氏は忍城(現・行田市)を攻略しておらず、現・熊谷市の成田郷のみを治める小規模領主に過ぎなかったと考えられている(黒田(2012))。

このような状況の成田氏が、領外の月江正文ゆかりの寺院、例えば普門院に「平生参」することができたであろうか。

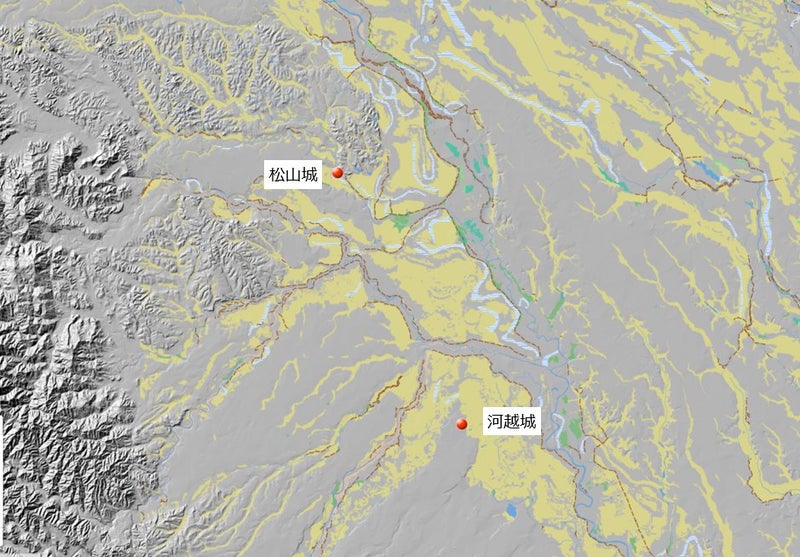

読者諸賢には、ぜひこのことを、以下に示す普門院と忍城の位置関係を踏まえてお考えいただきたい。

図:岩付城と普門院の位置関係

しかも、黒田(2012)は、「成田正等」の父の生年を応永三十年(1423)とする。

「成田正等」が早めに生まれた嫡子だとしても、月江正文の没年である寛正三年(1462)には、二十歳そこそこである。40歳前後の父はまだ現役であり、「成田正等」は家督を継ぐ前の存在であったと想定される。

このような立場の人間が、領外の寺院にいる僧侶を日々訪ねる状況は、考えにくい。

むろん、『本朝高僧伝』は所詮は後世編纂の二次史料である。ここから漏れた月江正文ゆかりの寺院が成田郷に存在し、ここで「成田正等」が月江正文に会えた可能性は否定できない

現に、成田氏の菩提寺である成田郷の龍淵寺は、曹洞宗の寺院なのだ。

ところが、龍淵寺を開山した僧侶は「和庵清順」であり(新編武蔵風土記稿)、月江正文とは法系が異なる。加えて、和庵清順の没年は寛正五年(1465)と伝えられており、月江正文とは同世代の僧侶であった。

菩提寺の開山僧と、あえて同宗派の別の僧に深く帰依したことがあった可能性は、むろん否定はできない。しかし、それを殊更に漢詩文で描き出させたことになることも併せて考えれば、相当に奇妙な状況と言えるであろう。

「成田正等」は、こうした奇妙な想定を置かなければ、月江正文に会うことができない。

むしろ筆者は問いたい。月江正文に帰依した「成田正等」なる人物は、本当にいたのだろうか。

不整合③成田正等と顕泰の年齢差

最後の不整合は、 “成田正等”とその養嗣子である顕泰との年齢差である。

先に紹介した通り、黒田(2012)は成田氏の系図において、従来父子関係とされていた「顕泰」と「親泰」の間に新たに「正等」を新挿入した。「顕泰」は「正等」の父、「親泰」は「正等」の子、すなわち「岩付左衛門丞顕泰」とされたのである。

この系譜の変更は、新たに挿入した「正等」と「親泰」(実際の顕泰)の年齢差について、「それほど変わらなかった可能性も想定される」(黒田(2012))との状況をもたらすことになった。

この“年齢差があまりない父子関係”について、黒田(2012)は、実際の「顕泰」が足利長尾氏からの養子であることが「長林寺長尾系図」(『足利市史』)から確かめられることを受け、養父と養子の関係であるため問題無しとした。そして、年の差がない正等・顕泰の「父子」関係は、「極めて政治性の高い」(黒田(2012))養子縁組によるものとの想定も導入されたのであった。

ところが、ここで問題が生じる。

自耕斎詩軸并序は、父正等と子顕泰の関係をある段では「父子」としつつ、他の段では「苗裔」と表現しているが、「苗裔」とは末裔のことなのである。

顕泰が、自耕斎(正等)の「子」であり「末裔」でもあると表現されたことの不自然。岩付城の築城者を論じる者は、この不自然を説明しなければならない。

拙著の仮説はこの説明が可能である。 (詳細は『玉隠と岩付城築城者の謎』第四章をご参照いただきたい。)

しかし、年齢差があまり無い「成田正等」と成田顕泰の養父養子関係を前提とする、2012年以降の成田氏築城説は、どう説明するのだろうか。

この点についても、残念ながら黒田氏は、何ら説明を行っていない。

「成田正等」は本当にいたのか

本稿における成田氏築城説の課題に対する指摘は、以上である。

総括すれば、成田氏築城説には、

- 提唱当初から築城時期の比定に課題があり、

- 後に「成田正等」の人物比定を変更することでこの課題は克服されたが、翌年には築城時期を見直すといった検証の不十分性をうかがわれる顛末があり、

- 「成田正等」の人物比定の変更(系図から漏れた当主との位置付け)は、すなわち「成田正等」の痕跡を成田氏の系譜史料に見いだせなかったことを意味し、

- 「成田正等」と子の顕泰が本拠の移転と帰還という大事業を行ったことになるのに、成田氏側の史料・伝承に一切その痕跡がなく、

- ここ数年は、他の研究者らが積極的に採用する事例は見られなくなっており、

- 唯一の根拠とした自耕斎詩軸并序とも不整合が存在する、

といった課題が指摘されたことになる。

「顕泰」を名乗った当主が確実に存在した成田氏は、確かに自耕斎(正等)や岩付左衛門丞顕泰を輩出した可能性のある一族である。その意味で、同説には他説には無い蓋然性が認められる。

しかし、これほど多くの課題を抱えている以上、“疑いなき史実”や“揺るがない定説”と位置付けることはできないであろう。他説と併記され、相互の優劣を検討されるべき有力説の一つ、と位置付けられるべきではないだろうか。

この20年間、黒田基樹氏によって実在が揺るがないとして扱われてきた「成田正等」であるが、今一度検討すべき時期にきているのではないか。

岩槻城(岩付城)成田氏築城説は正しいのか。そして、「成田正等」は本当に実在したのか。と。