【特集 短歌が語る敗戦終戦 昭和二〇年代の歌集を読む】

空穂の敗北感 窪田空穂『冬木原』 柳宣宏

【連載】

戦争と歌人たち㉛ 篠弘

鉄幹・晶子とその時代⑧ 加藤孝男

【作品7首】

蜥蜴 市川正子

七月集~作品Ⅲ

髪洗い化粧落しし無防備を鏡に見つむ他人見るがに 菊池和子

終のえさ常と変らず食みて発つ黒艶めける牛を哀しむ 里見絹枝

ほろほろと君のわるぐちひとりごち磨けり茶色の重き革靴 浅井美也子

八センチも身長ちぢむにていねいに年齢のみは増えてゆくなり 牧野和枝

濃き淡きみどりの中を登りきて若葉の海に吾は溺るる 門間徹子

天国の門はここよと母言いて老人ホームで暮らし始めし 諸見武彦

曲りたるバネ指そつと解きほぐし花冷えの畑に菜の花を摘む 酒井つた子

発熱の見知らぬからだ細胞がざらつき俺は眠れずにいる 高木啓

花冷えの鵜舟工房鉋ひく男の汗がにじむ半纏 大橋龍有

願(がん)かけてやめてと言ひて生き延びぬころり観音に詫びつつ生きる 齋藤美枝

敵ながら東京ドームで牙を剥く藤波投手にぐっと来ました 上根美也子

声あげて笑いしことに驚けり一人の部屋にわれの声する 服部智

太陽の芯を突くごとひろげたる日傘の影に入りくる蜂も 前田ふみ乃

取り入れた洗濯物にもぐり込み八分音符で床打つうさぎ 杉本聡子

毎日がプールに通う夏だった題名だけが残る藁半紙 広沢流

お互ひの老親のこと語りつつ梅のあはひの青空仰ぐ 青木春枝

拾ひけるユリの木の花手に重し一花(いっか)にひと匙の蜜をふふめる 庄野史子

岩の間の冷たき清水くみて飲むわが愛し子の面輪かがやく 関 まち子

氏神は鎮座まします線量の未だ下がらぬ檜葉の林に 鈴木美佐子

春浅き日射しを恋いて出で来しに虹色蜥蜴の尾は既に無し 藤本美穂子

菜園に疲れし後は書斎へと書斎に倦(う)めば菜園に出る 佐々木剛輔

つぼすみれあるかなきかの風に揺れ思い出したくない人のよう 宇佐美玲子

山椒の佃煮酒の肴とし好みし人のおほかたは亡し 上野幸子

太陽が西から昇る地のあるとよくよく聞けば金星の話 相原ひろ子

草を引く手元に飛び出し驚けり蛙は吾にわれはかえるに 大山祐子

連翹を鵯が群れなし啄めばやはり今年もまぼろしの花 飯田世津子

髭剃らずそそけ立つ髪撫でもせず汝が入院に怠惰なる日々 井上勝朗

廃屋となりて久しき向ひ家の取りこわされて空明るめり 神山昌子

白鳥とたわむるる老い楽しげに靴をかまれて嬉しげに見ゆ 大賀静子

早朝の杉の林のしずもりて忘れてをりしひとつを想ふ 松本ミエ

遠き日に日記を燃やしたる里の庭にことしの桜咲き初む 西川直子

単純な一本の管辿り行きやがて開ける胃壁に夕焼け 矢澤保

松一本伐ってもらいぬ切株にローソク供えお経をあげる 田上郁子

印度洋モーリシャス島いまもつてドードーの骨捜すひとをり 前田紀子

マチエール

映画にも行っていないな 子を連れてゾウの足裏トラの腹見ゆ 大谷宥秀

朝が来てまだ生きていたらまた会おう今日という日に毛布をかける 小原和

「お前にはロックがない」と泣き上戸だった上司の背中をさする 伊藤いずみ

報告と報告書の事実がなんか違う蛍光灯の色の具合かな 荒川梢

たらちねが出でしのちのふろ湯が少なし今日は三合飲むかもしれず 加藤陽平

かなしいがくやしいになる感情の一間続きに春風通す 北山あさひ

眠る子の耳が赤くてはつなつは遥かなものをしみ込ませゆく 木部海帆

じゃがりこに恨みは無いが噛み砕くほどに薄れる怒りよ さらば 倉田政美

ロビンソン聞きつつ滂沱の洟水を垂らして泣きぬ飲み屋のトイレ 小島一記

わが字よりわが肢体さきに知りし君へ青という字を記して見せん 小瀬川喜井

逃げることはいつでも出来たあの春のフェンスに絡む木香薔薇よ 後藤由紀恵

校庭に子ら集散しちりのごととどまらざれば美しく見ゆ 佐藤香保理

逢ひたさを磨くやうなる雨であるCD返しに行く裏路地は 染野太朗

水銀を振り下ぐるちからいまわれになければ三十八度をしまふ 田口綾子

砂丘くずれ私の胸もむずれゆくようやく終わるひとつの恋に 立花開

しつけ糸瀑布さながら吊るされてうさぎのようでたまに撫でにき 富田睦子

芯のないものほどむやみに熱くって汁に浮く麩を冷ましつつ食う 宮田知子

わあ黒い犬と思って喜んで見ればうつぶせ寝の一歳児 山川藍

こちら側のドアが開くたび戸袋に入って行くわ石原さとみ 米倉歩

まひる野集

金額にえらびし奥歯この歯もて本人確認さるる日もあらん 広坂早苗

はじめての掃除機ルンバの働きを見下しながらつきて従う 市川正子

こゑもなく狩られしひばり狩りし鳶四月の空は青く澄むなり 小野昌子

ほしいまま張る枝(え)に盛る梅の花ひと住まぬ庭の荒び始まる 寺田陽子

揉洗ふハンカチーフを椅子に干す旅ゆくやうな夜の入り口 竹谷ひろこ

血を持たぬものみな優しスカンポの先に触れつつ畦道をゆく 滝田倫子

枯れ来たる菊を捨てむとわが言へばそれは私と明るき声す 升田隆雄

古里にファイルされたる思い出をたぐりよせつつ姉の家出づ 齋川陽子

日当りも水捌けもよき庭先にゆすらうめの場所定まりたりき 斎藤貴美子

亡き義兄(あに)の祭壇かざりしスターチス乾燥草花に今宵は偲ぶ 岡本弘子

歩くたび烏柄杓(からすびしゃく)が増えてゐるやうな気がする夕暮れの坂 麻生由美

桃色のスコップに掘る春の土最晩年までまだたんとある 久我久美子

されこうべ数多降りおる幻(かげ)見えて生き急ぐがに桜花散りゆく 高橋啓介

幼児が高く差し出すてのひらを握りしむれば抱き上ぐるのみ 柴田仁美

ホームにて列車待ちつつ四季ごとの作物を見しは幻なるや 中道善幸

目見えしは二十六年も昔なり互みに若く写真(うつしえ)に笑む 小栗三江子

雑踏がふたつにわれて目の前に募金を募る人あらわるる 岡部克彦

真夏日の光を浴びて立ち泳ぎするがに咲ける池の睡蓮 吾孫子隆

ヴォーリズの通り淋しく横殴りの雨に傾く教会のあり 加藤孝男

作品Ⅰ

まだ整はずまだ整はずとささやけるさくらの下に思惟の断たるる 橋本喜典

会終へて仰ぐひととき日の伸びてくる夕茜雲を崩せり 篠 弘

いろり火を囲みて雨の上がる待つ前歯の欠けたイ族の男と 小林峯夫

さわさわとしだの葉群れの風に揺れ花なきものは常に静けし 大下一真

父祖の地をニャンゴマコゲロ村にもつ大統領は来るヒロシマに 島田修三

しくじりし会議を終へて乗る電車「うしろ五両は切り離します」 柳 宣弘

"読む会”にわが淋しむは創刊の仲間は去りて概ね罷りき 横山三樹

鍵穴に差されたるまま一夜過ぐここかそこかと捜しゐし鍵 井野佐登

郡山に来ればうすかはまんぢゆうと歌の二十首下げて帰るも 中根誠

小手毬の風に揺らぎて干し物をなしゐる妻の手に重なれり 柴田典昭

つぶつぶと瓦の屋根にムクドリの群れてとり憑くごとき家あり 今井恵子

八十年生きて何した 真夜中に覚めて自問して睡眠剤飲む 嘉戸明

この草はチカラシバとぞ名付けたる愉悦あるべし力ある草 松浦ヤス子

夫亡くて十度の春や永らへてひとり林檎の花陰に佇つ 荒井雪子

ふるさとの道に郭公の声あふれわがやわらかき耳とりもどす 中里茉莉子

わが飲めるリウマチ薬のプログラフ筑波山麓の土より成りし 高島光

鸚鵡カフェの灯りが路地にせりだして客の居らねば鳥の寛ぐ 亞川マス子

ゆきずりの白たんぽぽの冠毛を執念くこわせり杖の先にて 曽我玲子

野仏のまわりの苔を青あおと蘇らせて雨上がりたり 渡辺美恵子

哀しみのきはみの色と独り言(ご)ち野の果てに立つ虹をみてゐる 橋本忠

友よりのメールの文字の誤変換このごろ多しさびしく笑ひぬ 軍司良一

サングラスかければわたしでないわたしたそがれ色の世界にまばたく 飛田正子

昼すぎて立つ陽炎にゆらゆらと遠野ゆく汽車燃えはじめたり 大林明彦

おめでとうございます。

ありがとうございます。

まひる野は4月で創刊70周年を迎えました。

7月号は記念号になります。

通常おおよそ100ページ、5ミリ程度の「まひる野」誌ですが、記念号は

3倍くらいあります。ほぼ鈍器サイズ。

半年以上前からひそかに原稿依頼が飛び交っておりまして、着々と準備が進められておりました。

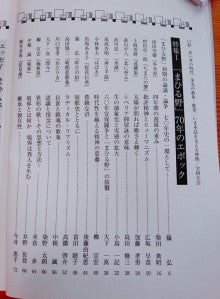

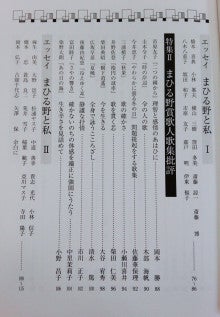

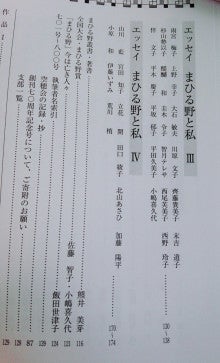

目次をお見せします。

記念号は500号600号とか、50周年60周年とかの区切りで作られておりますが、

700号の時には窪田章一郎追悼特別号と60周年記念号と比較的近くに続いて特別号が組まれていたため特別号を組むことはなく、今回は10年ぶりの特別号です。

恒例の「まひる野と私」のⅣは、相対的に若い世代が書きますが、

この時代に短歌などというマイナーで評価の薄い文学に惹かれ、

そんな短歌と自分を憎みつつ、しかしどうしても離れられない若い世代の煩悶する姿に心打たれます。

メインの特集は、まひる野の歌人の歌集の再評価ですが、「まひる野と私Ⅳ」もぜひお目通しください。

あと、口絵に写真がたくさん載っていてとても楽しいです。

とくに窪田家でのスナップ写真で章一郎さんと奥様があとから慌ててひょいっと加わった感じがなんともほのぼのして、ニヤニヤしてしまいます。

既に71年目のまひる野が始まっています。

短歌の全国公募展「第7回中城ふみ子賞」にまひる野所属の田村ふみ乃さんが選ばれました!

田村ふみ乃は筆名で、まひる野誌には別のお名前で出詠されています。

田村さんの作品「ティーバッグの雨」50首は働く女性の哀歓をうたい、選者からは「女性としての揺らぎを硬軟の表現で書き分ける力がある」などと評価されました。

おめでとうございます!

【巻頭作品31首】

神々の日々 島田修三

【大特集 30年目のサラダ記念日】

論考 選考委員として当時と現在

サラダ記念日はどう現れ、どう読まれ、どう評価されたのか 篠弘

【書評】

吉田隼人歌集『忘却のための試論』評 染野太朗

※広坂早苗歌集『未明の窓』評を鈴木竹志さんにお書きいただいています。

【連載】

歌のある生活⑫ 島田修三

てのひらの街⑲ 小島一記