書く姿勢・持ち方チャンネルを開設しました。

インターネットで、鉛筆の持ち方や書く姿勢の検索していると、私の知らなかった情報が得られることがあります。

「正しい鉛筆の持ち方は、動的3指握りです。」と書かれていました。

「動的3指握り」という言葉は、書写・書道では使わない言葉です。

どんな分野で使われている言葉なのだろう。なかなか分からなかったのですが、

「手の発達機能障害 R.P.ERHARDT著 紀伊克昌訳 1988」(医歯薬出版株式会社)で使われている用語だということが分かりました。少し値の張る本でしたが購入しようと書店で調べてもらうと絶版になっていることが分かりました。古本で見つけたのですが、さらに高い値段がついていました。

家の近くの図書館で尋ねてみると、他県の図書館の書庫にあるというので取り寄せてもらいました。全国の図書館の本が読めるのに驚きました。

著者のエルハートは、まず小児科領域に興味をもち、その後関心は発達障害特に脳性麻痺へと移り、やがて手の把握に関することに集約してきたと述べています。

訳者は、本書を脳性麻痺療育に携わっている人ばかりでなく、手の機能を追求している人、人間の発達を追及している人、障害の治療ににあたっている人、手を研究テーマにしているあらゆる分野の人たちへ、魅惑的な内容に満ちた科学読み物として推奨すると書いています。

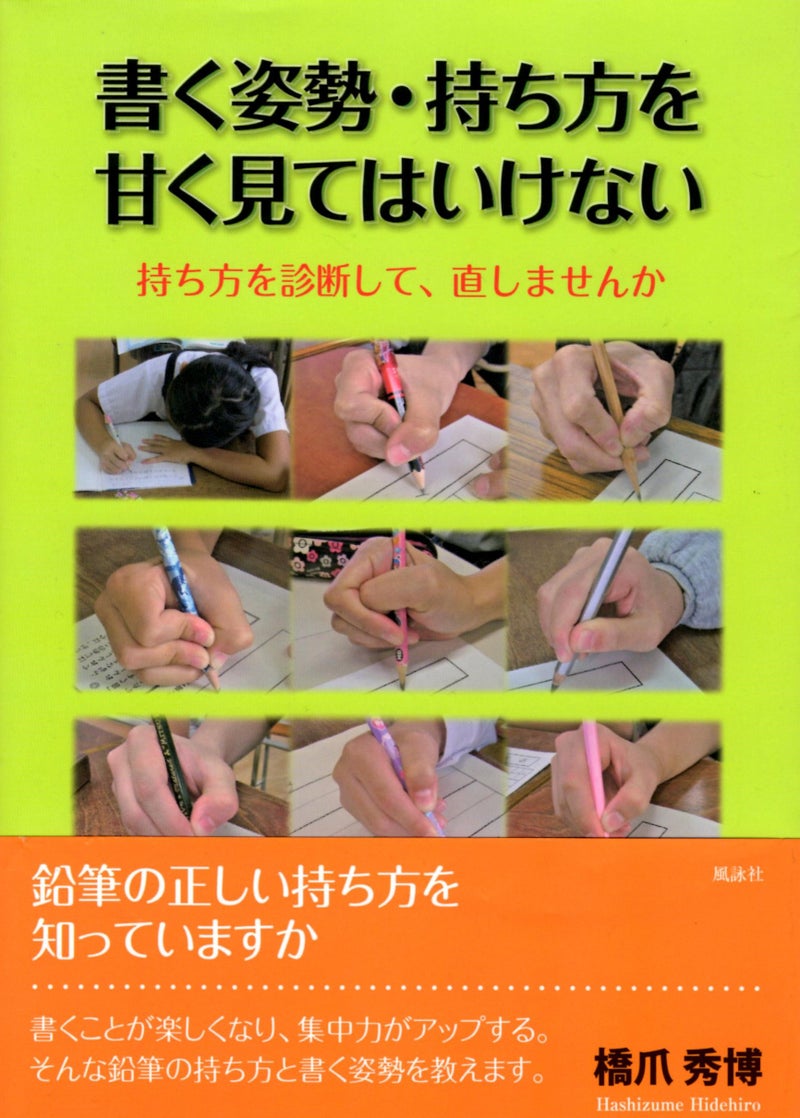

「書く姿勢・持ち方を甘く見てはいけない」(風詠社)より

アメリカの作業療法士エルハートは、乳幼児の筆記具把持について、4段階を設定しました(1982)。筆記具の把持や操作の発達は、尺側(小指側)から撓側(とうそく 親指側)へ進む原則を示しています。

ヒトの持つ機能は全員が同じように得られるものではなく、個人の習熟で完成される機能もあります。撓側3指で「つまむ」の微細で成熟した機能は、訓練や努力で獲得されます。自然な発達では、不十分です。

(資料;「書く姿勢・持ち方を甘く見てはいけない 診断して直しませんか」(風詠社)より)

この私が集めた1594人のデーターからも、鉛筆の持ち方は大人になったら上手になるのではないことがお分かりいただけると思います。

箸の持ち方と同じように、高度な技術が必要な鉛筆の持ち方も、個人の訓練や努力で獲得されます。

「動的3指握り」に話を戻しますが、この持ち方はA型:正しい持ち方ではなく、C型:くしだんご持ちだということに気づかれたでしょうか。正しい鉛筆の持ち方を身に付けるには、さらに学習が必要です。

もっと詳しく知りたい人は、

鉛筆の持ち方指導のバイブル

「書く姿勢・持ち方を甘く見てはいけない 診断して直しませんか」

(風詠社)

を手に取ってご覧ください。