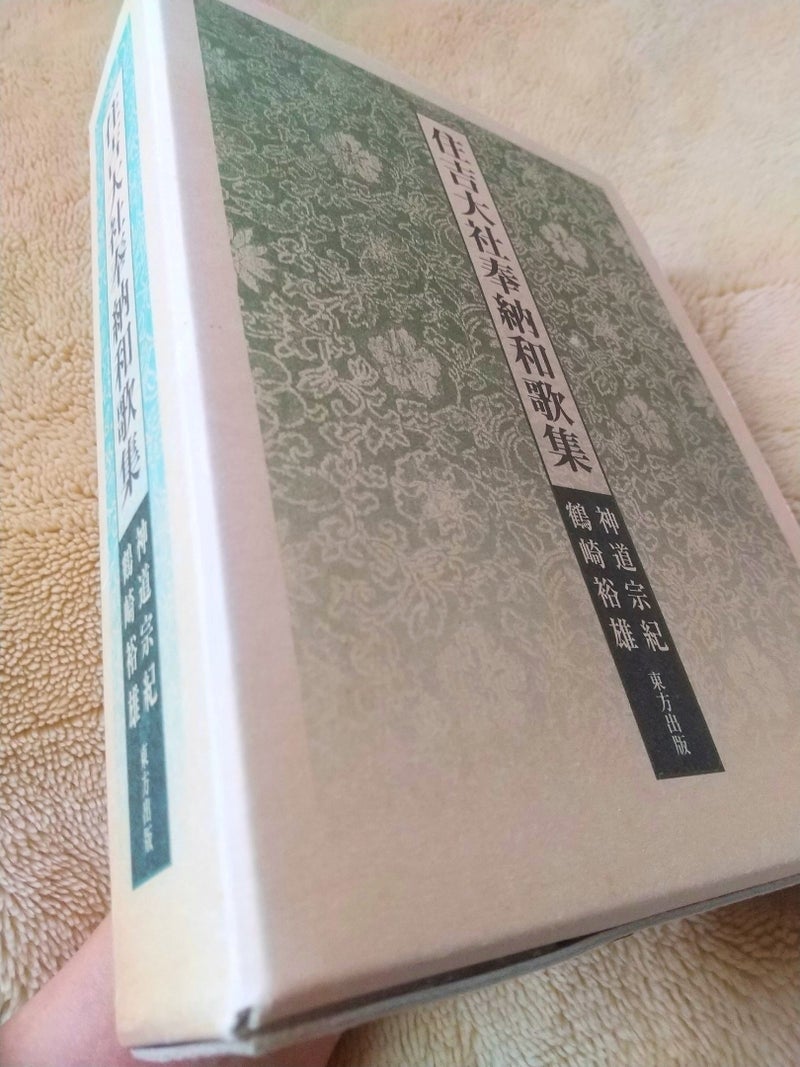

◆ 「住吉大社奉納和歌集」より ~4

体調が随分と良くなりました。

参拝を伴う敬神活動を近頃は精力的に行っています。

外出がままならなかったために、紹介できる神社等のネタが無くて企画物記事を増やしたのですが…

現在はもて余している状態に。

どうしても記事作成に相当な時間を要するために、少々遅れ気味となっています。

せっかく快方に向かっているため

以前のように身体も頭もフル回転せねば!

◎住吉大社

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

延享元年六月一日 御法楽 五十枚

桜町天皇御宸御短冊三枚

延享元年六月一日 御法楽ノ分

延享元年六月一日 御法楽

直仁親王以下四十七枚

◎延享元年は1744年

◎桜町天皇

第115代天皇。生まれが元日であり、事蹟にも優れ、聖徳太子の再来とも言われたようです。天皇の権威向上を目指していたとも。

優れた歌人であった烏丸光栄から古今伝授され、歌道に優れ「桜町院御集」「桜町院坊中御会和歌」などがあります。

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

今回も三首選んでみました。

初春松

春はまつ かすみわたりて 神かきの

まつも色そふ すみよしの浜

桜町天皇

春は松が美しい、霞が渡り神垣の松もひときは色濃くなる住吉の浜です。

このような意味でしょうか。

既に「住吉の松」が日本を代表する松の名所であり、神聖視されていたと記しました。

樹木が色濃く見える時というのは、その樹木の生命をひときは感じるもの。

写真家なみに年間数万枚も写真を撮っているおバカさんが言うので、間違いありません(笑)

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

残菊匂

つみはやす おりは過きても 香にゝほふ

菊そまかきの 秋をあらさぬ

公福

摘みやすい季節は過ぎても残り香はあるものです。菊の籬(まがき)の秋を荒らさないように。それと同じく罪は犯しやすいもの、あがないが過ぎても残るものがあるのです。

「つみ」という語が、「摘み」と裏の意味で「罪」とあるのではないかと判断し訳してみました。考え過ぎでしょうか。

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

不逢恋

神よしれ 千木のかたそき ゆきあはて

つらき月日に つもるおもひを

貞建

神よお知りになって下さい。「千木(ちぎ)の片削ぎ」の如くに、恋する人と逢えなくなってしまった辛い日々と募る想いを。

「源平盛衰記」の「住吉諏方両神」の条に以下の記述が見られます。

━━二人ノ荒ミサキ 一人ハ摂津国住吉郡ニ留給ふ 今ノ住吉大明神是也 巨海ノ浪ニ交テハ水畜ヲ利益シ 禁闕(欠)ノ窓ニ臨テハ玉体ヲ守護セリ 社ハ千木ノ片殺(かたそぎ)神寂 松ノ緑生替 形ハ皤々タル老翁也 幾万世ヲ経給ケン 一人ハ信濃国諏方郡ニ跡ヲ垂 即諏方大明神是也━━

住吉神と諏方神(諏訪神)が離れ離れに鎮座したことを、千木の片削ぎに準えて、「神寂」と表現したものと思われます。

おそらく貞建の和歌はこの記述を意識したものと思われます。

「散木奇歌集」に、「住吉の 千木のかたそぎ ゆきもあはで 霜おきまよふ 冬はきにけり」という歌もあったり、江戸中期には「千木のかたそぎ」という書もあるようです。

よく探し出せたものです…

グッジョブ!(偶然ですが…)

当時の貴族たちの中では、「源平盛衰記」のこの内容を知っているのが、教養として当たり前のことだったのでしょうね。

松の群生する住吉大社の反橋

今回はここまで。

和歌を訳する腕をちょっとだけ上げたかな?

…などと思っていますが

気のせいでしょうかね。

*誤字・脱字・誤記等無きよう努めますが、もし発見されました際はご指摘頂けますとさいわいです。