“目に見える世界”から ・ ・ ・

これまでの図とは少し雰囲気が変わりましたよ。

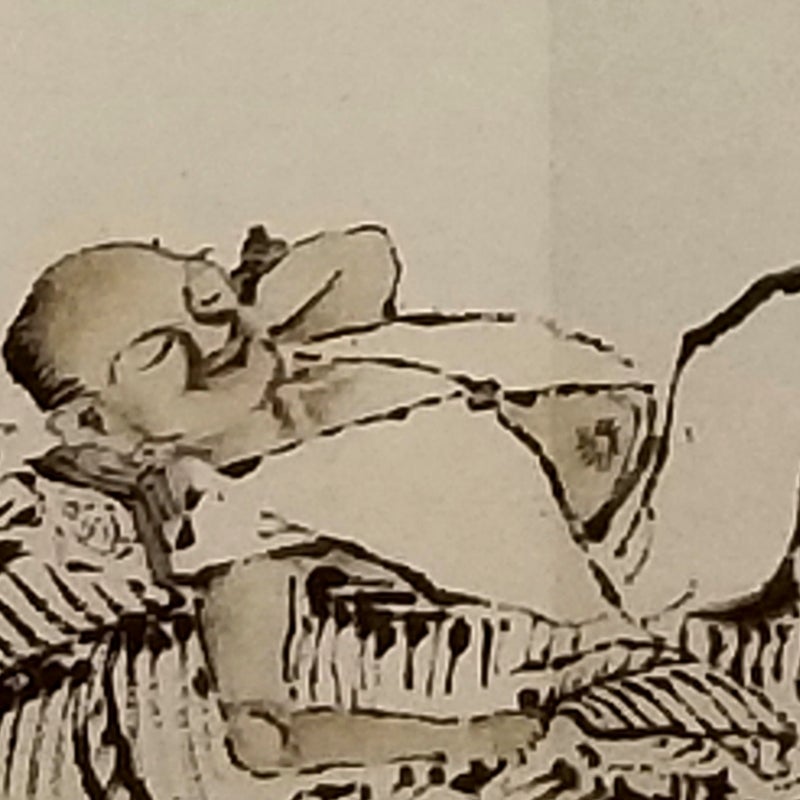

背景はなく、何もない真っ白な空間に人物だけが

大きく描かれています。

情報が少ないですね…

目に映るものが少なければ少ないほど、

内へ内へと、そこに描かれた、

ここではこの人物の行動や心情といった内面的な

部分に関心が向かう余地が生まれます。

誰なのでしょうか。

髪を結い上げ、髭を貯え、、、

酒盃を手にご満悦な様子で遠くを見ていますよ。

そして、足下には童子が座り、、、

何か持っています。これは、、、水注(酒注)?

大甕からついだ酒を主の盃に注いでいるところ

でしょうか。

それにしてもこの童子の表情…

賛は人物の背後に、三行、四行、、、ん?

四行目は三文字で改行してありますね。

意図して下に空間を設けたかったからなのか、

残りの七文字は画面の上に寄せるように、

一文字ずつ改行しています。

書こうと思えばそのまま四行目の下に書けたはず

なのに。

人物のまわりを囲むように空間が。

そして視線の方向にしたがって、画面左の空間が

大きく空いています。

これは一体何を表現しているのでしょう。

難しいですね ・ ・ ・

さあ、ここからですよ。

まずは賛を読んでみますね。

把盃卓立於長風前胸間

無一物為芥蔕目下無一

塵之為點汚超出於万象之

外忘吾

之

為

我

亦

復

一

楽

盃(はい)を把(と)り長風の前に於(お)いて卓立す。

胸間に一物の芥蔕(かいたい)と為すもの無く、

目下に一塵の點汚(てんお)と為すもの無し。

超然として万象の外に於(おい)て、

吾(われ)を忘れて之(これ)を我と為す。

亦復一楽。

盃をとり長風の前に立つ。

胸中に何一つつかえるものは無く、

今この時はわずかの穢れも無い。

(このように)万象の外へ出て我を忘れている私も

亦復一楽。

江戸時代後期の文人画(南画)家

田能村竹田(たのむらちくでん/1777-1835)の画帖

『亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)』に収録され

ている「第八図」です。

この画帖は、

“何でもない日常”をけっして見過ごさなかった、

竹田の思念が凝集された晩期の傑作。

「長風(ちょうふう)」とは、非常に遠くから吹いて

くる風。また、遠くまで吹いていく強い風。

「芥蔕(かいたい)」とは、ここでは胸のつかえ。

わずかな心のわだかまり。

「万象(ばんしょう)」とは、さまざまな形。

形あるすべてのもの。あらゆる事物、現象。

たまたまでしょうか。

賛の後半部分、

「之為我」の下に人物がいて、、、

「我」の真下に盃がありますよ、、、

“之(これ)を我と為す”

「超出於万象之外忘吾之為我」

“万象の外へ出て我を忘れている自分こそ私”

若しくは、

“万象の外へ出て我を忘れて、

(本来の)私となってゆく”

それとも?

どう解釈すればよいのやら…

“ニュアンス”でとらえるしかないようです。

いずれにせよ、

我を忘れていたことを自覚しているわけですが、

一歩踏み込んでみると、それはつまり、

完全に自我が消え去っているわけではなく、

酒を飲み、

“意識がありながら別次元へと旅している状態”

とも言えますね。

何をもって“酔う”というのかはさておき、

昔から、“酒は酩酊、茶は覚醒”といわれます。

「酒茶論争」という言葉もあるくらい、

どちらも“酔う”という言い方をするためです。

信じられないかもしれませんが、

お茶でも十分に酔えますよ。とくに玉露は。

読書あとの明け方に啜る茶は本当に強烈です…

もうひとページ開きたくなると言いますか。

お酒だともう読む気がしなくなります…

“気分の世界”

“酔う”という状態に自分をもっていくのに、

アルコール度数の高さは必要なさそうですね。

その時の行為がお茶(酒)を美味しくする。

竹田は茶好きで、

茶に関する書籍も著していますが、

酒も楽しんでいたようです。

おおよそ文人と呼ばれる人たちは、たいていの

場合、世間一般でいうような付き合いを嫌って

います。

その反面、気の合った者どうしの間には、実に

親密な友情を生んでいます。

したがって文人にとって、よき友を得ることは、

その心情を文人らしく育むうえから、きわめて

大切なことでした。

そういった意味では、

竹田は交友に恵まれていました。

生涯、郷里の竹田(たけた)村に棲みつづけた竹田。

豊後と京阪の間を度々往き来している間に運命的

に出逢っていった多くの画人や文人たち。

なかでもとくに親交が深かった、

頼山陽(らいさんよう)や篠崎小竹(しのざきしょうちく)

らに呼ばれては共に酒宴を楽しみ、合作の揮毫に

興じていました。

酔った過ごし方がいいですね。

ただただストレス解消のため、

愚痴を肴に酔っ払い、その日を終えるような、

そんな付き合い方だけでなくて、、、

竹田は、

兵庫県伊丹を訪れた際に、醸造元として知られた

坂上桐蔭(さかのうえのとういん)の屋敷にて

皆で酒を酌み交わしながら、席画を楽しみ、

一晩を過ごしたそうです。

酒はもちろん「剣菱(けんびし)」。

兵庫県出身の私もこの日本酒が好きですよ。

理由はなにより、

彼らが飲んでいたお酒ですから。

私は普段あまりお酒は飲みませんが、

(わざわざ要りません)

時折友と盃を交わしたり、独酌を楽しみます。

さて、

これまでの回で何度かその名を登場させている

北宋代の蘇東坡(そとうば/1036-1101)ですが、

彼の代表作『赤壁賦(せきへきふ)』(「前赤壁賦」)

の一節に、

浩浩乎如馮虚御風 而不知其所止

飄飄乎如遺世獨立 羽化而登仙

たとえるなら無限の空間を風に乗ってさまよい、

飄々と飛翔してそのまま羽化して仙人になって

いくような心地だ。

(まるで空と自分と水の境界線が無くなって、

月と同じところにいるような感覚になり、

そこをちいさな舟がさまよっている…

このままこの風に乗り、月の明かりの奥にある

“自分の理想とする世界”へと飛んでゆくようだ)

とあります。

末句の「羽化而登仙」という言葉について少し。

「羽化登仙(うかとうせん)」とは、

からだに羽が生え仙人となって天へのぼること。

また、

酒などに酔って快い気分になることのたとえ。

天にも昇る心地のこと。

上記の意味に踏まえて、

ここでいう「羽化登仙」は、おそらく、

“仙人となる心地”、“単に酒に酔って気分がよい”

という意味合いではなく、

“社会のいろいろな拘束から解き放たれて、

(今こうして)自由の中に身を置いている心境”を

言っているように思われます。

この賦は、煌々と輝く明月の下、蘇東坡が客と

ともに舟を河面に浮かべて赤壁の下に遊んだとき

にうたったもの。

清風が吹いているもけっして波立ってはいない、

静寂に包まれた真っ暗な世界。

そこに突如として現れた月。すると、まるで鏡の

上を走り抜けるかのように一帯を照らす光…

その中を、滑るようにしてゆっくりと進んでゆく

ちいさな舟の上で、

客人と酒を酌み交わし気持ちよくなって ・ ・ ・

酒を飲んだときの情緒を何気なくうたっている

だけのようにきこえますが。

このように、

賦中には様々な比喩や擬人化による表現が多く

用いられています。

“自分の力ではどうすることもできない人生を

歩んできたけれど、

それをただ嘆き悲しむのではなく、切ないなら

切ないなりに、自分はいまこうして舟に乗り、

楽しく過ごしているよ。

流れ(大きな流れ)にこの身をゆだねて ・ ・ ・ ”

蘇東坡の『赤壁賦』(「前後赤壁賦」)。

機会があれば是非読んでみてください。

とてもとても深い文です。

政治家でありながら、北宋代最高の詩人とされ、

また書や画にもすぐれた蘇東坡。

もし役人として成功していれば、彼の名は後世に

残っていなかったでしょう。

蘇東坡の『赤壁賦』は、

日本では室町時代にはすでに伝わっていました。

とくに禅宗のお寺で広く読まれましたが、

ただ読まれただけでなく、多くの僧がこの賦から

書や詩作(文章表現)を学んでいました。

江戸時代になると、

書(書道)の手本として大変流行しました。

これまでの回でも述べてきましたが、

竹田は蘇東坡が大好きでした。

蘇東坡の代表作の中からもうひとつだけ。

『賞心十六事(しょうしんじゅうろくじ)』に出てくる

賞心の一つ、「開甕忽逢陶謝」を。

甕を開けたらたちまち陶謝に逢える。

つまり、

“彼らが想い出されるよ” と。

「賞心」とは、景色を愛でる風流な心。

これは何一つ贅沢なものではなく、

いまの私たちでもまったく同じ体験ができること

ばかり十六種を挙げたものですが、

それが彼にとっての心を愛でる時間なのです。

「陶謝」とは、陶淵明と謝霊運のこと。

酒、菊、琴(きん)、そして自然を愛した隠逸詩人

陶淵明(とうえんめい/365-427)。

淵明と同時代を生き、おなじく自然を愛した

謝霊運(しゃれいうん/385-433)。

開甕忽逢陶謝

甕を開けると、たちまちふたりに逢えるよ

と蘇東坡は言っています。

たった六文字。そこに込められた想い。

すぐれた才能がありながら世渡りが下手で、

拙を守ることを“ひとつの誇り”とした陶淵明。

淵明と似たところがある蘇軾の作品には頻繁に、

彼の名がでてきます。

淵明への深い憧憬と私淑が窺えます。

酒(ただ酔うこと)が目的なのではなく、

酒を介して彼らと語り合える楽しみ。

この図の賛にみられる

「杯」「長風」「超出」「忘吾」の語、

そして大きく描かれた甕、

酒盃を手にした人物の雰囲気、漂う気配、、、

なんとなくではありますが、

こちらの「第八図」の賛からは陶淵明や蘇東坡の

気配が瞬間的に感じられ…

彼らからこの図を読み解くヒントを得ました。

パッと画だけを観ると、

酒仙李白(りはく/701-762)のようにも見えますが…

竹田にとっては、

甕を開けるとたちまち陶淵明と蘇東坡に逢える

ということになるでしょうか。

時空を飛び超え、彼らと語り合える楽しみ。

大量に出し入れするのに適している口の広い甕。

竹田がこうした大型の甕を“あえて手前に大きく

描いている”とするなら、、、

おそらくは、時間や量を表しているだけでなく、

“それだけ募る想い”も暗示しているはず。

そしてそれは、竹田の想いだけでなく、

過去の先輩たちの想いもたっぷりと含んでいて…

さらに

私の勝手な推察を追加させていただくなら、

賛の冒頭、「把盃卓立於長風前」

“盃をとり長風の前に立つ”の「長風」とは、

遠くから吹いてくる風=“古から漂ってくる香”。

それは“前哲たちの声”ではないでしょうか。

つまりこの大甕は、

“あなた方と語らうためにたっぷりお酒をご用意

しておきましたよ”と。

そういう“暗示”かもしれませんね。

共感が共感を生んでいって ・ ・ ・

もちろん、

単に量や、竹田の“募る憂い”を表しているだけ

なのでしょうが。

想像は果てしなく ・ ・ ・

きっとこの図の人物(竹田の理想像)は、

何度も盃を交わし合っているところ(先輩たちと

話が盛り上がっている最中)、

または、

すでに話が尽き(解散し)、

ひとり“自分の内”を旅しているところなのかも。

そして、

この図に潜むもうひとつの亦一楽。

それは中心人物と共に描かれている童子です。

主が気分よく酔っていく様子を、

童子は童子で楽しんでいるのかもしれませんよ。

“フフ…

また今日も私の主はどこか別世界へとお出掛けに

なられたよ”

…と。

あくまで私の妄想ではありますが、

この表情をみていると、

そう解釈したほうがしっくりくるのです。

私は30歳のとき、

“逃げる”と“迷う”はちがうということを

師から教わりました。

“逃げる”は“逃げる”でも、

それは“積極的逃避”なのだよと。

憂いのぶんだけ、逃げ甲斐がある。

“矛盾だらけの現実”からどれだけ離れられるか。

社会に疑問を持ち煩悶するぶんだけ、

自在に心を旅できる。

“無為”と対極のところにある、

“作為渦巻く社会というフシギな場所”。

不自然きわまりないこの“鳥かご”に安住し、

すっかり慣れ親しんでいると、いつの間にか、

真偽を聞き分けられなくなっていて ・ ・ ・

それだけではありません。

“本来の自分”まで見失っていて ・ ・ ・

だからこそ、逃げるのです。積極的に。

“本来の自分”に戻るために。

私にとってはそれが、画を描く時間だったり、

詩作の時間だったり、

ひとり茶を喫する時間だったり、

読書や文房清玩だったり、

旅をする時間だったり、

時には友と茶や酒を楽しむ時間だったり、

、、、

人生に不自由を感じたことのない人、

社会に何の疑問も持っていない人には、

“積極的逃避”なんて必要ないのでしょうけれど。

憂いが尽きぬかぎり、

この“忘憂物”が尽きることはない。

今この時は、

“真実を歪めるもの”は何も無い。

踏ん張るのをやめ、この風に乗って、

塵一つない

(ウソも真実もない)

矛盾なき世界へ ・ ・ ・ ・ ・ ・

(もといた場所へ)

画面中央に描かれた人物。

もしかしたら彼は、

体はそこに置いたまま、

意識(心)は肉体を脱け出しまったく別の場所に

あるのかもしれませんね。

酒に酔い、

“自分を縛りつけるあらゆるもの”が無くなり、

“社会性(職業、肩書き…) すべてが消えさり、

“外の自分(社会の中にいるときの自分)”を忘れ、

“本来の自分”でいられるつかの間のひととき。

これもまた“ひとつの楽しみ”

…と。

これは

竹田の“理想”を描いているのかもしれませんね。

“どれだけ酒を飲んでも、自分の場合は、

完全に我(外の自分)を忘れることはできないし、

ほんとうは、酒を飲まずとも、

いつでも本来の自分でいたいのだが ・ ・ ・ ”

自由の前には不自由がある。

不自由の前には自由がある。

自由だと感じられるのは、

それだけ何かに拘束されているから。

幸せだと感じられるのは、

そうでないときを知っているから。

幸せの裏にはそれとおなじだけの悲しみがある。

往き来しあう陰陽の中で、

一度でも生死を考えたことのある人にとっては、

とても共感できるこの「第八図」。

だからこそ、

“楽しめるときは楽しもうよ” と。

ここまでお読みいただき

ありがとうございました。

「第九図」は初回で読みましたので、

次回は『亦復一楽帖』の「第十図」を。

壬寅 寒露後六日

KANAME

一部引用・参考文献

・『日本の美術 文人画』 飯島勇 編 至文堂 1966

・『水墨画の巨匠 竹田』第十四巻 中村真一郎/河野元昭 著

講談社 1995年

・『田能村竹田 基本画譜』 宗像健一 編著

思文閣出版 2011年

【関連記事】

2022年10月4日 投稿

2022年9月28日 投稿

2022年9月23日 投稿

2022年9月17日 投稿

2022年9月13日 投稿

2022年9月10日 投稿

2022年9月2日 投稿

2022年8月26日 投稿