“目に見える世界”から ・ ・ ・

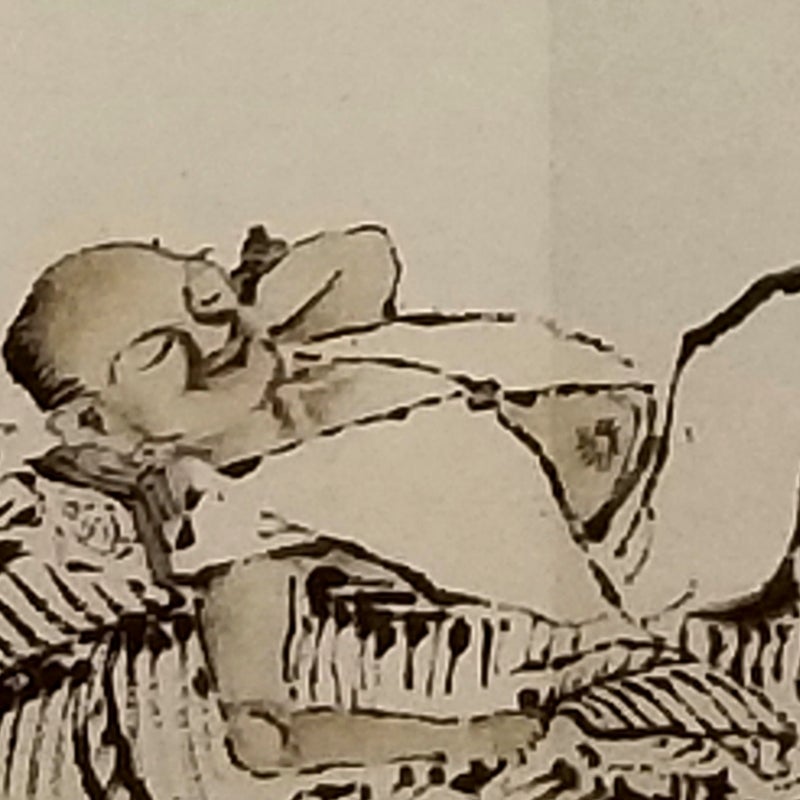

山居が描かれています。

よく見ると、

門が開いていて、だれか顔を覗かせていますよ。

これから出掛けていくところでしょうか。

それとも人が訪ねてくるのを待っているところ?

門は画の中央部に配されていて、画面左奥には、

おやっ、二階にも人影が。

窓は開いていて、外(門のほう)を見ていますよ。

家の後方には険しくそびえ立つ山々が、

まるで大きな壁のように並んでいます。

向こうにはうっすらと景色がみえますね。

そして、

山と山の間に賛が添えられています。

何でもない山の暮らしを描いた画?

さあ、ここからですよ。

まずは賛を読んでみますね。

屏居山中有

素心友来訪

使童子候之門前

亦復一楽

山中に屏居(へいきょ)し、

素心(そしん)の友の来訪あり。

童子を使わしてこれ門前にて候(そうろ)ふ。

亦復(またまた)一楽。

山中に隠棲している私のところへ、

純朴な友がやって来るという。

童子に門前まで向かわせ、

(友がやって来るのを)うかがい待つ。

亦復一楽。

江戸時代後期の文人画(南画)家

田能村竹田(たのむらちくでん/1777-1835)の画帖

『亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)』に収録され

ている「第三図」です。

“何気ない日常のひとコマ”

「屏居(へいきょ)」とは、世を逃れ隠れ棲むこと。

「屏」という字が用いられていますが、

明代の文人袁宏道(えんこうどう)が著した、

生け花について述べた最初の書物ともいえる

『瓶史(へいし)』に、

「屏」を使用した似た表現が出てきます。

これは、

“まるで屏風のように突っ立った山々に遮られた

山深いところに棲んでいる”という意味で、

よって、家のうしろに大きく描かれた山は、

“その向こう側=俗界”との境界線を表します。

緩やかでない稜線がそれを強調していますね。

竹田が『瓶史』を愛読していたことが窺えます。

「素心(そしん)」とは、潔白、純真、清浄な心。

「素」は白=“染まっていない”の意。

「訪」、「門」、「楽」の字がわずかに大きく

書かれているようにも。

友を待つ楽しみ。

気の合う友が“やって来る前”。

その時間が楽しい …と。

“待つ間が花”ということなのでしょう。

世俗と距離を置いて暮らしていながら、

(“来るなよ”と言っておいて)

人が来るのを待つ。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

一見すると矛盾しているようですが、しかし、

心許す友は別。

むしろ来てほしい。

なんとも人間らしい心模様です。

もう一度、画全体を観てみますね。

山のほうに道は描かれていません。

道は画面手前に。

こちら(自分)から“向こう”へはけっして行くこと

はない意思表示。

と同時に、“俗界からは来てほしくない”気持ちの

表れでしょうか。

もちろんこれは現実的な暮らしというよりも、

ただただ気の合う者とだけ交わっていたい、

“竹田の精神世界”を表現した画。写意画。

“ウマイ・ヘタ”でない、画そのものが彼の世界。

古典を徹底して学んだ上に、自身の思索と体験が

乗っかり、

そこから想像と妄想の果てに生まれていった世界

が、“ことば”となり、画となって ・ ・ ・

ふつうの発想なら、

友が訪れてきて、“共に酒を酌み交わし亦一楽”

となるのでしょうが…、 竹田はちがいます。

“来る前”

“待ってる時間”が楽しいと。

“友を待つあいだ”

“まだかな、まだ来ないかな”

ついには待ち焦がれて ・ ・ ・

“お~い、ちょっと見に行ってきてくれないか”

…と。

上(二階の窓)から見ていればわかるのに、

わざわざ童子に門まで見に行かせて。

それが“亦一楽”。

仕事や付き合いのために人に会うのは、

ほんとに気が重いですよね。

(私もできるだけ人と会いたくない人間なので…)

でも、

ほんとに会いたい人、気の合う友が来るのは、

前の日から楽しい。(ワクワク・ドキドキ)

もしかしたら、待っている時間のほうが

会っているとき(その最中)よりも楽しいのかも

しれません。

極端なことを言えば、

遅れて来てくれるほうが楽しい時間は長くなる。

だれも来ることのない。“来てほしくない”

そのぶんだけ、

遠くから友が訪ねてきてくれたときの喜びは、

計り知れないものに。

そこで喫する茶は、美味しいに決まっている。

遅れて来ても、なお楽しい。

心がかよい合っているから。

ここまでお読みいただき

ありがとうございました。

次回は『亦復一楽帖』の「第四図」を。

壬寅 白露後五日

KANAME

一部引用・参考文献

・『水墨画の巨匠 竹田』第十四巻 中村真一郎/河野元昭 著

講談社 1995年

・『田能村竹田 基本画譜』 宗像健一 編著

思文閣出版 2011年

【関連記事】

2022年9月10日 投稿

2022年9月2日 投稿

2022年8月26日 投稿