昨日のブログで、裏千家家元のご長男、菊地明史氏の逝去について触れましたが、十余年前、氏が別家された時は「長男が家元を継がないのか」と、驚きをもって、ちょっとした噂になったと聞きます。

しかし考えてみれば、いろいろな事情から、長男が家元を継がなかったのは、千家では珍しいことでもありません。そもそも長男が家督を継ぐという習慣は、古代中国から始まったんだろうか、人類発祥以来、先に生まれた奴が群れの頭になるのが当然であったかはともかく自然発生的に出来た習慣かとも想像しますが、日本で法律上、定着したのは、明治民法成立の時からでしょう。封建時代、一夫多妻制の頃は、長男でも嫡男か庶子かで、いろいろ揉めたようですが、旧戸籍法の施行以来、戸籍上の長男が家督というのが常識になりました。話がそれましたが、今の千家は、利休の次男(養子)少庵の系統です。もっとも、長男道安の血統が早く絶えたためだけで、長男道安が茶の湯をしなかったわけでもありません。宗旦の長男は勘当されたとされますが、茶人ではあったわけで、血統が続いていたら、三千家でなく四千家になっていたかもしれません。以後、表千家で言うと、宗旦の三男で表千家始祖江岑宗左に子がなく、甥の随流斎があとを継ぎ、次はその甥の覚々斎が婿養子に入り、次の如心斎、その次の啐啄斎は長男相続ですが、啐啄斎の長男が早逝したため、久田家から了々斎が婿様子に入ります。次の吸江斎も養子(了々斎の甥)で、以後、碌々斎、惺斎は長男相続ですが、惺斎の長男が急逝したため、次男の即中斎が継ぎます。以降、先代、当代は長男相続という歴史です。裏千家でいうと、始祖仙叟(宗旦の四男)以降、常叟、泰叟と長男相続ですが、次は表千家から竺叟が養子に入り、その後を弟の一燈が養子に入ります。次の不見斎、認得斎と長男相続が続きますが、次の玄々斎、その次の又玅斎はいずれも婿養子です。その後は、現家元まで長男相続なのはご承知の通りです。武者小路千家に至っては、始祖一翁(宗旦次男)から、長男の文叔、その長男の真伯まで実子相続ですが、その後、七代に渡って養子、あるいは婿養子が続き、昭和になって現家元不徹斎が継ぐまで、長男相続がありませんでした。つまり、千家で長男が継がなかったというのは50%以上のわけです。千家に限らず、薮内、小堀、山田など、茶の湯の家元の家は、皆同じようなものだといえます。もっとも、継承前に逝去したとか、そもそも男子がなかったとかではなく、長男が茶の湯以外の道を選択したというのは、画期的なことかもしれません。多様性が重んじられ、個人の自由な生き方が尊重される昨今、こういう事例は、伝統の重んじられる家でも、珍しくなくなるのか、それともやはり、実利も含めて、伝統を死守する力が今後も働き続けるのか、天皇家を中心に血筋というものを重視する日本の風習は続くのか。この年齢になって、今後の茶の湯の家元のありようを考えるのも意味がありませんが、未来の茶の湯世界が、ちと不安でもあります。

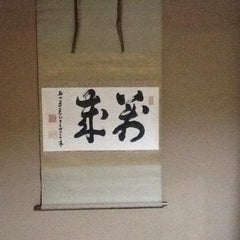

萍亭主