前回のブログ

『再投稿 300投稿目 感謝の秋 ご縁 嬉しい出来事と父の事 そして これからだ!』

より続きます。

2021/10/30 10:30 再投稿

2021/10/29投稿の拙ブログをご覧頂いた方々へ

ご覧頂きありがとうございます。

当ブログ内で写真でご紹介した市房山神宮(本宮)の秋の大祭について

江戸時代に編纂の麻郡神社私考によれば

旧暦 11月15日が秋の大祭であった事が記されておりました。

掲載したリーフレットの写真下に、少しだけ勉強した旧暦11月15日について書いております。

よろしければ ご覧下さい<m(__)m>

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

私が球磨から発信するこのブログを御覧頂き ありがとうございます。

皆様方には心から感謝いたしております。

球磨の古代の事、球磨の歴史を書く事で、

令和二年七月の豪雨災害により、元気をなくしてしまったこの郷土の方々が

故郷を離れて遠い地で故郷を思う方々が

郷土に誇りを感じ、少しでも勇気づけて頂ければと思いながら

ブログを書いています。

さらに、全国の多くの方々に、球磨の歴史をお伝えしたい!

と強く思いながら、毎回、拙いブログですが心を込めて書いています。

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

新型コロナウィルス(武漢ウィルス)により

犠牲となられた方々の御冥福をお祈り申しあげます

感染なさった方々の一日も早いご回復をお祈り致しております

明るい道が見えて参りましたが

油断せずに、お国から言われている事「感染対策」をしっかりと守って

出来るようになった事を楽しめますね😊

出来るようになった事・・・

つくづく、普通の生活がいかにありがたい事なのか

懐かしくもあり、

全ての事に

感謝の気持ちが大切なのだと心から思います。

私も免疫力を高める食事をしっかりとって、体調を整えて参ります(^o^)/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10月29日 は4年前に亡くなった弟の命日です。

3歳でデュシャンヌ型筋ジストロフィーと診断されて一生病気と闘い続けた弟。

天国で安らかに過ごして下さい

と毎日、祈っています

弟の事は、弟と父の事は

このブログで詳しく書かせて頂いていました・・・

前回のブログで父が、私の息子がつかまり立ちが出来るようになった時に

とても喜んだというお話を書かせて頂きました。

弟も、その事を大変喜んでいました。

今になって、父と弟 二人の気持ちが痛いほど解ります。

感謝致しております。

私もキャリアで、心臓や肝臓等に影響があります。

しかし、難病の筋ジストロフィーに対する治療薬は1年前にようやく、

日本で開発されました!

私は、日本の医学を信じています!

私は、日本の医学に心から敬服しております!

苦しむ人達を救いたい!という温かい御心が難病の治療薬開発に繋がっています。

だから!日本の医学は

コロナ(武漢ウィルス)にだって、絶対に負けない!

と、私は信じています

コロナ(武漢ウィルス)がインフルエンザと同等の対処ですむような治療薬が承認されて

普通の生活に感謝しながら過ごせる日は必ず来る!と信じています

医学だけではありません。

日本の全ての産業の底力は凄いのです!

誇りを持って

感謝の気持ちを持って

信じて

過ごして参ります

1.球磨盆地の雲海から感じる事・・

前回のブログでは「暑い・・😥」と書きましたが・・

その後、3日程で・・

「寒い・・😥」と感じるようになりました(人間って勝手ですね・・(^▽^;) )

昼間は20℃を超える気温なのですが

最低気温が急に・・5~7℃台となるいつもの秋が訪れました。

盆地あるあるです・・😐

ここ数日は霧に包まれる朝が続いています。

ウィキペディアより

人吉盆地(ひとよしぼんち)は、熊本県南部において

東西約30キロメートル、南北約15キロメートルの範囲に広がる盆地である。

球磨盆地(くまぼんち)とも呼ばれる。

北部は八代・球磨山地、東部は九州山地、南部および西部は肥薩火山群(国見山地)に囲まれている。東から西へ向けて球磨川が流れる。

四方を山々に囲まれ外界から閉ざされた人吉盆地は内陸型気候で昼夜の寒暖の差が激しく、そのため秋から春にかけて盆地全体がすっぽりと霧に覆われてしまうことが多い。

年間100日以上も朝霧が発生し、発生頻度は日本で1、2位を争う。

良質な水に恵まれた米どころであり、日本の米焼酎の代表的生産地でもある。

以上 我がふるさとをウィキペディアより抜粋致しました😊

年間100日以上も朝霧が発生し、発生頻度は

日本で1、2位を争う。

この朝霧の中で私達は生活しているのですが・・

盆地をすっぽりと覆う霧を上空から見るとどうなるのか・・

それは雲海となります😊

球磨の人々は、霧が当たり前になっていますので、😅

雲海の事をあまりPR?していませんが・・

東西約30キロメートル、南北約15キロメートルの範囲に広がる盆地を包む雲海を

ぜひ、皆さまにご紹介しよう!(^o^)/ と思いました😊

tararira taragi 様の たらぎ雲海ムービー です😊

2分56秒の動画となります。

奇跡的にも・・奈良盆地と全く同じ大きさの

球磨盆地の雲海をご覧下さい😊

きっと・・何かをお感じになられる方もいらっしゃるかと・・思います・・

何かお感じになられましたか?😊

この地は奈良盆地と全く同じ大きさのこの盆地は・・・

平安時代末期において 球磨御領と言われた王家領でありました・・

遠い遠い 古(いにしえ)の方々も、きっとこの光景をご覧になられていらっしゃったのだ・・

と思います。

何故ならば・・雲海から顔を覗かせる、山々、山上には神々様がお祀りになられていらっしゃるからです。

市房山、江代山、球磨川南岸では黒原山、白髪岳、そして、球磨川北岸の北嶽。

其々の山に神社がご鎮座です。

市房山には市房山神宮 本宮 ご鎮座

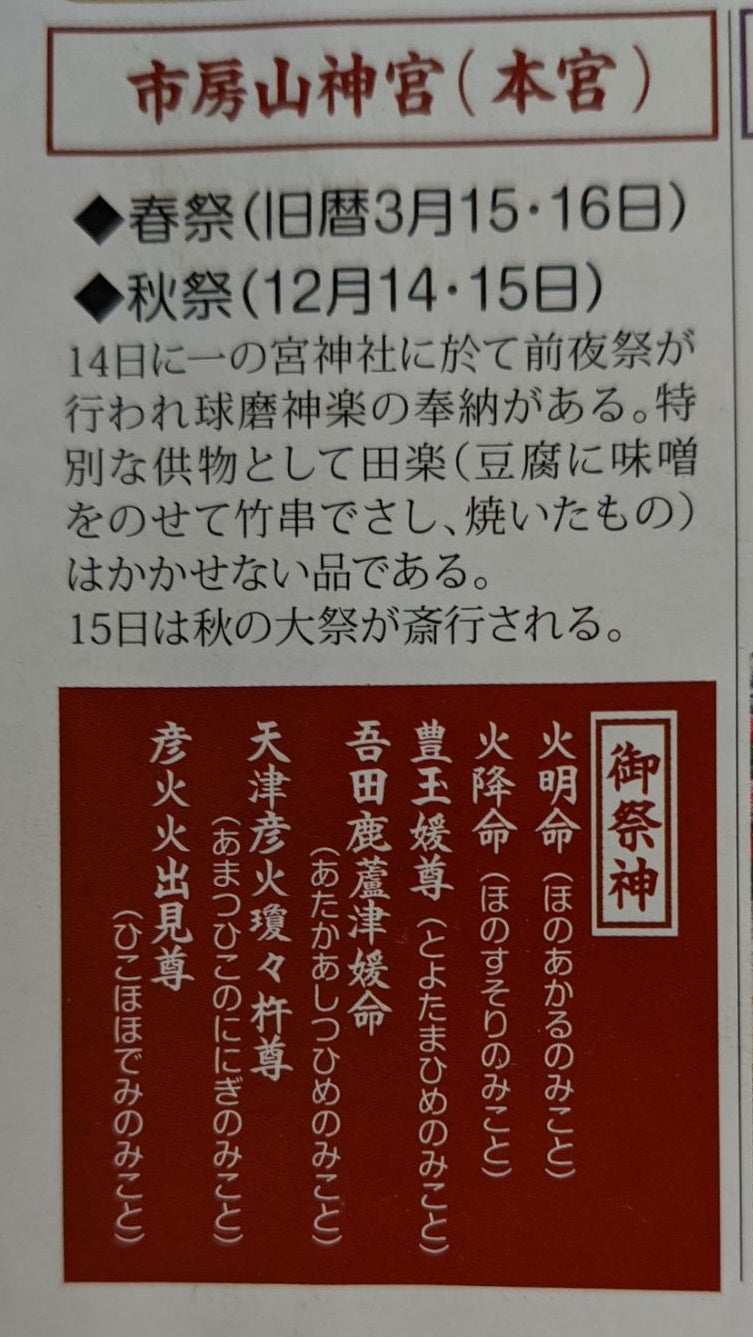

市房山三神宮 御由緒リーフレット

御祭神

2021/10/30 10:30 追記

市房山神宮(本宮)の秋の大祭について

現在、12月14・15日に行われる秋祭ですが、江戸時代編纂の麻郡神社私考を見ると

祭 十一 月十五 日と記されております。

つまり、旧暦の十一 月十五 日となります。

旧暦の十一 月十五 日は現在でいうと12月15日前後であると言う事も理解出来ました。

調べたのですが

旧暦の十一 月十五 日は冬至を含む月

冬至を含む旧暦11月は毎年必ず「子の月」になり十二支の最初の月が11月。

子の月にやってくる満月の日が旧暦11月15日である。

さらに(私は全く理解出来ていない不勉強な数霊について)

数霊8であり、「大いなる発展・弥栄(いやさかえ)」を暗示する数

という記述を目に致しました。

僭越ながら、新嘗祭についてウィキペディアの記述を拝見したのですが

明治6年の改暦より以前は太陽太陰暦(旧暦)の11月の二の卯の日(卯の日が2回しかない場合は下卯、3回ある場合は中卯とも呼ばれる、旧暦11月13日~24日のいづれかが該当する)に行われていた

とありました。

日本では、古くから各地で五穀の収穫を祝う風習があった。

また、宮中祭祀の中で最も重要な祭事として古代から行われてきた。

とありますので

市房山神宮(本宮)の秋の大祭は古(いにしえ)からの五穀の収穫を祝う風習が、

旧暦の11月15日を起点として、現代に受け継がれている

という事が解りました。

以上 追記 でした<m(__)m>

今回、雲海をご紹介させて頂きましたが、

私自身も感じる事がありました・・・

以前から気が付いていた事を一つお話させて頂きます。

市房山、江代山、球磨川南岸では黒原山、白髪岳、そして、球磨川北岸の北嶽

五つの山々の神々様・・

球磨川北岸の北嶽

五つの山々の神々様・・

私の頭の中に浮かぶ 言葉は・・

蓬萊 とこよのくに 常世国 ・・・

ウィキペディアの記述から気になる箇所のみ抜粋してみます。

下記にご紹介するウィキペディアの記述、よろしければ、お時間がおありになられる時にでも

じっくりとご覧になられてみて下さい<m(__)m>

蓬萊

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AC%E8%90%8A

扶桑

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E6%A1%91

常世国

常世の国の来訪者

日本神話においては、少彦名神、御毛沼命、田道間守が常世の国に渡ったという記事が存在する。

少彦名神

大国主国造りのくだりでは、少彦名神が大国主とともに国土を成した後に帰った地とされる。『古事記』上巻の記述では、この国を作り固めた後、少彦名神は常世の国に渡ったとあり・・

御毛沼命

御毛沼命(三毛入野命)は鵜草葺不合命の息子で、神武天皇の兄にあたる。

『古事記』の中ではまったく何の事跡もなく、上巻末尾の鵜草葺不合命の子を並べたところに、御毛沼命は波の穂を跳みて常世の国に渡ったとのみある。

『日本書紀』では三毛入野命が神武天皇の東征に従軍して軍船を進め熊野に至った折、暴風に遭い、「自分の母と姨はともに海の神であるのに、なぜ波を起こして我々を溺れさせるのか」と嘆き、波の秀を踏んで常世郷に往ったという。

田道間守

『古事記』では垂仁天皇が多遲麻毛理に時じくの香の木の実(ときじくのかくのこのみ)を、『日本書紀』の垂仁紀では、垂仁天皇が田道間守を常世国に遣わして、「非時香菓」を求めさせたが、その間に天皇は崩御したという記述がある。

「非時」は、時を定めずということから「いつでも香りを放つ木の実」を指すと解され、

「今の橘なり」と言われる。

橘は葉が常緑であることから、すぐに散る桜とは対照的に「永遠性・永続性」の象徴と考えられており、「非時香菓」もまた不老不死の霊薬(黄金の林檎)と考えられる。

※御毛沼命(三毛入野命)は鵜草葺不合命のご子息で、

神武天皇の兄君にあたる方

白髪岳にお祀りの神々様は・・

tararira taragi 様の たらぎ雲海ムービー

1分11秒辺りからどんどんカメラが近づいていく お山が白髪岳です😊

過去ブログでも何度かご紹介した白髪岳の写真・・・

雪化粧をした白髪岳

上宮白髪岳、中宮皆越白髪神、下宮上村白髪神を白髪三宮

白髪岳の山上には 上宮白髪岳

御祭神

主神 鸕鶿草葺不合尊 (うがやふきあえずのみこと)

同殿神御父 彦火火出見尊 (ひこほほでみのみこと)

同殿御息 彦五瀬命 (ひこいつせのみこと)

同殿御息 稲飯命 (いないのみこと)

同殿御息 三毛入野命 (みけいりののみこと)

同殿御息 磐余彦命(神武天皇)

皇后神六柱を記す依って白髪十二宮とも云う

※田道間守

田道間守(たじまもり/たぢまもり)は、記紀に伝わる古代日本の人物。

『日本書紀』では「田道間守」、『古事記』では「多遅摩毛理」「多遅麻毛理」と表記される。

天日槍の後裔で、三宅連(三宅氏)祖。現在は菓子の神・菓祖としても信仰される

田道間守の生まれについて、『日本書紀』垂仁天皇3年条では

天日槍(新羅からの伝承上の渡来人)の玄孫で、清彦の子とする。

一方『古事記』応神天皇段では、天之日矛(天日槍)の玄孫は同じながら多遅摩比那良岐(但馬日楢杵)の子とし、清日子(清彦)は弟とする。

『日本書紀』垂仁天皇紀によれば、垂仁天皇90年2月1日に田道間守は天皇の命により「非時香菓(ときじくのかくのみ)」すなわちタチバナ(橘)を求めに常世の国に派遣された。

しかし垂仁天皇99年7月1日に天皇は崩御する。

翌年(景行天皇元年)3月12日、田道間守は非時香菓8竿8縵(やほこやかげ:竿・縵は助数詞で、葉をとった8枝・葉のついた8枝の意味)を持って常世国から帰ってきたが、天皇がすでに崩御したことを聞き、嘆き悲しんで天皇の陵で自殺したという。

『古事記』垂仁天皇段によれば、多遅摩毛理は「登岐士玖能迦玖能木実(ときじくのかくのこのみ)」(同じく橘)を求めに常世国に遣わされた。多遅摩毛理は常世国に着くとその実を取り、縵8縵・矛8矛を持って帰ってきた。しかしその間に天皇は崩御していたため、縵4縵・矛4矛を分けて大后に献上し、もう縵4縵・矛4矛を天皇の陵の入り口に供え置いて泣き叫んだが、その末に遂に死んだという。

考証

タチバナは植物の名前であると同時に大王家の宮殿があった大和国高市郡の橘とも関わりがあり、田道間守の説話はこの橘の宮殿に出仕していた但馬の三宅連の祖先の説話として位置づける説もある。

特に允恭天皇の皇女である但馬橘王女は三宅連による奉仕の対象であったとされる。

上記説話に見えるような果物や薬草を求めて異界に行く話は世界各地に伝わるが、この説話には特に中国の神仙思想の影響が指摘される(一例に秦の徐福が蓬萊に不老不死の薬を求める伝説)。

内藤湖南は『卑彌呼考』において、『魏志』倭人伝に卑弥呼から魏へ遣わされたと見える大夫難升米を田道間守に比定しているが、『日本書紀』では卑弥呼は神功皇后の時代とされており、田道間守が常世の国に派遣された垂仁天皇90年を機械的に西暦に換算すると61年になる。

これは倭(委)奴国王が後漢の光武帝から金印を授けられた57年に近いため、書紀の編者は田道間守を倭奴国の大夫と考えていたことが推測される。(上古天皇の在位年と西暦対照表の一覧を参照)

信仰

中嶋神社(兵庫県豊岡市)

田道間守に関しては、『日本書紀』『古事記』の説話に基づいて菓子神・菓祖とする信仰があり、中嶋神社(兵庫県豊岡市、位置)では「田道間守命」の神名で菓子神として祀っている

以上ウィキペディアから抜粋致しました。

不思議ですよね・・・

タチバナ(橘)を求めに常世の国に派遣された田道間守さま

中嶋神社・・「田道間守命」の神名で菓子神として祀っている

私の住む、旧球磨郡久米郷宮原村(現あさぎり町岡原)の黒原山の麓にご鎮座であった神社

中嶋大権現 (中嶋霧島神社)

祭祀を司っていた 橘姓 宮原一族・・

※『日本書紀』垂仁天皇紀によれば、垂仁天皇90年2月1日に田道間守は天皇の命により「非時香菓(ときじくのかくのみ)」すなわちタチバナ(橘)を求めに常世の国に派遣された。

※書紀の編者は田道間守を倭奴国の大夫と考えていたことが推測される・・・

橘 タチバナ と 常世国・・・

球磨と 橘 タチバナ・・・

私は、おそらく偶然ではない・・と

あらためて、球磨盆地を包み込む雲海の映像を見ながら考えました。

上記のお話は弥生時代の事ですが・・

しかし

始まりはもっとずっと 昔 古(いにしえ)

何万年も前から・・

そう感じます

柑橘類 と言えば・・

霧(雲海)がかからない 斎村(五木村)では採れます

斎村(五木村)・・・

斎村(五木村)ご出身の清水文雄様は

作家三島由紀夫氏の恩師でいらっしゃる御方です。

筆名三島由紀夫 というお名前にも清水文雄様は深くお関わりでいらっしゃいます。

ただ・・このお話に関して父が

「三島文学」を殆ど知らないお前が、簡単に書ける話ではない!

と言います

しかし、地元の新聞に球磨郡在住の御方がとても素晴らしいお話をご投稿なさっていらっしゃいますので、いつか「ご投稿の内容」を皆様にご紹介させて頂きたいと思っております。

2.雲海(霧)が晴れると・・😊

ここからは

球磨盆地は三日月型の盆地という事で・・

久しぶりに Gabriela Robin "MOON" 「Turn-A Gundam: Moon*」をお聞きになりながら

お付き合い下さい <m(__)m> 😊

霧が晴れると そこは・・・・日本有数の田園地帯です😊

良質な水に恵まれた米どころであり、日本の米焼酎の代表的生産地でもあります

先日は稲刈りのお手伝いをしました😊

さらに・・・😊

錦町のコスモスと山々

前回、ご紹介した

球磨郡あさぎり町深田から見た球磨川

深田には 江戸時代から続く「深田銅山」が ありました。

球磨は銀・鉄鉱石・金銀含有アンチモニ、そして水銀・辰砂(朱)だけでなく銅も産する土地であります。

この球磨川河川敷に初夏 群生するツクシイバラ

3.海を渡ったツクシイバラ

ツクシイバラは小さい可愛らしい花びらと甘い香りが特徴です

私は、この香りが大好きで毎年、球磨川の河川敷にツクシイバラを見に行きます😊

ツクシイバラ ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%A9

ツクシイバラ(筑紫薔薇、Rosa multiflora var. adenochaeta)は、バラ科のバラ属に分類される植物。

九州を意味するつくし(筑紫)とイバラを合わせた名前で、

南九州独特のノイバラの意味である。

分布と生育環境

四国・九州、朝鮮半島南部、中国中西部などに分布する。

現在自生している場所は少なく熊本県球磨郡錦町の球磨川河川敷で唯一、

群生したツクシイバラを見ることができる。

画像ウィキペディアより

発見の経緯

1917年 - 前原勘次郎氏が現あさぎり町上にて「ツクシサクラバラ」として標本を採取

1918年 - 小泉源一氏がRosa adenochaeta Koidz.と命名する

1926年 - 中井猛之進氏が学名組み替えRosa polyantha Siebold et Zucc. var. adenochaeta (Koidz.)Nakai

1953年 - 大井次三郎氏が学名変更Rosa multiflora Thunb. var. adenochaeta (Koidz.) Ohwi

1988年 - 籾山泰一氏と大場秀章氏がレクトタイプ標本を選定

2001年 - 大場秀章氏が正式に発表

以上 ウィキペディアより 抜粋致しました

※南九州独特のノイバラ

※海外では・・朝鮮半島南部、中国中西部などに分布する

※1917年 -

前原勘次郎氏が現あさぎり町上にて「ツクシサクラバラ」として標本を採取

何でも、古代の文化が朝鮮半島から北部九州に伝わった・・とお考えになられる方々は

この南九州独特のノイバラ「ツクシイバラ」でさえ・・

朝鮮半島から北部九州に伝わって 球磨に伝わって来た・・

と考えられるようですが・・

私は 違う! と思います

もしも・・朝鮮半島から北部九州に伝わって 球磨に伝わって来た・・

そうであれば 北部九州、長崎県・佐賀県・福岡県に群生地があるはずです

それらの地域には「ツクシイバラ」の群生地は存在しません!

「ツクシイバラ」は南九州独特のノイバラ です

つまり、この事が何を意味するのかというと・・

朝鮮半島に九州南部から持って行った

という事だと思います

先日、白髪岳を見ながら幼なじみにこの事を話していると・・

「じゃなか!😊 きっと こっちから持って行ったとバイ !」

(違うよ! きっと こっちから持って行ったんだよ!)

と言っておりました。

やはりなぁ~ (p_-)

東族古傳に従えば、新羅の赫居世・昔脱解・金閼智(之を三姓の祖と為す)は

熊襲族の三姓にて、我が筑紫(九州)より傳従した者としてある

※新羅の王 赫居世・昔脱解・金閼智

クマとは何のことかと云うに、クは大の義で、マはマルのつづまった音であるから、やはりコマと同じく人の多く集まっているところを指したのである。

金海が任那の都府となる前には、恐らく熊川がこの邊の大都会で素戔嗚尊も、

ここを目當てに御出でになったのであろう云云

いかにも明確にて敬服されるが但コマは大陸族の太古神話に淵源した名で神に縁故ある稱と思えども、其の説明は後巻に譲り、而して考えるに、

古韓の熊川と相通じる名は、筑紫(九州)に球磨郡あり、球磨川あり、

また熊本の市もある、

また出雲にも紀伊にも熊野の神域があり。兵庫県に神代村(クマシロ)・神稻(クマシロ)郷・長野県に神稻(クマシロ)村などあって、

クマは多く神を意義し居る・・

鳥獣率いて舞い天地振動は、軍士の躍進と地響である。

それを彼等三姓の子孫に由りて、極めて神秘的に作成された残影が、

現存韓史の上に奇異なる映書と為って遺留されたのである、

其の映書中に、阿衡(伊尹の稱)か呂尚(太公望の名)かと思われるような異人が點出されてある

以上 「ある書籍に書かれていた事」から抜粋致しました・・・

球磨川河川敷に群生するツクシイバラは 朝鮮半島に渡っている・・

私は そう 強く感じます

おそらく 新羅だけではないのでしょう・・

百済も、高句麗も もちろん任那・伽耶も 古代の縄文時代末期の日本に繋がっている・・

そして・・半島の王族の方々は高官は高僧の方々は

後に 日本に戻って来られています・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.球磨盆地の雲海から感じる事・・

2.雲海(霧)が晴れると・・😊

3.海を渡ったツクシイバラ

今回、301回目の投稿を記念?して

雲海を見て考えてきた事を書いて参りましたが・・

1~3 全て繋がっている事なのだ・・

と 強く感じています

私には 球磨の自然が教えてくれます

それは・・

ここに居るから解る事・・

なのだと 思います

でも・・始まりは 数万年前・・・

だいぶ思考の休憩時間?も取れましたので

もうそろそろ、後編の続きを書かなければ!と思っています😊

皆様

最後までご覧頂き ありがとうございました。

油断は禁物です(ー_ー)!!

お国がもう大丈夫です!

と言われるまで、十分にお身体十分にお気を付けになられてお過ごし下さい。

😊

全ての事に感謝の気持ちを込めて

だんだんなぁ~

そして・・・

負けんば~い!!

球磨の地より ひろっぷ でした😊

次回『重要 目に見える有害物質とツクシイバラの秘密・・』に続きます。

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12707858046.html