前回のブログ『松野連系図と千早振る神々の時代の球磨と帆船』 より続きます。

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12447362204.html

2019/03/27 追記

2019/03/26に書かせて頂いた今回のブログ 最後尾に追記を書かせて頂きました。

前回のブログで「次回書かせて頂きます」と書いた事が幾つかあるのですが、今回、

先に前回の補足を書かせて頂きます(..)。

一日と十五日には、各家々の外の神様(氏神様・水の神様)の廻りを綺麗に清掃して、

榊を取り替えて、お神酒をお供えします。

と、前回、家の風習をお書きしましたが、ここで補足をさせて頂きます(..)

湯川(ゆがわ・ゆご)と我家「宮原家」

家の外の神様(氏神様・水の神様)の「水の神様」ですが、樹齢数百年と言われる椿の古木と同じく「モチの木」の古木の大木の下から滾滾(こんこん)と湧き出る「湧水」にお祀りさせて頂いています。

通称『湯川(ゆがわ・ゆご)』です。

『湯川(ゆがわ・ゆご)』から湧き出た水は10数メートル程の小川になり、その後「井口川」(江戸時代までは「久米川」)へと流れ出しています。

この『湯川(ゆがわ・ゆご)』が我が「宮原家」の水の神様を御祀りさせて頂いている

場所です。

井口川(久米川)の河川工事が行われるまでは、こちらは、家の宮原家の土地でしたが、祖母が県に譲渡致しました。

県に譲渡後も、『湯川(ゆがわ・ゆご)』の水の神様は家の宮原家がお祀りさせて頂いております。

私が子供の頃は、地域の方々の憩いの場で、夏はとても冷たく、冬は暖かい湯川の水ですが今の世代の方々は全く利用されていません。

『湯川(ゆがわ・ゆご)』には歴史があります(^'^)

父の従兄、御年「89歳」の椎葉のおじは、子供の頃、父や椎葉のおじの曾祖母(平川家※私の高祖母)から

『湯川(ゆがわ・ゆご)はむか~し、宮原城の御殿様の専用のお水だったとバイ。宮原城の御殿様は湯川の水しか飲まん(ー_ー)!! と言われるので、家来(家臣)が二人でわざわざ湯川に水を汲みに来られていたそうタイ』

と聞いていたそうです。

私の住む集落の黒原山の麓の小高い山に建っていた「宮原城」は江戸時代の一国一城制により廃城になったはずなので・・

凄く古い伝承が続いていたのだなぁ~(p_-) と私は椎葉のおじの話を聞きながら考えました。

ただ・・宮原城は山の砦のような城で、城主はそこには住まわずに、山の麓となる「宮麓」内の「居館」に住まわれていたと集落内にお住まいの地元の歴史研究家の方々からは伺っています。

ですから家臣の方々は山からわざわざ降りて来られていた訳では無さそうです(ー_ー)!!

この居館なのですが・・・

以前、ブログ『球磨の鎌倉時代以降の橘氏』 等で書いたように

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12354061937.html

南朝方として戦い所領地の大半を失った球磨郡久米郷の「橘氏」ですが、唯一『取り戻した』土地が旧球磨郡久米郷宮原村で

橘 公多譲状 『小鹿島文書 』より

ゆつり阿たうる左衛門か所 (譲り与える左衛門か所)

ひこのくに くまのこほり くめのかう東方下ふんミやのはう(肥後国球磨郡久米郷東方下分宮原)ふせんのくにそへたの志やう(豊前国副田庄) のうちやしき併にちとう志き(屋敷 地頭職)の事

右、 所領者、公多ちう いさ うてんのしよりゃやう(重代相伝所領) 也、

したいのてつき(次第手継)御下文以下あいそゑ(相副)ゆつる所也、仍自筆之譲状如件

正平廿 一年三月九日 橘 公多 (花押)

肥後国球磨郡久米郷東方下分宮原と豊前国副田庄(添田)は『橘公多』と言う方の

重代相伝所領也とあり、この『橘公多』と言う方、実は肥前国の橘一族惣領「渋江氏」で

屋敷、併(あわせ)地頭職と屋敷を「左衛門」と言う方に譲られた事が解っています。

旧球磨郡久米郷宮原村の地頭職と屋敷(居館)・・

実は、4年前に私が球磨に戻ってすぐに、先に書いた集落内の歴史研究家の方々お二人が家に来られてお話を伺う事があったのですが、お二人は宮原城城主の「居館跡」を現在のうちの親戚の星原家がある土地(稲積妙見のお隣)と考えていらっしゃったそうで・・

私が「あの場所が元の家の宮原家です(^'^) 祖父母が戦時中大陸に渡る事になって家屋敷・土地・山等を星原家に嫁いでいた祖父の従姉に託されたのです(^'^)」と言うと

お二人はこの事を御存じ無かったそうで『お宅の宮原さんがあそこに住まわれていたのですか!』と、とても驚かれていらっしゃいました。

(お一人は子供の頃は他の土地で育たれたと言う方で、もう、お一人は集落内の某家に婿養子に入られた方なので、詳しくは御存じ無かったとおっしゃっていらっしゃいました。)

そう言う事を時折思い出しながら「湯川」の御掃除をしている私なのですが・・・

先日、ふと・・

『うん?(?_?) 家の宮原家の御先祖様は・・何だ(p_-)・・宮原城城主の居館跡に「住まわして下さ~い(^'^)」と言って住み始めたのか(?_?) ??その時に、宮原城の御殿様の水、”湯川の土地”や、戦時中まであった何だか広大であったそうな宮原家の土地を

「じゃあここも家が頂きま~す(^'^)」と言って譲って頂いたのか(?_?) 一体どう言う事なのだろう(?_?)・・・』

と考えたのです・・・(広大な土地はマッ●ーサーさんが来られた後、戦後の農地改革で・・・

アハッ 今は殆ど残っていませんね~( ^^) _U~~ ・・トホホ。しかし(ー_ー)!! 家の宮原家の大半を受け継いだ星原家のおじさん※私の祖父の従姉の御主人が一生懸命働かれて移った土地を買い戻したと伺っています。御先祖様からの土地はいくらか戻って来たようです(p_-))

何故?家の宮原家の御先祖様は『あの家』に住んでいたのだろう??何故?湯川他の土地は家に引継がれたのだろう??橘公多と言う方が地頭職と屋敷を譲られた「左衛門」様と家(うち)の先祖様の関係は一体何だ(?_?)・・・

などと考えてしまったのですが、私はうちの「宮原家」について中世から近世に関しての調査を後回しにしてしまっているので、「御先祖様、ごめんなさい どうしても古代に意識が向いてしまいます。もうしばらくお待ちください<m(__)m> 」と心の中でお詫び致しました(..)

『湯川』について、古代に意識を向けると幾つかの疑問が湧いてきます(p_-)

湯川は鎌倉時代初頭から湧きだした水ではもちろんないはずで(ー_ー)!! ここ、球磨郡久米郷宮原の古代からの湧水である事は間違いないはずです。

うちの「水の神様」は古木の椿の下、モチの木の大木の下から湧き出る水の元にお祀りさせて頂いている事は書かせて頂きましたが

このブログを書かせて頂くにあたり「モチの木」を調べてみました(p_-)

ウィキペディアより モチノキ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%81%E3%83%8E%E3%82%AD

モチノキ(黐の木)とはモチノキ科の植物の一種。学名:Ilex integra。別名ホンモチ。

本州、四国、九州、南西諸島、台湾、中国中南部に分布する雌雄異株の常緑高木であり、株単位で性転換する特性がある。 開花期は春、花弁はうすい黄色でごく短い枝に束になって咲く。雄花には4本の雄蕊、雌花には緑色の大きな円柱形の子房と退化した雄蕊がある。晩秋に直径1センチメートルほどの球形の赤い果実をつける。

葉がクチクラ層と呼ばれるワックス層に覆われていることから塩害に強い。寒気の強い内陸では育ちにくいため、暖かい地方の海辺に自生する。刈り込みに強いことから公園、庭などに植栽される。

ここで(p_-)

★寒気の強い内陸では育ちにくいため、暖かい地方の海辺に自生する。

と言う事は・・・湯川のモチの木は、意図的に古~い時代の方が植えたのでは?と考えました。湯川の水は冬は温かいので、内陸部の球磨郡久米郷宮原の此の地でも、しっかりと育たれたのだと推測致します(p_-)

さらにウィキペディアからの転記を続けます。

風習

御神木として熊野系の神社の中にはナギの代用木として植えている場合がある。

あっ!!

御神木 熊野系の神社様・・

驚きました! やはり、湯川の「モチの木」は意図的に植えられたものだと私は確信致しました。

熊野系・・・しかし、この集落内には熊野系の神社様は御鎮座ではありません・・・

麻郡神社私考にも、球磨郡誌にも記述はありませんでした。

「椿」の古木と「モチの木」が古代から久米郷に湧き出る水の近くに古(いにしえ)の時代に植えられていた・・と言う事になります。

続けて、何故「椿」が植えられたのかも、非常に興味が湧きまして、椿と神社様で調べて見たのですが、思いもよらない事に気が付きました。

椿で有名な通称「椿神社」様は伊予の伊豫豆比古命神社様でした。

伊豫豆比古命神社 ウィキペディアより

伊豫豆比古命神社(いよずひこのみことじんじゃ)は愛媛県松山市居相町にある神社である。式内社、旧社格は県社。神紋は十六弁八重表菊。

地元では椿神社、椿さんとも呼ばれている。

開運縁起・商売繁昌の御利益がある。

祭神

伊豫豆比古命(男神・いよずひこのみこと)

伊豫豆比売命(女神・いよずひめのみこと)

伊与主命(男神・いよぬしのみこと)

愛比売命(女神・えひめのみこと)

『先代旧事本紀』の「国造本紀」によれば、伊与主命は初代の久米国造であり、伊豫豆比古命と伊与主命は同一であるとする説と、伊豫豆比古命を祖神、伊与主命をその後継者とする説がある。

★伊与主命は初代の久米国造

(p_-) 久米・・やはりそうか!! 湯川の椿の木(様)はどう考えても「久米」とはとても関係の深い木のような気がして参りました。

伊与主命は初代の久米国造(久味国造)

日本の苗字七千傑様のサイトで系図を拝見すると

http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/021/02129.htm

★久米国造(久味国造) この方は大久米命様の後裔でいらっしゃる事が解ります。

(p_-) やはりそうか!!

ウィキペディアからの転記を続けます。

由緒

社伝では、孝霊天皇の御代に鎮座したとされ、昭和37年(1962年)には御鎮座2250年祭が、平成24年(2012年)には御鎮座2300年祭が行われた。

境内社

勝軍八幡神社(かちいくさはちまんじんじゃ)

祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと)、天照大日孁命(あまてらすおおひるめのみこと)。

蒙古襲来の折、伊予国から防人(さきもり)として出兵した河野一族が戦勝を記念し、宇佐八幡の神を勧進した神社。「勝軍(しょうぐん)さん」の呼び名で必勝祈願・合格祈願・学業成就の神とされている。

★蒙古襲来の折、伊予国から防人(さきもり)として出兵した河野一族が戦勝を記念し、宇佐八幡の神を勧進した神社。

(p_-)河野一族・・・やはりそうか!! 河野一族は「越智氏族」で橘姓宮原一族の御先祖様「橘公業」の伊予橘氏とは『同族』でいらっしゃいます!

御倉神社(みくらじんじゃ)

祭神は宇迦之御霊神(うかのみたまのかみ)。

居相地区の里神とされる。伊勢神宮外宮の豊受大御神(とようけのおおみかみ)、稲荷神社の祭神と同じで、稲の精霊とされ、五穀豊穣、商売繁盛、家運隆昌を護る神とされる。

児守神社(こもりじんじゃ)

祭神は天之水分命(あめのみくまりのみこと)、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)。

水を司る天之水分命と安産母乳の木花開耶姫命の二柱を祀り、子育て、子授りの神とされる。初宮参りの後に夫婦で参拝し、出産のお礼と子供の成長を祈りよだれ掛けを奉納する習慣がある。

奏者社(そうじゃしゃ)

祭神は潮鳴栲綱翁神(しおなるたぐつなのおきなのかみ)。

伊豫豆比古命と伊豫豆比売命が舟山に船を寄せた時、厳頭に纜(ともづな)を繋ぎ、先住民の代表である潮鳴栲綱翁神が迎えられた古事により、万事取り次ぎを頂ける神とされる。伊豫豆比古命神社を参拝する際には先立って、まず奏者社に参拝をする習慣がある。

★児守神社(こもりじんじゃ)

祭神は天之水分命(あめのみくまりのみこと)、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)。水を司る天之水分命と安産母乳の木花開耶姫命の二柱を祀り

(p_-)木花開耶姫命様は月讀廿三夜比賣尊・・つまり私の御先祖様でいらっしゃる神様でございます(^'^)

天之水分命(あめのみくまりのみこと) ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%88%86%E7%A5%9E

神名の通り、水の分配を司る神である。「くまり」は「配り(くばり)」の意で、水源地や水路の分水点などに祀られる。

日本神話では、神産みの段でハヤアキツヒコ・ハヤアキツヒメ両神の子として天水分神(あめのみくまりのかみ)・国水分神(くにのみくまりのかみ)が登場する。

水にかかわる神ということで祈雨の対象ともされ、また、田の神や、水源地に祀られるものは山の神とも結びついた。後に、「みくまり」が「みこもり(御子守)」と解され、子供の守護神、子授け・安産の神としても信仰されるようになった。

★水源地に祀られるものは山の神とも結びついた。

山の神様・・・大山祇神様

大山祇神様の娘様が木花開耶姫命様※月讀廿三夜比賣尊様

『橘族』の御先祖様方でいらっしゃいます!

さらに、非常~に驚いた記述がウィキペディアの伊豫豆比古命神社様の年中行事の表の一番下に記されていました!!

毎月1日、15日 月次祭

えっ(゜-゜) ・・・・えええええ~っ!!\(゜ロ\)(/ロ゜)/

家の宮原家の『神様、水の神様をお祀りする「風習」』と全く

同じです!!

月次祭 とは? ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E6%AC%A1%E7%A5%AD

月次祭(つきなみのまつり)とは、神道における祭礼のひとつ。伊勢神宮では6月・12月の月次祭と神嘗祭の3つの祭礼を三節祭(さんせつさい)、三時祭(さんじさい)と称される。

歴史

古くは毎月行われたようであるが、『延喜式』において6月と12月の11日に行うことが規定され、朝廷と伊勢神宮で行われた。

朝廷では、神祇官が11日の朝に、畿内304座の神の祝部(ほうりべ、旧仮名遣:はふりべ)に幣帛を分け与えた(班幣)。また、夜には中和院(ちゅうかいん)の神嘉殿で、前年に収穫した穀物(旧穀)を天皇が神と一緒に食する「神今食」(じんこんじき)が行われた。

その後、班幣は伊勢神宮のみとなり、室町時代に入ると応仁の乱などにより班幣は廃されるようになったが、明治以降に復活した。なお現在では、全国の多くの神社でも毎月一定の日を決めて月次祭が行われている。

★古くは毎月行われたようであるが、『延喜式』において6月と12月の11日に行うことが規定され、朝廷と伊勢神宮で行われた。

『延喜式』で規定される前は、一体『月の何日と何日に行われていた』のでしょうか??

ここまで調べて、湯川(ゆがわ・ゆご)に植えられている古木、モチの木と椿の木には

ちゃんとした立派な意味があった!!と私は確信致しました。

さらに、家の宮原家の風習(習わし)

一日と十五日には、外の神様(氏神様・水の神様)そして門の神様などの廻りを綺麗に清掃して、榊を取り替えて、お神酒をお供えし、家の神棚にも一日と十五日にはお神酒をお供えする事。

(家の神棚の榊のお水替えは毎日の日課ですが)

月次祭(つきなみのまつり)に繋がる習わしだった!と言う事も理解出来ました!

一日と十五日は、古代において、神々様に感謝を申し上げる、神々様を崇拝するとても重要な「日」だったのではないでしょうか。

古代を考えるに、湧水はとても貴重だったと言う事は推測出来ます。

私の住む「旧宮原村宮麓」内には他にも湧水が数か所あり、古代の方々にとっては、とても住みやすい環境ではあったと考えられます。

湧水ではありませんが、黒原山の麓、集落内の「字 舟川」には、温泉が湧き出ていました。

この温泉は傷や皮膚病に効くと昔から言われていて、椎葉のおじが子供の頃までは、オデキが出来たら、すぐに、この温泉に連れて行かれていたそうです。

湧水が数か所にあり、水に恵まれて、さらに温泉まで湧き出す土地が旧久米郷宮原村の宮麓地区であったと言う事になります。

だからでしょうか・・最近知って「物凄~く」驚いた事があります。

集落内の相良藩の日明貿易の拠点「宮原銀山」があった「金山」なのですが・・

ナント!この「金山(かなやま)」から

弥生時代の「免田式土器」が出土していたのです。(詳しくは今後(..) )

「金山(かなやま)」から採れていたのは「銀」だけではありません。こちらは金銀含有アンチモニですから、もちろん精製の段階で「金」も採れていたのでは?と私は考えています。

鉱山と湧水と温泉・・・

ここは古代の人達にとっては、おそらく魅力的な土地だったのだろう(p_-)

などと、私はど素人ながらに考えました。

今回の調査をまとめてみました。

①うちの宮原家が継承した球磨郡久米郷宮原村の湯川(ゆがわ・ゆご)にはモチの木と椿の木の古木があり、ここに宮原家の水の神様がお祀りされていらっしゃる。

②モチの木は御神木として熊野系の神社の中にはナギの代用木として植えている場合がある。

③通称「椿神社」『伊豫豆比古命神社』の御祭神、『伊与主命は初代の久米国造であり、伊豫豆比古命と伊与主命は同一であるとする説』がある。

④久米国造(久味国造) この方は大久米命様の後裔でいらっしゃる。

⑤『伊豫豆比古命神社(椿神社)』の境内社『勝軍八幡神社』は橘姓宮原氏の先祖橘公業の伊予橘氏と同族の越智姓河野氏が勧請された神社様であった。

⑥同じく『伊豫豆比古命神社(椿神社)』の境内社『児守神社』の御祭神は天之水分命(あめのみくまりのみこと)、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)。

⑦天之水分命(あめのみくまりのみこと)神名の通り、水の分配を司る神である。「くまり」は「配り(くばり)」の意で、水源地や水路の分水点などに祀られる。

⑧『伊豫豆比古命神社』(御祭神 大久米命様の後裔 久米国造※久味国造)の月次祭は

毎月1日、15日

⑨古代元祖的久米族の本拠地と言われる球磨郡久米郷宮原村の宮原家(我家)では毎月

1日、15日に神棚・外の氏神様・水の神様・門の神様等の周囲を御掃除して榊を取り替えて、お神酒をお供えし、神々様に感謝を申し上げる習わしがある。

⑩久米郷の宮原城の城主は湯川(ゆがわ・ゆご)の水しかお飲みになられなかった。

その湯川を継承したのは・・うちの宮原家

結局・・①~⑩でぐるりと回って・・繋がっている事がようやく理解出来ました。

何だか・・・うちは・・古代久米郷に関わる物凄い事を継承しているような・・気がして参りました

どうしよう・・((+_+)) 私はちゃんと出来ているのかな・・??

例えば・・・今まで父が湯川の御掃除と榊替え等をさせて頂いていたのですが、年齢的に

ツルリと滑って怪我でもしては大変(ー_ー)!!と、最近は私がさせて頂いているのですが・・

私は、オバサン臭い格好は嫌なので、ジーンズにピンクの長靴を履いて・・

湯川の神様に『ひろ●(私)が御掃除させて頂きま~す(^O^)/』とお声掛けをさせて頂きながら・・『あっ!ここに枯れ葉がいっぱい溜まっていますよ~!』とか言いながらお掃除をしているのです・・・(..)

もっと・・ちゃんとした格好(正式な格好)で、正式なしきたりでさせて頂かなければいけないのではないでしょうか・・・・

どうしよう・・私、ちゃんとお務めを果たしているのか物凄~く不安になって参りました((+_+))

古代からの御先祖様方が「トホホ~」とお嘆きなのではないでしょうか・・

しかし、感謝の気持ちだけはしっかりと持って、神様への崇拝をうちの習わしをさせて頂いております。

私の後ろで「気持ちですよ!気持ち!」と御先祖様方がおっしゃって下さったような・・

(そんな事は無い(ー_ー)!! ちゃんとしなさい!とのお声が何処から・・・)

次回から(1日)、気持ちをさらに引き締めて、うちのお務めをさせて頂きます。

毎月1日、15日の神々様への御祭りさらに家に継承された門(南向き)の榊。

門の神様のお話を実はある御方から御教示頂いております。

次回、詳しく書かせて頂きます。

さらに、前回書かせて頂いた、中神村(現人吉市)の『段』。実は江戸時代まで地名は『壇』であった事が解りました。

『壇』と古代中国の「天子」の宮についても御教示を頂いております。

この事も含め、次回詳しく書かせて頂きます。

しかし・・やはり、家の一族は古代の球磨と必ず繋がっているような気が益々増して参りました。

家の宮原家(橘族)は・・古代久米族とも関わりがあるような気がしております。

ただ・・どうしても解らないのが、宮原家の私の曾祖父の別称なのです。

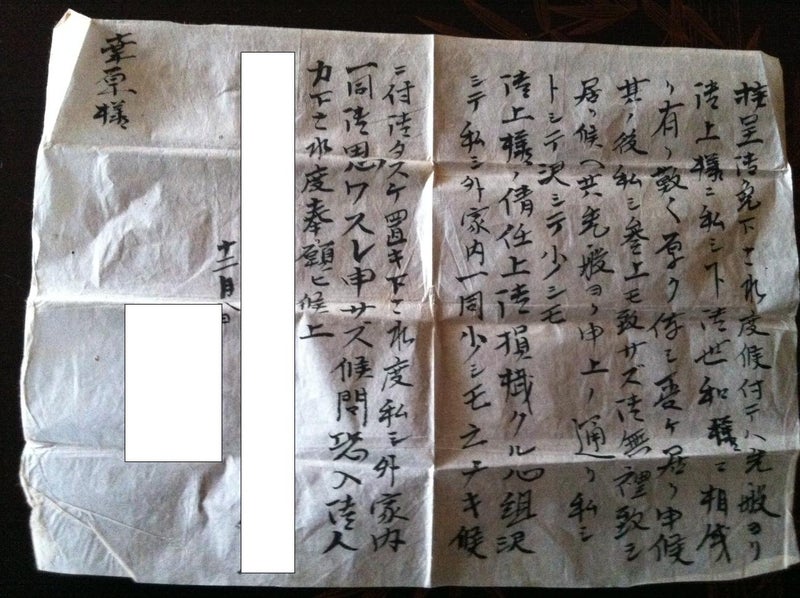

以前から、数回写真を載せていた、曾祖父(江戸時代末期生まれ)宛ての手紙・・

曾祖父は何故か「葦原様」と手紙を書かれた方々から称されています。

「葦原様」とは一体どう言う意味だろう・・??

「葦原」と言えば豊葦原中国 さらに豊葦原の瑞穂の国

何故??様々な事を継承したうちの宮原家の曾祖父が「葦原様」なのだろう・・???

球磨郡久米郷宮原と「葦原」がどう関わっているのだろう・・???

何だか真相に近づいて来るに従って・・段々・・怖くなって参りました。

でも、気持ちをしっかりと持って、私は前進して参ります。

今回は、家(うち)の宮原家が継承させて頂いた湯川と水の神様と古代について調べてみました。(..)

2019/03/27 追記

先に書いた『箇条書き』の今回の調査のまとめ

結局・・①~⑩でぐるりと回って・・繋がっている

本来大山祇神様、木花開耶姫命様は古代の九州にいらっしゃった事は明らかですので、

あくまでも、私の推測ですが

球磨郡久米郷『古代 大久米命』様の本拠地(元祖的久米族の本拠地)

⇒ 姫氏と共に久米族九州を北上(九州南部の大山祇神系の方々とも共に)

⇒ 久米族全国に移動を開始(出雲他”久米”の地名は全国に多数)

⇒ 伊予の久米国造※久味国造となる

※伊予が久米族次世代の本拠地となる 越智族・橘族・久米族の合流(もっと前の段階で合流していた可能性は非常に高いのでは?それは球磨郡久米郷でか・・??)

⇒ 中世(鎌倉時代) 伊予橘氏 球磨郡久米郷他、古代からの縁故の地を所領

※伊予橘氏 戻って来られたと言うべきではないのか・・?

こちらは

次回、『日本書紀に記された難升米(難斗米)様』に続きます。

https://ameblo.jp/hirom0211/entry-12450671647.html