大河ドラマ『べらぼう』の世界

現在NHKでは大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」が放送されていますが、その関連イベントがあちこちで行われています。また、行ってみれば出版業界を扱ったストーリーでもあることから関連本がいくつも発売されています。そんな中、愛知県は西尾市に、「岩瀬文庫」という施設があり、このドラマに関連した展示が行われています。

商業出版が盛んとなった江戸時代には、それまでの時代とは比べものにならないほど大量の本が出版されました。そのなかで、蔦屋重三郎をはじめ多くの版元が出版した黄表紙や浮世絵などは、庶民の娯楽として人々の暮らしを彩りました。昔の物語をパロディ化したり、ユーモアたっぷりの姿をしたキャラクターが登場したりと、読んで・見て・楽しむ本が盛りだくさんです。

100回目の企画展示(後期)である本展では、岩瀬文庫の蔵書を通して、蔦重らが当時の人々を魅了した本の数々を展示しています。

現在は、9月15日までの展示では、

・『太平間珍志(たいへいかんちんし)』

江戸における様々な災害や事件を集めた雑記録。天明の飢饉時の米屋打ち壊しの様子などを記す。

・『荒歳流民救恤図(こうさいりゅうみんきゅうじゅつず)』

天保の飢饉時、京における窮民救恤の様子を描いたもの。「救小屋」などを描く。

・『安政風聞集(あんせいふうぶんしゅう)』

安政江戸地震(安政2年)の翌年、8月25日に江戸周辺を襲った暴風雨と高潮の被害や逸話を記す。

・『百千鳥(ももちどり)』

歌麿による写実的で精緻な絵に目を奪われる、豪華な彩色刷りの狂歌絵本。

・『廓文章(くるわぶんしょう)』

大田南畝が、浄瑠璃の詞章(語り)を筆記したもの。

が展示されています。まあ、直に当時出版されていた書物をまじかで鑑賞できるまたとない機会になっています。

また、これに関連して、9月23日にはスペシャルトークショーも開催され、大河出演中の尾美としのり氏(朋誠堂喜三二役)・風間俊介氏(鶴屋喜右衛門役)が登場します。すでに申込期間は過ぎていますが興味深い企画ですね。

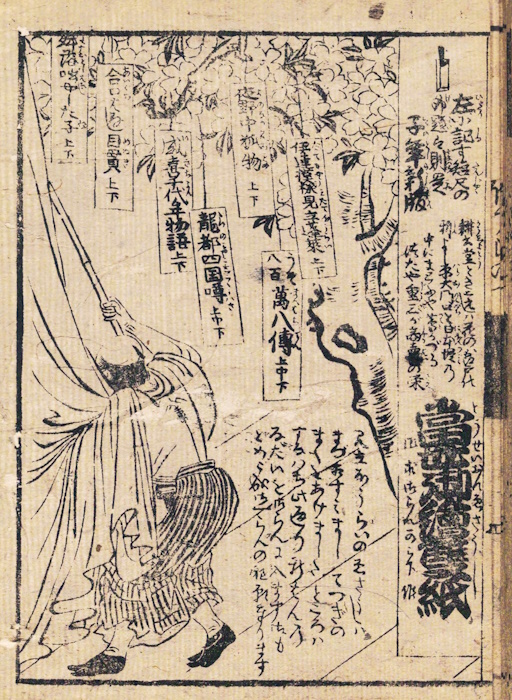

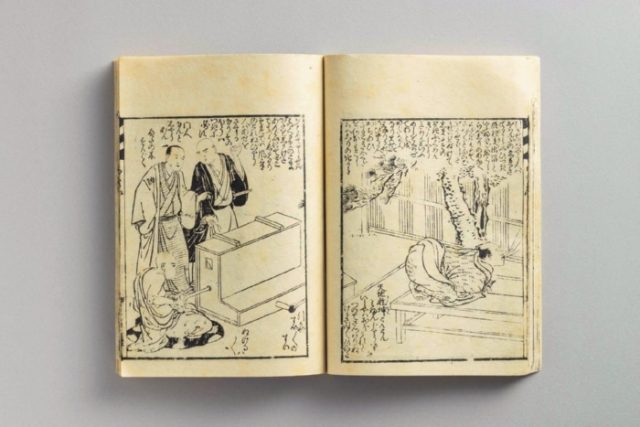

下は古書の「伊達模様見立蓬萊(だてもようみたてほうらい)」です。こういう古書の「黄表紙を呼んでみよう」という企画も10月12日に開催されます。こちらは9月27日まで申し込み可能ですから興味のある人は参加してみてはいかがでしょう。

黄表紙

●体裁 中本型(美濃本二つ折り)

5丁(10ページ)を1巻として、通常2〜3巻(冊)で構成

●価格 1冊 6文(約330円)

●時期 安永期(1772〜81)〜文化年間(1804〜18)頃

写真の黄表紙のサイズは縦17.5cm、横13.5㎝(※判型は紙の産地や漉き方、裁断方法により多少の違いがある。)

「新吉原に店を構える耕書堂です。このたびはお読みいただきありがとうございます。幕を開けておりますが、ただいま絶賛発売中の絵双紙の名前をご案内しております。どうぞお求めいただき、お読みくださいますようお願いいたします」(意訳)

巻末は広告になっており、新版の書名が短冊に書かれ、桜の木にぶら下げられている。安永9年(1780)。国立国会図書館蔵

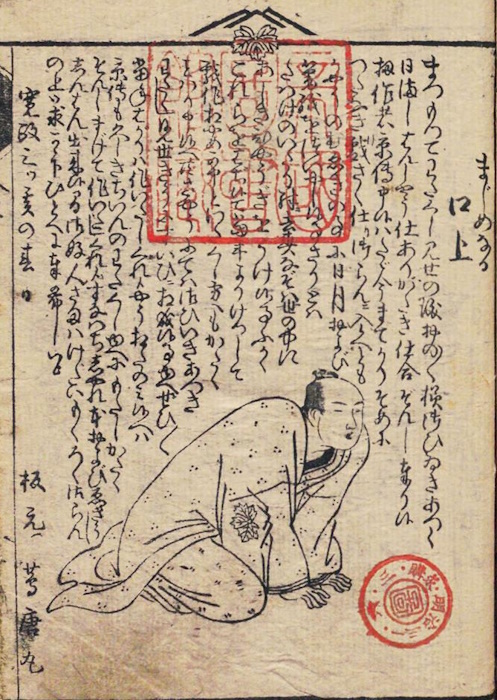

「黄表紙(きびょうし)」とは、その名の通り黄色い表紙で、1巻10ページ程度で上下巻2冊か上中下巻3冊で刊行されることが普通でした。内容は大きく絵があしらわれ、画文一体となってストーリーが展開され、現代のコミックのような体裁でした。この黄表紙、そもそも黄表紙の登場の前に子ども向けの『赤本』、青年向けの『黒本』『青本』というジャンルが存在しました。表紙の色は時代による顔料や染料の変遷もありますが、黄色になったのはじつは色あせが原因です。青本は緑がかった色なのですが、色あせると黄味がかってきます。だったら最初から黄色にしてしまおうと、ウコンの染料を塗ったのが黄表紙なのです。

ヒット作は万単位で売れたようで、蔦屋重三郎(蔦重)や戯作者の山東京伝(さんとうきょうでん)などの活躍した時代が、黄表紙登場の頃と重なります。内容もそれまでの若年向けを主としたものから、大人向けに転換します。大人向けといっても、マンガのような作りで楽しく読めたのでしょう。

黄表紙というと山東京伝や朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)らの作品のような奇想の物語が知られていますが、いずれの作品にも通底するのが「うがち」という概念でした。この「うがち」というのは、被さっているものを剥がして中のものを見せるということです。それまで隠れていたものを明らかにすることで、『こういうことだったのか』と分かるわけです。のちに黄表紙は諷刺とか批評とか評価されますが、単に開けて見せただけのことです。その上で笑いがありました。言葉遊びやダジャレもあり、黄表紙は言葉の宝庫でもあったんですねぇ。

黄表紙ができるまで

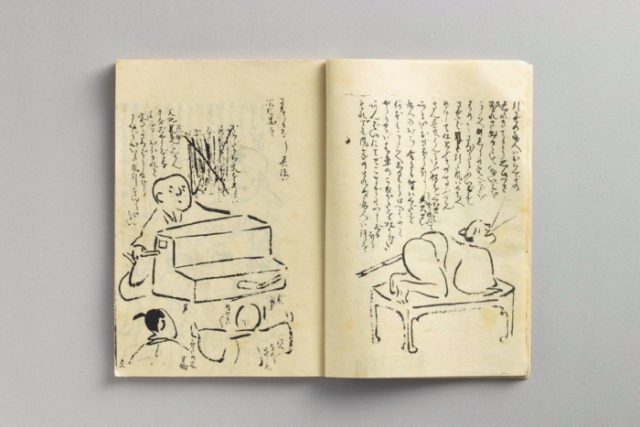

ところで、この黄表紙、手描きのスケッチが版木に起こされ、印刷物になります。その昔、少々出版にも携わったことがありますので、手作りの出版は懐かしいものがあります。

最初に本文(ストーリー)と挿絵がラフスケッチ(手描き)の状態で起こされ(草稿)、紙の指定や要望もここで指示されます。画工と筆耕により版下が作られ、版木師、摺師などの手により分業制で本が作られていくきます。まあ、我々の時代はガリ版刷りでしたけれどもね。以下は大まかな作業の流れです。

版下本〜校合(きょうごう)

版下とは木版を彫るときの版面の基になる文字や図柄のことです。作者からの原稿(草稿)をもとに画工が絵組みを描き、空白部分に、筆耕が本文や詞書(セリフ)などを浄書します。

彫刻

版下本の紙を裏返しにして版木に貼り付け、彫り師が彫ります。版木には、堅い木板が適しているため山桜や柘植(つげ)が使われています。

印刷

完成した版木に、礬水引き(どうさびき・和紙に墨がにじむのを防止する加工)を施した和紙を当て、摺師がバレンでこすり印刷します。用紙代は出版費用の大半を占めるため、売れる部数を定め余分は極力摺りませんでした。

製本

印刷されたものを5枚ずつの袋とじにし、はみ出しを包丁で切り揃え、表紙をかけ糸で綴じます。印刷された1枚を真ん中で二つ折りし、一丁オモテ、一丁ウラといいます。

販売

本屋の店頭をはじめ、行商、貸本屋などに流通し、読者の手に渡ります。

『竹斎老寶山吹色(ちくさいろうたからのやまぶきいろ)』(築地善交作・北尾重政画、1794年刊)の自筆草稿。本文と絵柄の要素が揃う。

画工と筆耕により図柄と文字が整えられ、読みやすくレイアウトされて一冊の黄表紙が出来上がる。