「将来のためにお金を増やしたい」

そう思ったとき、まず候補にあがるのが「NISA」と「iDeCo」だと思います。

名前は聞いたことがあるけれど、「どっちが得なの?」と迷っている方も多いでしょう。

実はこの2つ、「どちらか一方が優れている」というものではなく、目的やライフスタイル、年齢、収入によって向き・不向きがある制度です。

今回は、それぞれのメリット・デメリットを整理しながら、どんな人にどちらが向いているかをご紹介します。

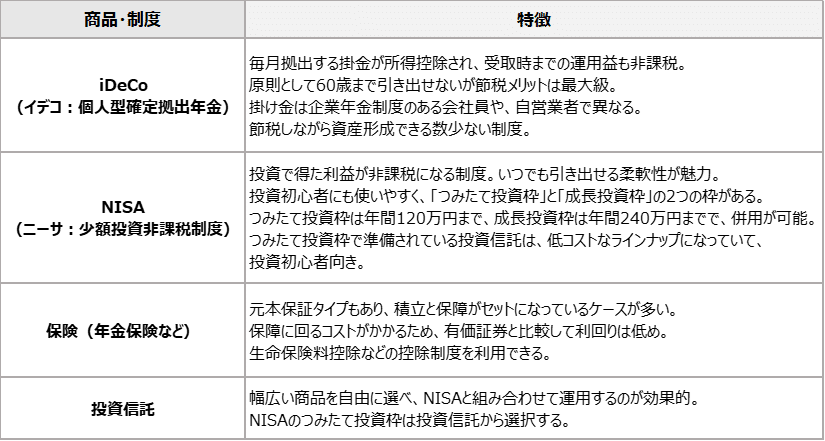

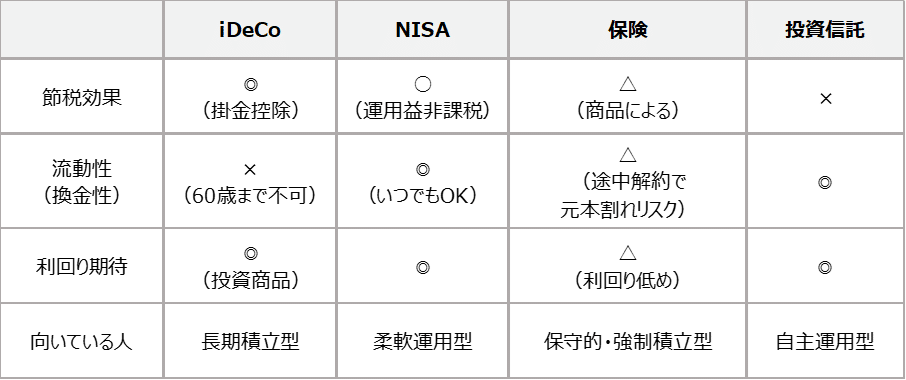

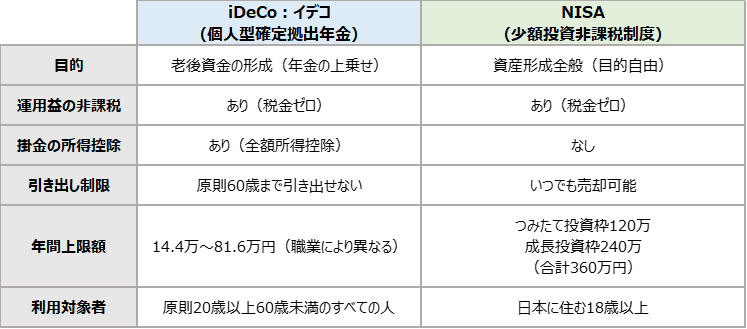

まずは制度の比較

各々の制度の特徴を比較してみました。

これを見ただけではパッとイメージできないかも知れませんので、各々の制度のメリット・デメリットを見て理解を深めましょう。

iDeCoのメリット・デメリット

メリット

掛金が全額所得控除

節税効果が非常に大きいのが一番のメリットでしょう。

例えば、年収500万円の会社員が年間24万円積立すると、約4〜5万円の節税効果もあります。

運用益も非課税

運用期間中にファンドのスイッチング(入れ替え)をしても、その段階では課税されません。そのため、受取時まで非課税で複利運用が可能になります。

60歳以降に年金または一時金として受け取れる

退職金控除や公的年金控除の活用が可能です。これにより、通常の金融商品で運用するよりも、税制優遇の恩恵を受けることも期待できます。

ただし、税制の改正などにより、一括で受け取る際には課税額が大きくなることもあるので、この辺りは注意が必要です。

デメリット

60歳まで原則引き出せない(緊急時でも不可)

これはiDeCoのデメリットの中でも大きなものと言えます。急な入用の際にも引き出すことができませんので、拠出する掛け金については慎重に検討する必要があります。

口座管理手数料(月数百円〜)がかかる

イデコの運営管理機関に支払うお金が必要になります。これは制度を運営していくうえで必要な費用です。

毎月わずかな費用とはいえ、元本確保型のファンド等にお金を入れている場合には、管理手数料分が目減りしていくこともあるので、生きたお金の使い方も学ぶ必要があります。

NISAのメリット・デメリット

メリット

運用益が非課税

まず挙げられるメリットは、運用して資産がどれだけ増えようとも利益が非課税と言うことです。

さらに、つみたて投資枠に採用されているファンドはかなり費用も抑えられているので、投資を始める人にとっては必ず押さえておきたいポイントです。

換金性が高い

iDeCoのように引き出し制限がないので、ライフイベント(教育費、住宅購入)にも柔軟に対応できます。ただし、価格が変動する金融商品でうんようするため、目的や運用期間に応じて許容できるリスクの範囲内での運用をお勧めします。

選択肢が豊富

投資信託やETF、個別株など、選べる商品が豊富です。つみたて投資枠に関しては低コストの投資信託に限られますが、それでも幅広い投資対象から選択することができます。

デメリット

投資する時点での節税メリットはない

これはデメリットとは言えないかも知れませんが、iDeCoは投資時点での節税メリットがあるため、あえて比較するとデメリットと言えるかもしれません。

これ以外にデメリットはないと言えるでしょう。

iDeCo、NISAいずれとも投資性の商品ですので、自己責任での運用となることは肝に銘じておく必要があります。

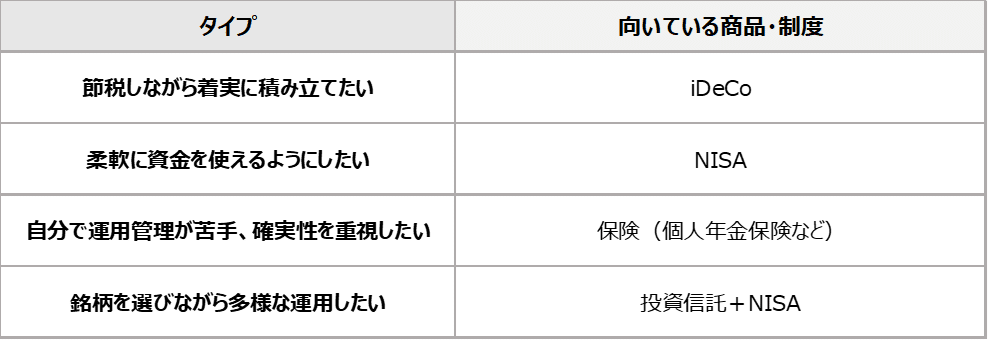

どんな人に向いている?

iDeCoが向いている人

「老後資金をしっかり確保したい」と考えている人

計画的に老後まで資金を運用して資金を準備したい人にはぴったりの制度です。

課税所得が高い人

節税メリットを最大限に活かしたい人にはありがたい制度です。拠出額に上限額はありますが、投資しながら節税メリットを得られるの数少ない制度です。

自営業者の人

会社員の人と比べて、自営業者の人の掛け金上限は大きくなっています。

月額:68,000円

年額:816,000円

公務員や会社員の人と比べて、3倍近い掛け金上限額になっているため、いわゆる「稼いでいる自営業者」の人にとってはもってこいの資産形成の制度であり、節税できる手法となります。

NISAが向いている人

使い道の自由度が高い資産形成をしたい人

年齢によっては、iDeCoは換金できる時期がかなり先になるので、5年から10年以下の中期的な資産運用を考えいている人にはNISAの方が向いていると言えるでしょう。

ライフイベントに備えて「途中で引き出せる」ことを重視する人

いつ・どのタイミングで利益が出ているかの確証はありませんが、ライフイベントごとに資金の引き出しを考えている人はNISAの利用が向いています。

投資初心者や専業主婦・学生など、所得控除があまり必要ない人

少額から投資を始めたい初心者の人にはNISAが向いているでしょう。

ネット専業証券では、月額100円からでも取り組めることもあり、投資初心者はNISA一択と言えるかもしれません。

実は「併用」もアリ!

迷ったら「両方使う」という選択肢も十分アリです。

NISAでつみたて投資しつつ、iDeCoで老後資金を積み立てる

使えるお金と使えないお金をうまく分けて、資産のバランスをとることができます。

ただし、所得が多い人やすでに投資に十分に回す貯蓄がある人に限られるかもしれませんが、どちらかの制度しか利用できないということはありませんので、十分に両制度のメリット・デメリットを知ったうえで資産形成に取り組みましょう。

まとめ

iDeCoとNISA。

どちらも「将来の安心」をつくる素晴らしい制度です。

選ぶポイントは、「何のために貯めるか」と、「いつ使いたいか」。

目的やライフステージによって、「今の自分に合った制度」を選びましょう。

そしてできれば、制度の違いを活かしながら両方をうまく活用するのが理想です。

しかし、これらのことも自分ではなかなか判断はつかないかも知れません。

そんな時には、ライフプランの見直しからFPに相談してみてください。

無駄な固定費を削減して、「生きたお金」の使い方を教えてくれます。

FPドットコムでは、「生きたお金」の使い方の相談ができるFPをご紹介しますので、お気軽にご相談下さい。

ご相談はこちらから👇