いざという時、あなたの家は守られていますか?

日本に暮らす以上、地震のリスクは避けられません。

しかし実際に地震保険に加入している世帯は全体の3分の1程度。

2023年度時点での最新データによると、

-

地震保険の世帯加入率:34.9%

-

火災保険契約に地震保険を付けた割合(付帯率):70.3%

この2つの数字の「意味の違い」と、地震保険が「必要な人」と「不要な人」について説明して行きます。

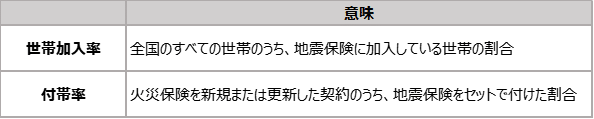

「世帯加入率」と「付帯率」はどう違う?

「世帯加入率」は全国民全体を対象にした比率で、「付帯率」は新しく火災保険を契約した人の比率です。

新規契約者の多くが地震保険を選ぶ一方で、長年見直しをしていない人たちは未加入のままという構図が浮かび上がっているようです。

地震保険って、どこまで補償してくれるの?

火災保険のオプション(特約)として加入

地震保険は、火災保険のオプション(特約)としてのみ加入可能な保険です。地震・津波・噴火による損害をカバーしていますが、火災保険と異なり、全額補償ではなく、一定の制限がある点に注意が必要です。

補償額は火災保険の最大50%まで

火災保険の保険金額の50%までしか補償されません。

例えば、建物に対して2,000万円の火災保険に加入している場合は、地震保険では 最大1,000万円まで補償されます。

家財1,000万円の火災保険を付けている場合は、地震保険の補償額は 最大500万円までとなります。

つまり、全壊しても全額戻ってくる保険ではないという点を理解しておくことが大切です。

建物・家財それぞれに契約が必要

地震保険では、建物(住宅)と家財(家具・家電・衣類など)は別々に契約する必要があります。

建物だけ地震保険をかけている場合、家財の損害は補償されません。

家族が多かったり、高額家電が多い家庭では、家財にも保険をかけておくと安心です。

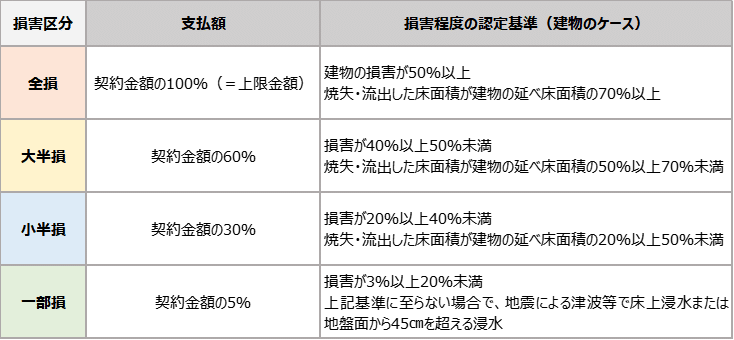

支払いは「損害区分」で決まる

地震保険では、損害の程度に応じて次の4段階で支払い額が決まります。

建物2,000万円の火災保険に地震保険を付帯した場合の補償額は最大1,000万円までとなります。

ただし、これは「全損」と認定された場合の補償金額です。

なぜ50%しか補償されないのか?

地震は大規模災害となることが多く、保険金支払いが一度に集中します。

そのため、制度として破綻しないよう「政府と保険会社の共同運営」となっており、補償上限も制度的に決められているのためです。

地震保険が必要な人、不要な人とは?

こんな人は地震保険の加入を検討した方が良いかも?

住宅ローンが残っている人

家がなくなってもローンだけ残る最悪のケースに備えられます。

貯蓄に不安がある人

数百万円の再建費用を自己資金だけでまかなうのは難しい人は保険が心強い味方になるでしょう。

地震リスクが高いエリアに住んでいる人

南海トラフや首都直下型地震が想定される地域などに住んでいる人は、高確率で地震被害に会う可能性があります。

その際の経済的損失を分散させるためにも地震保険は必要でしょう。

こんな人は不要?または見直し対象かも?

賃貸住宅に住んでいる人

賃貸住宅は建物は大家さんの所有物です。「家財の補償」は必要かもしれませんが、家族が少ないと家財も多くないため、保険料とのバランスを考えれば不要な人もいるかもしれません。

空き家やセカンドハウスを所有している人

地域によっては地震保険料が火災保険と同等の水準になることもあるので、保険料の負担に見合う価値があるか、冷静に精査をする必要があります。

十分な資産がある富裕層の方

自費で再建できるのであれば、必ずしも保険が必要とは限りません。

築年数の浅い分譲マンションに住んでいる人

「新耐震基準」に則って設計・施工されたマンションは、震度6強~7程度の大地震でも倒壊しないことを前提に建てられています。

築10年以内の分譲マンションであれば、この基準に該当しているはずです。

つまり、全壊のリスクは一戸建てよりも相対的に低いと考えられます。

しかし、地震の際の被害は、建物の倒壊リスク以外にもさまざまな被害も想定され、家財のみ付帯することを検討するのも一案です。

まとめ ~地震保険は「損得」ではなく「再建の足場」~

地震保険は、補償額に上限があることを見てもわかる通り、すべてを元通りにするための保険ではありません。

しかし、突如住まいを失ったときに、次の生活への第一歩を後押ししてくれます。

自分や家族の未来のために、「保険料」に主眼を置くのでは、「生活の備え」として地震保険を見直してはいかがでしょうか?

その際にライフプランの見直しなど、経験豊かなFPにご相談いただくことをお勧めします。

FPドットコムでは、地震保険をはじめ、火災保険などのリスクマネジメント計画に長けた専門家をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらから👇