2025年の4月に入り、米国市場では「株安・債券安・ドル安」が同時に進行する、いわゆるトリプル安が発生しています。

本来であれば、リスクオフ局面では債券などの一部の資産が「逃避先」となるはずですが、今回はそのセオリーが通用していません。

この異例の現象が意味すること、そして私たちの資産運用にどんな影響を与えるのか、整理してみましょう。

トリプル安とは?

トリプル安とは、以下の3つの資産が同時に下落する状態を指します。

-

株式安:NYダウ、S&P500やナスダックなどの主要株価指数が下落を続ける。

-

債券安(利回り上昇):米国債などの価格が下落し、金利が上昇する。

-

ドル安:ドルが他の主要通貨(特に円やスイスフラン、ユーロ)に対して下落する。

通常、株が下がれば債券(特に国債)が買われることにより、ドルが買われることで資産分散が機能することになります。

しかし今回は、一時的要因かも知れませんが、その逃げ場すら機能していません。

なぜトリプル安が起きているのか?

1. 米国の関税政策(関税強化案)

トランプ大統領が掲げる保護主義的な関税政策や、外国人による米国債保有に課税する案が相次いで発表された結果、海外投資家が米国資産の信頼性に疑念を持ち始め、株も債券も売られる事態になりました。

2. インフレと長期金利の高止まり

関税強化は、米国内の物価上昇を招く要因と見られており、アメリカの中央銀行(FRB)の利下げ期待が遠のき、インフレ率が思った以上に粘着質であることが明らかになっています。

これを受けて10年債利回りは一時4.5%を超え、市場の重しとなっています。

3. ドル売り圧力の高まり

リスクオフにもかかわらず、米国の地政学的・経済的信用低下により、ドルではなく日本円やスイスフラン、そして金に資金が流れています。

これにより、ドル安も同時に進行することになっています。

今後の懸念と影響

海外マネーの流出

外国人投資家の米国債売却は金利の上昇圧力となり、株式市場にもマイナス要因となる。

世界経済への波及

米国は基軸通貨国。ドル安が進むと、新興国やドル建て債務を持つ国への影響が大きくなり、特に新興国の財政をひっ迫する可能性がある。

日本への影響

日米金利差が一時的に縮小すれば、為替も円高に振れる可能性があり、日本の輸出企業にとってはマイナス要因となり、さらに関税が導入されればさらなる悪化要因に。

投資家はどう備えるべきか?

資産の「通貨分散」「市場分散」も意識する

円・ドル・スイスフラン・金など、複数通貨・資産に分ける。

これまでは、強い米国経済に期待をして米国株式市場に多くの資金を振り分ける投資家も多くいたようです。個人投資家もNISAという制度の後押しもあり、S&P500のような米国の株価指数に連動するファンドに多くの資産を振り分けていましたが、今後投資するに当たっては、通貨や市場の分散も意識しましょう。

「安全資産」や相対的な強さを持つ資産にも注目

金、短期国債、実物資産(REIT・土地)などの持ち方を検討することも一案です。

米国から資金逃避がどれくらい続くかは不透明ですが、一部は割安感ある日本株に流入する可能性も指摘されています。

ただし、トランプ大統領の関税政策の先行きがまだまだ見えておらず、あいかわらず不安定な状況は継続すると思われます。

まとめ

今回のトリプル安は、一過性のセンチメントではなく、構造的な信用不安が背景にあります。

さらに、アメリカ国債を保有している債権国の上位3か国に入っている中国に対しては強硬な姿勢を崩していません。

互いに報復関税を繰り返すことになっているので、貿易戦争のさらなる発展が米国経済のみならず、世界経済に冷や水を浴びせ続けることが懸念されています。

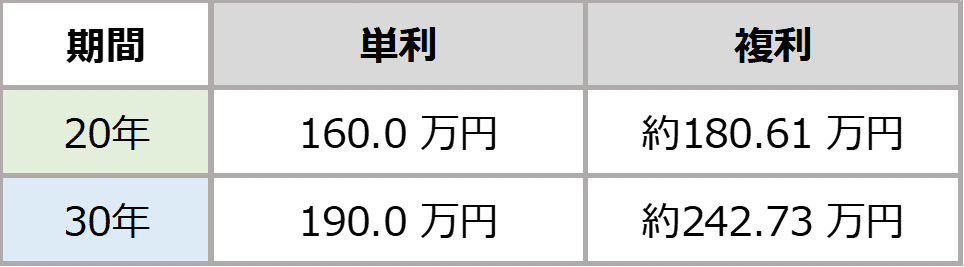

こんな中でも個人投資家は短期の値動きに振り回されず、「長期」「分散」、時には「積立」という手法を駆使して自分の資産の保全をはかりながら長期的な成長のために冷静な判断をしていくことをお勧めします。

FPドットコムでは、資産形成のサポートもしておりますので、現在の資産形成のポートフォリオや今後の投資方針について相談したい方はお気軽にお問い合わせください。

ご相談はこちらから👇