インフレ時代の貯蓄戦略をどう考える?保険・NISAとの併用や相談先も紹介

財形貯蓄制度は、勤め先の福利厚生として利用できる手堅い貯蓄方法です。

主に大企業が導入している制度と言えるかも知れませんが、勤務先で財形貯蓄制度がある場合には利用を検討するのもいいかもしれません。

しかし、インフレや資産形成ニーズを踏まえると、NISAやiDeCoと併用したライフプランニングが欠かせません。制度の仕組みを理解し、自分に合った貯蓄・運用スタイルを見つけましょう。

財形貯蓄の特徴と種類

給与天引きで強制的に貯蓄

財形貯蓄は「給与天引き」で自動的に貯められる点が最大のメリットです。

自分の口座に支払われた後で振り分けることもありませんので、うっかりと使ってしまう前に貯蓄に回るというメリットがあります。

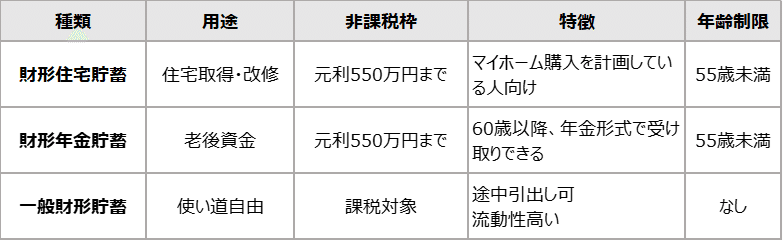

財形貯蓄は3種類

財形貯蓄は3種類あり、中でも一般財形貯蓄は非課税の恩恵はありません。

財形貯蓄のメリット・デメリット

メリット

-

給与天引きで自動的(強制的)に貯めることができる

-

住宅・年金目的で利用する場合には非課税メリットがある

-

退職時に一括で受け取り可能な制度がある

デメリット

-

現状の金利情勢は金利が低く、インフレに負ける可能性がある

-

目的外で引き出すと非課税枠が使えなくなる

-

運用商品ではないため、資産形成として利用するには注意が必要

どれくらい貯めるのが理想?

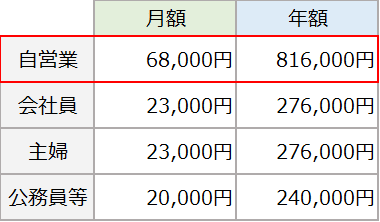

目安としては、毎月の可処分所得の10~20%を貯蓄に回すと堅実といえるでしょう。

たとえば、可処分所得が約20万円の場合、財形貯蓄で月2〜3万円を自動的に貯蓄していくと、年間で24〜36万円を貯めることができます。

ただし、インフレに備える観点から「現金+投資」のバランスが重要です。

さらに、家族がいる場合には、保険への備えや住宅ローンなどの支出も念頭に入れて、マネープラン、ライフプランを練ることが必須になります。

NISA・iDeCoとの併用もアリ

財形貯蓄は「元本確保型」の保守的手段です。

一方、以下のような制度と併用することで、リスク分散と資産形成が可能になります。

NISA

インフレヘッジ・長期資産形成向けの方法で運用益は非課税です。

生涯の投資枠として1800万円(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて)もあるので、財形貯蓄とバランスを考えて利用するのも一案です。

ただし、元本保証がない投資商品であるので、許容できるリスクを理解した上での利用が必要です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

老後資金準備の方法としての制度で、税制優遇があります(会社によって加入可否あり)。

NISAと同じような成長資産への投資も可能ですが、保守的な金融商品も用意されていることも多いため、財形貯蓄とのバランスを考えて利用しましょう。

原則として60歳まで引き出せないので、このあたりも注意が必要です。

ライフプランをどう立てる?

財形を利用しつつも、ライフステージに応じた設計が重要です。

20代~30代は、財形貯蓄+NISAなどで成長資産と使い道の決まっている貯蓄への準備。

保険はコスパ重視の掛け捨て保険が好ましいでしょう。

30代~40代は、所得が上がってくることも想定されますが、教育資金などの支出が増大していく世代でもあります。

財形にこだわらず、NISAやiDeCoなども併用して、税制優遇を賢く利用しながら、資産形成をしていくことが良いでしょう。

50代からは、財形年金やiDeCoで老後資金を本格的に確保していくことが必要になります。

ただし、これらはあくまでも一例であり、ライフプランをキチンと練って専門家に相談しながら資産形成に取り組むことをお勧めします。

誰に相談すればよい?

中立的なアドバイスを受けたい場合には、FPなどの専門家に相談するのが近道でしょう。

無料相談を受けられるFP相談窓口を活用するのも一案です。中立性と専門性のあるFPに相談することで、制度間の「重複」や「取りこぼし」も防げます。

まとめ ~無理に利用する必要はないかも?~

財形貯蓄は「堅実な自動貯蓄」として有効ですが、インフレや老後資金を意識した資産形成には、NISAやiDeCo、保険の併用が不可欠です。

所得状況をみて、無理に利用する必要もないかもしれません。

利用する際には制度の特性を理解し、ライフプランに合わせて活用していきましょう。

迷ったときは、中立的なFPの力を借りて、自分だけの「資産形成の方法」を探ってみてください。

FPドットコムでは、中立なアドバイスをしてくれるFPをご紹介しています。

資産形成や、リスクに備えた保険も交えたトータル・ファイナンシャル・プランニングを受けてみませんか?

ご相談はこちらから👇