個人事業主やフリーランスの人は、会社員の人とは違い、自分のコトは自分で守らないといけません。

さらに、自分の家族についても自分自身で責任を負うことになります。

そんな個人事業主やフリーランスの人たちが、「もしも」のことに備えながら将来の資産形成をしていくにあたり、押さえておくべきポイントや制度の活用について説明して行きます。

社会保険のカバー不足にどう備えるか

民間の保険でカバー

個人事業主やフリーランスの人は会社員と異なり、労災・雇用保険の対象外であるため、自ら保険の備えを整える必要があります。

つまり、病気やケガで働けなくなったときの収入減、老後の年金不足など、リスクは会社員以上に高くなります。

どんな保険でカバーする?

「所得補償保険」や「就業不能保険」で働けない間の生活費をカバーすることも検討すべきでしょう。

これらは、ケガや病気で働けなくなった際に、一定の要件を満たせば収入の一部を保証してくれる頼もしい保険です。

自分自身の年金を作る

個人事業主やフリーランスの人は、厚生年金の対象外です。

会社員や公務員の人が受けられる社会保険制度の多くの恩恵を受けることができないため、「国民年金基金」や「iDeCo:個人型確定拠出年金」で老後資金を自助努力で積み立てる必要があります。

これらは、自分や家族を守るだけでなく、事業を継続するための備えでもあるので早めの対策をおすすめします。

事業と家計の「財布」を分ける

事業用と生活用のお金はしっかり分けて管理するのが基本です。

収支の把握をはっきりすることにより、「どんぶり勘定」になることを防げます。

こうしたことは、節税や資金繰りの判断もスムーズになります。

例としては、以下のサービスなどを利用するのも一案です。

・事業用の口座・クレカを分けて使用

・家計簿アプリ+確定申告ソフトで簡単に連携・管理

「お金の流れ」が「見える化」されると、資産形成や保障(補償)の準備の判断力も格段に上がります。

収入に波がある人こそ、資産形成がカギ

企業規模の大小にかかわらず、収入にばらつきがあるのは事業をしていく上では避けられないことです。

だからこそ、「貯める力」「増やす力」が重要になってきます。

とくに事業規模の小さい個人事業主やフリーランスの人は、好調な月もあれば、赤字スレスレの月もあるのが現実でしょう。ムリのない積立投資で長期的に資産を作る必要があります。

有利な制度を利用する

資産形成を後押ししてくれる代表格としては、NISAとiDeCoがあります。

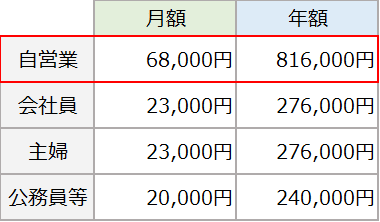

NISAはすべての人に恩恵がありますが、iDeCoは個人事業主の人には大きなメリットがあります。

このように、会社員や公務員の人と比較して拠出できる金額が多いのが特徴です。

しかも、この掛け金は所得から控除できるという、「節税」効果もあるため、使わない手はありません。

個人事業主やフリーランスの人は、収入の波があるのは確かですが、その波をならすために、「資産運用×生活防衛費の確保」の両輪が不可欠です。

税制優遇制度は使い倒す

先ほど説明したiDeCoをはじめ、個人事業主には税金対策になる制度がいくつも用意されています。

自分で申告・納税するからこそ、控除や節税制度を知って活用するだけで可処分所得は大きく変わります。

・小規模企業共済:退職金代わり+全額所得控除

・経営セーフティ共済:取引先倒産時の備え+掛金全額経費

・青色申告特別控除(65万円):帳簿管理で節税

これらの制度を既に活用されている事業主の人も多いかも知れませんが、まだ活用していない人は「自分のための制度」は知ったもん勝ちなので、是非活用することを検討してみてください。

税金も味方にできます。

将来のビジョンから逆算する

ゴールを持つことで、判断がぶれにくくなります。

資産形成も保険も「何のために、いつまでに、いくら必要か」が見えると選択肢が明確になります。

事業拡大や引退の時期を見据えて準備を始める。

家計面では、子どもの教育費や住宅購入など、ライフイベントの策定

公私の将来を描くことで、今すべき「守り」と「攻め」のバランスが見えてきます。

まとめ

個人事業主やフリーランスの人は、「自分自身=会社」だからこそ、守ること・増やすことの両方が必要です。

保険で土台を固め、制度を活用しながら、事業と生活の未来をデザインしていきましょう。

FPドットコムでは、自営業者の方向けのライフプランや資産形成などのアドバイスができる専門家をご紹介しています。

相談は無料でできますので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談はこちらから👇