FPドットコムにご相談いただくケースで、海外の生命保険や金融商品に関する質問が多くなっています。

最初に申し上げますと、日本で認可を受けていない事業者が保険や金融商品を勧誘することは違法です。

この問題は、非常に重要な法的・消費者保護上の問題を含んでいます。

なぜだめなのか?

どういう場合が違法になるのかについて、日本国内での法制度を前提に、簡潔かつポイントを押さえて説明します。

日本の法制度における問題点

問題の構造

海外の生命保険商品を「資産形成」の名目で紹介・販売し、エージェントが報酬を得ているという構図です。

日本国内においての問題点から説明します。

保険業法違反の可能性(無登録営業)

日本で保険を販売・媒介・募集するには、金融庁の登録が必要になります。

登録なしで「勧誘」「説明」「書類の手配」「報酬受領」などを行っていれば、保険業法違反(第275条)となります。

登録を受けている保険会社等の職員や、委託契約を結んでいる事業者以外は上記の営業活動をしてはならないということになります。

よくあるケースが、エージェント自身が「紹介」と言って勧誘のサポートをするケースです。

「紹介」と言っても、実質的に販売や斡旋と同等であれば違法と判断されます。

金融商品取引法違反の可能性(みなし有価証券販売)

海外保険商品や金融商品が、投資性(貯蓄性・運用性)を持つ場合、みなし有価証券と見なされることがあります。

無登録で勧誘すると、金融商品取引法違反になります。

エージェント側はこれらを熟知していないにしても、「紹介」と言う言葉にこだわるということは、法律違反を犯している可能性があることを認識しているということでしょう。

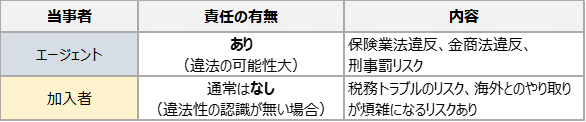

エージェント(紹介者)の責任

紹介だけであっても、継続報酬・手数料の受領があれば、実質的な媒介行為と見なされるリスクが高いです。

この場合は、保険業法違反(無登録募集)、金融商品取引法違反(無登録販売勧誘)などに問われる可能性あり、 刑事罰の対象にもなりえます(罰金・懲役)。

驚くことに、国内の保険会社や金融機関に所属しながら、海外の保険商品や金融商品を「紹介」と称して提案しているエージェントも多数います。

加入者(顧客)の責任

通常は、違法性の認識がなければ罰せられないとされています。

ただし、警告・行政指導対象になることはあるようです。

そして、運用などで得た利益を適切に申告していない場合の税務リスク(無申告・申告漏れ)もあるので注意が必要です。

さらに、トラブルが発生した際には日本の消費者保護制度が適用されないリスクが高いとされています。

よくある誤解

「紹介だから違法ではない」

これは間違いです。

保険業法や金融商品取引法では、「紹介」という形式ではなく、実質的な行為内容で判断されます。

海外の保険商品に加入した場合、「紹介」と言っているにも関わらず、エージェントには持続的な報酬が支払われているケースがほとんどです。

この行為は実質的は「紹介」の範疇を超えていると考えられます。

海外の富裕層のための商品

これも誤解しやすい勧誘の言葉でしょう。

実際に、富裕層・超富裕層向けの金融商品は存在します。その商品を購入するには最低金額が1億円以上など、かなり高額なお金を必要とします。

その方が資金を集めて運用する側も効率がいいからであり、わざわざ日本の小口投資家のお金を集めて運用する必要がありません。

つまり、この勧誘のワードを鵜呑みにすることは賢明ではありません。

まとめ

責任の所在

金融庁は、無登録での保険募集行為に対して厳格な姿勢を示しており、実際に行政処分が行われた事例も存在します。形式的に「紹介」と称していても、報酬の受領や具体的な商品の推奨・説明を行っている場合は、保険募集と見なされる可能性が高く、法令違反となるリスクがあります。

無駄なトラブルを避けるためにも、このような勧誘に耳を傾けることは得策ではありませんので、注意するようにしましょう。

ただし、海外に拠点がある金融機関の日本人向けのサイトなどを見て、自分自身で申込をする行為に関しては違法性が問われることはないと言われていますので、この限りではないようです。

保険への加入や、資産運用・資産形成を検討する際は、正規の登録を受けた保険募集人や証券外務員などを通じて行うことが重要です。

不明な点や不安がある場合は、FPドットコムにご相談ください。

お問い合わせはこちらから👇