「たとえ外国人には奇異に見えようとも、

生きている都市には固有の伝統が存在する。

それを無視して都市を切り売りすることはできない。

(中略)これがわれわれの街なのだ。

(中略)これがわれわれの伝統であり、われわれの街なのだ。

われわれは長い間共産主義者の独裁のもとで生きてきたが、

実業家の独裁のもとで暮らすようになっても

生活はいっこうに良くならない。

彼らは自分たちがいる国のことなど

まったく気にしていないのだ」

グレゴリー・ゴーリン

「真理を広めなければならない。経済学の法則は工学の法則と同じである。

ある一連の法則があらゆるところに当てはまるのだ」

ローレンス・サマーズ

以前は、ロシアにアルコール依存症が多いのは、

共産主義のせいで、大量のウォツカが必要だと考えられていた。

しかし資本主義に移行後、ロシア人の

アルコール摂取量は、2倍に増えた。

もっと強い薬物にも手を出すようになってしまった。

アレクサンドル・ミハイロフ(ロシア麻薬問題担当長官)

1994年から2004年の間に麻薬常用者の数は9倍に増えて

400万人を超え、ヘロイン中毒も少なくない。

1995年ロシアのHIV感染者は5万人だったが、2年で倍増

国連合同エイズ計画(UNAIDS)によれば、

2007年には、ほぼ100万人に達する。

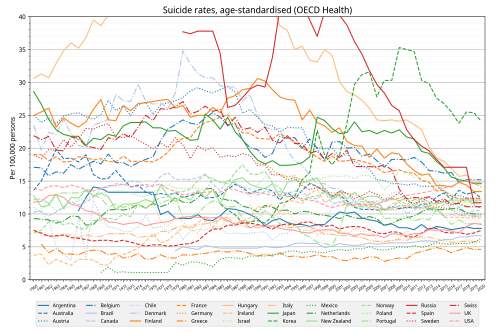

1992年ショック療法が始まるとすぐに、自殺率が急上昇

1994年には、8年前と比べてほぼ倍になる。

殺人の件数も急増し、1994年の暴力犯罪の件数は

改革前の4倍以上に膨れ上がった。

World Health Organization Regional Office for Europe ,

"1780 SDR , Suicide and Self-Inflicted Injury ,

All Ages Per 100,000 ,1986-1994 ,"

European Health for All Database(HFA=DB),data.euro.who.int/hfadb

World Health Organization Regional Office for Europe ,

"1793 SDR,Homicide and Intentional Injury,All Ages Per 100,000,1986-2004"

European Health for All Databese.

ウラジミール・グセフ(2006年、研究者モスクワ在住)

「私たちの祖国と国民は、犯罪に満ちた

この15年間でいったい何を得たのでしょうか?」

「この犯罪的な資本主義の時代に、国民の10%が殺されたのです」

ロシアの人口は、毎年約70万人も減少していた。

ショック療法が年間を通じて行われた最初の1992年から

2006年の間に、約660万人の人口が減少した。

Nikitin ,"91 Foes Linked by Anger and Regret"

Stephen F.Cohen ,"The New American Cold War ,"

The Nation ,July 10,2006

Central Intelligence Agency ,"Russia" World Factbook 1992

(Washington ,DC:CIA,1992),287

Central Intelligence Agency ,"Russia"World Factbook 2007 ,www.cia.gov.

シカゴ・ボーイズであった経済学者アンドレ・グンダー・フランクは、

ミルトン・フリードマンに書簡を送り、

「経済的ジェノサイド」の罪を犯したと糾弾した。

モスクワの中心街は、オリガルヒたちが最精鋭のガードマンに警備され

黒塗りのベンツを乗り回し、欧米の投資家は昼は投資、夜は無料の娼婦

将来の夢は、と聞かれた農村の17歳の少女

「ロウソクの灯りで本を読んでいる私に

21世紀のことなんて話せるわけがない。

21世紀なんて私には関係ない。

ここはまだ19世紀なんだから」

Colin McMahon ,"Shortages Leave Russia's East Out in the Cold,"

Chicago Tribune , November 19,1998.

ロシアの資産・資源を略奪するために必要だったのは、

議会の放火からチェチェン侵攻のような剥き出しの暴力だった。

だって、新自由主義「革命」だもの。

ゲオルギ・アルバトフ(エリツインの当初の経済顧問)

「貧困と犯罪を生む政策は、(略)

民主主義が抑圧された場合にのみ存続できる」

Arbatov ,"Origins and Consequences of 'Shock Therapy ,"177.

リチャード・パイプス(ハーバード大学・歴史学者)

「ロシアにとって、制度的構造が跡形もなく消え去るまで

解体し続けることはいいことだ」

Richard Pipes , " Russia's Chance ," Commentry 93,no.3(March 1992):30

リチャード・エリクソン(コロンビア大学・経済学者)1995

「いかなる改革も過去に例を見ないほど、破壊的でなければならない。

すべての経済制度と大部分の社会・政治制度、

さらには生産や資本、技術など物理的構造を含めて社会全体を一掃する必要がある」

Richerd E.Ericson ," The Classical Soviet-Type Economy : Nature of the

System and Implications for Refrom ," Journal of Economic Perspectives

5,no.4(Autumn 1991):25

一連のロシアにおける経済改革の失敗が、もはや隠し切れなくなると、

「改革が足りない」ではなく、ロシアへ責任を転嫁していく。

ロシア社会が「腐敗体質」、専制的支配を長く受け入れてきたため

ロシア人は、真の民主主義を受け入れる段階にまだない、などと言いだした。

ワシントンのシンクタンクのエコノミストは、ロシア人特有の気質のせいで

自分たちが作った経済を否定、マフィア資本主義とあざ笑った。

アトランティック・マンスリー2001

「ロシアから絶対に良いものは、生まれない」

リチャード・ルーリー(ロサンゼルス・タイムズ、作家・ジャーナリスト)

「ロシア人はじつに惨めな国民であり、選挙とか金儲けといった

ごく健全でありふれたことでさえ、とことん台無しにしてしまう」

Tayler ," Russia Is Finished " ; Richard Lourie , " Shock of Calamity ,"

Los Angeles Times , March 21,1999

アンダース・オスルンド(エコノミスト)

「資本主義の誘惑」だけがロシアを変え、

純然たる欲望がロシア再建の原動力になると断言

しかし数年後には、「腐敗、腐敗、そして腐敗だ」

彼の中では、「資本主義の誘惑」とやらが、「腐敗」と無縁であるようである。

Josefesson ," The Art of Ruining a Country with a Liitle Professions

Help from Sweden."

ロシアの悪者に仕立て上げるのは、非常に簡単である。

しかし問題の本質は、ショック・セラピーにある。

共産主義経済から資本主義経済に移行する際に、

ショック・セラピーという手法でもって、ロシア資産の強奪が行われた。

ロシアとイスラエルの二重国籍者とハーバードの連中、米政府、EU主要国が、

ロシア諸制度をことごとく破壊した結果、腐敗が生じたのである。

ショック・セラピーの核心は、無法状態を強制的に作り上げ

膨大な利益を一瞬で生み出すものだった。

「ロシア、国際投機家にとってのクロンダイク」

(カナダの金の産地)

ロシアと中欧は、「ニュー・フロンティア」

こうしたマスメディアによる情報統制も、一様に見られる。

多国籍企業は、郵便局から国立公園、学校、社会保障、災害救済など公的な管理に

あるものすべてを、征服し奪い取る対象と見なす。

ミルトン・フリードマンに先導されたシカゴ学派と呼ばれる経済学は

かつての植民地主義者に酷似していて、あらゆるものを強奪する。

重要なことは、民営化契約は混乱の最中に結ばれるのが常であり、

明確な法律や有効な監督機関が、あってはならない。

新自由主義は、「第二の植民地略奪」と呼ばれる。

最初に土地から富が奪われ、次に国から富が奪われる。

この熱狂的な強奪の後、次こそちゃんとした「制度構築」をしようと言う。

それは、泥棒行為を合法化するものでしかない。

構造的には、植民地に入植した西洋人が略奪した土地を

条約で縛り付けたのと同じである。

(P225~P238)

スティグリッツ

競争こそ重要

重要なのは財政赤字の削減と民営化だとIMFは考えていた。

民営化の手順などはどうでもよかった。

(略)

ロシアでIMFの誤りが引き起こした結果は、

単なる物価の高騰にとどまらず、はるかに深刻なものだった。

民営化企業は実効性のある反トラスト法で規制されていないため、

独占やカルテルを作って、利益をあげようとした。

独占による大きな利益のせいで、マフィアのような手口に訴えたり

談合を行ったりする連中が、あとをたたなかった。

インフレの抑制

新たに民営化した企業は、(略)資産強奪に方針転換した。

IMFが招いた高金利は、(略)輸入品を割安に、輸出品を割高にした。

金融引き締めは、バーター取引の横行も招いた。

通貨の不足によって労働者への給与は、トイレット・ペーパーから

靴にいたる、あらゆる品物で支払われた。

労働者が最低限の生活必需品を購入するために、現金を手に入れようとしたことから

国中のいたるところに、闇市ができた。

民営化の利益

急進的な「ショック療法」改革論者は、自由化の問題はペースが速すぎたことに

あるのではなく、迅速に導入しなかったことにあると主張したが、

民営化の問題についても同じ主張をした。

(略)

ロシアで強要された民営化は、経済成長を促さなかったばかりでなく、

政府、民主主義、そして改革への信頼を踏みにじった。

天然資源への徴税が施行される前に、豊富な天然資源を安売りした結果、

エリツィンの少数の友人や同僚は、億万長者になったが、

国は、年金受給者に月15ドルの年金を支払うこともできなかったのである。

お粗末な民営化のなかでも、ことにひどい例は、融資分担計画だった。

1995年に政府は中央銀行に必要な資金を出させる代わりに民間銀行に出させた。

こうした民間銀行の多くは、銀行の設立許可を取得した

政府部内に人間と交友関係にあった。

設立許可はまさに金のなる木を手に入れることに等しかったため、

自分たちや友人、さらに政府にも融資をした。

融資の条件として、政府は自らもっている企業の株式を担保にした。

すると驚いたことに(!)

政府はその債務を履行せず、民間銀行は偽装商売とも思える状況で

企業を支配下におさめたのである。

このような民営化には、政治的な正当性などなかった。

また、すでに指摘したように、正当性がないという事実により

必然的にオリガルヒは、国外への送金を急ぐようになり、

民営化をくつがえそうとしたり、

自分たちの地位を脅かすような新政府が

誕生しないうちに送金しようとした。

国からのこうした恩恵、さらに厳密に言えば、エリツィンの恩恵に浴している

人びとは、エリツィンの再選を確実なものにしようとして奔走した。

(略)

実際、オリガルヒがエリツィンに提供したのは、

もっと価値あるもの、現代的な選挙管理のテクニックと、

オリガルヒの影響下にあるテレビ、

ネットワークを積極的に利用する方法だった。

融資分担計画はひと握りの集団、オリガルヒの懐を肥やす最後の仕上げとなり

オリガルヒは国の経済のみならず、政治的命運をも支配するようになった。

(噂によれば、その一部はマフィアに似た組織の出身らしい)

ある時期、オリガルヒはロシアの富の50%を支配していると主張した。

オリガルヒを擁護する者は、オリガルヒを米国の新興成金、

ハリマンやロックフェラーになぞらえた。

(略)

ロシアのオリガルヒは資産を盗み、略奪し、国をひどい貧困におとしいれた。

企業が倒産の危機に追い込まれる一方で、

オリガルヒの銀行口座はうるおったのである。

ロシアを誰が見捨てたか

米国とIMFの当局者は、メディアと政治権力の癒着が

もたらす危険性にほとんど注意を払わなかった。

それどころか、民営化のプロセスが迅速に進んでいることの

あらわれであるとして、民営化のスピードを重視した。

そして、自分たちの友人ボリス・エリツィンと、

いわゆる権力をにぎる改革主義者の地位を守るために

民間のメディアが集中的に用いられ、しかも効果的に

用いられていることに満足し、誇りすら抱いていたのである。

活動的で批判的なメディアの存在が重要である理由の一つは、

一握りの人間の利害を反映した意思決定ではなく、

社会全体の利害を、反映した意思決定を確実に行わせるためだ。

共産主義体制が存続するためには、

一般国民の監視の目がないことが、不可欠だった。

(略)

だが欧米でも、ロシアに関する重大な意思決定は、IMFでも

米財務省でも、そのほとんどが密室で行われていた。

そうした機関が説明責任を負っている欧米の納税者も、最終的につけを払う

ロシアの国民も、当時、実行されていたことをほとんど知らなかった。

いまになってようやく、われわれは「ロシアを誰が見捨てたか」、

そしてそれはなぜかという疑問に取り組んでいるのだ。

その答えは、すでに分かりかけているとおり、

有益なものではない。

リチャード・クー(小泉・竹中政権期)

日本でも97年の橋本総理の時代にこのことが一回、起こった。

橋本総理はワシントン・コンセンサス、とくにウォール街の

アセット・ストリッパーたちの声を聞いてしまった。

「とにかく腐った銀行を潰してその資産を市場で売っていけば

その資産を買った人たちは、前向きな発想ができる人たちだから

それらが活用され、景気がよくなる。

だから、早く腐ったものを売って、それを活用できる人たちの手に渡して

それで景気をよくすべきだ」と。

その話に乗って「改革」を叫んだ結果、

経済全体がおかしくなってしまった。

北海道拓殖銀行や山一證券を潰すというあの一連の決断は

ワシントン・コンセンサスと一致していたが、

やってみたら日本経済全体がおかしくなってしまったのである。

経済全体がおかしくなると、日本の資産を買いに来た

外資の人は、みんな帰ってしまった。

(略)

橋本総理も最後には気づいて財政を出動させたが、橋本内閣で16兆円

小渕内閣でさらに24兆円、それに60兆円の金融対策をやって、

結局は100兆円かけてようやく日本経済は安定を取り戻した。

この経済対策によって日本経済が安定したらまた海外から投資家が戻ってきた。

(略)

本当にどん底に向かっているときは、だれも来なかったのである。

(略)

そして97年と同じ失敗が、近年の構造改革至上主義のなかで

おかされようとしている。

(略)

スティグリッツ教授は、IMFのいわゆる無謬性、秘密主義についても

ずいぶん言及されているが、無謬性、秘密主義は

日本の財務省にも。そのまま当てはまる話である。

これだけ財政再建で失敗したのに、なぜ財政再建と言うのか。

答えが、一つしかないのは、IMFとまったく同じである。

(略)

認めないどことか、財務省の官僚はこそこそと政治家を回って、

われわれ納税者が納めたお金で彼らの間違ったプログラムを推進しようとしている。

官僚がそのような行動をとることについて、

国民は、なんの相談も受けていないのにである。

もっとオープンな議論をして、IMF同様、

こういう秘密主義を、是正する必要があるのではないだろうか。

ふう、やっと終わった。

それにしても、こんなことをしてよく戦争にならかったものである。

経済学部に行って、主流派の経済学を学ぶと、略奪や泥棒のような行為に

まったく良心の呵責を感じなくなるのだろうか。

それとも略奪や泥棒、いわば経済的ジェノサイドを

犯罪者まがいの経済学者から、学ぶことによって、人間性を失うのかもしれない。

またこうした犯罪行為を称賛したメディアも、大問題である。

ロシア国民が、ひどい目に合っているのに、報道さえしない。

しかしこうした現象は、行ったハーバードの連中が巣食う米国本土でも

ずっと起きていて、トランプやサンダースが出てくる理由にもなっている。

残念ながら、我が日本では、このショック・セラピーは

まだまだ実行中なのが、悲惨だなぁと痛感させられる。

後どれぐらい人を殺したら、満足するのだろう。

(P336~P345より、抜粋・要約・脚色)

(視点は、リンドから)