わたしも子どもの可能性と育つ力を信じている親の一人です。

子どもって本能的な直観に長けていて、自分に合う合わないを感覚的に識別して避ける力があると思っているので、

就学に向けて年中だった4歳の時に親子で特別支援学校に体験入学&見学に行った時に体験入学をしている最中に

「帰る!」

と、そこにいるのを嫌がりました。

わたしは小学部のみならず中・高等部の見学に行って、学習というよりも就労支援の予備校(正にそんな感じ)の様な作業~菓子折りの組み立て作業~をさせていることに引っかかっていました。

調理実習は冷凍の炒飯をレンジでチン。

お湯を注いだだけの汁物。

これが調理???

学習らしきものはしていませんでした。

一、二年生は「福笑い」で遊んでいました。

目・耳・鼻・口がバラバラなのを見たチョロちゃんが

「怖い」…と言ったのがきっかけとなって先の「帰る!」になったのですが、

特別支援学校における学習とは何か?

という疑問だらけでした。

自分が見学して感じたことのみならず、子ども自身が拒絶反応を示したので、ここは我が子が通う学校ではない。と判断しました。

他にも特別支援学校はありますので一概には言えないでしょうが少なくとも自主通学が可能な学校はそこだけでしたし、今回の事でチョロちゃんは地元の小学校の特別支援学級の方が合っていると思い、その方向で動き始めたのは年長になる直前でした。

年中、年長の2年間のうちに

「自閉症…特別支援学級」のある小学校を何校か見学しました。

その中には実際に通わせる事は物理的には難しい学校でしたが、特別な必要がある子ども達をどんどん伸ばしている先生がいて、感覚統合療法も取り入れた身体アプローチで教え子が歩ける様になったり、喋れる様になった事、てんかん等があって特別支援学校相当と言われた子ども達も積極的に受け入れて教えていました。

この時に特別支援教育の基礎的な事も丁寧に教えて下さり、この出会いはわたしにとって、その後の子どもの教育に関しての良い刺激になりました。

そういう事も踏まえて特別支援学級にしたのは、当時まだ感覚過敏のい幾つが残っていたこと、パニックや偏食他もあった事、何より子ども自身が実際に体験した上でここが良いと選びました。

但し、特別支援学級であっても学年相当の「学習保障」だけは意識して伝えていました。

コロナ禍に於ける教育や育児に関してわたしが感じたのは、そうじゃない時と同様、自分の親としての本能的な勘と、子ども自身が感じて出した結論を大切にする事です。

その結果、9年間の特別支援学級に在籍していた我が子が、他の生徒と同じ土俵で受験して合格し、一学期には定期試験で初めて学年で1番になったという経験をしました。

これからどうであっても、この結果が子どもにとって良い経験であった事は間違いありません。

視点は違いますが、

子どものマスクを外してあげたという想いの保育園の話。

こういう事があると負の話になってしまいますが、

これは感染じゃないですよね?

今年の春に書いたブログです。

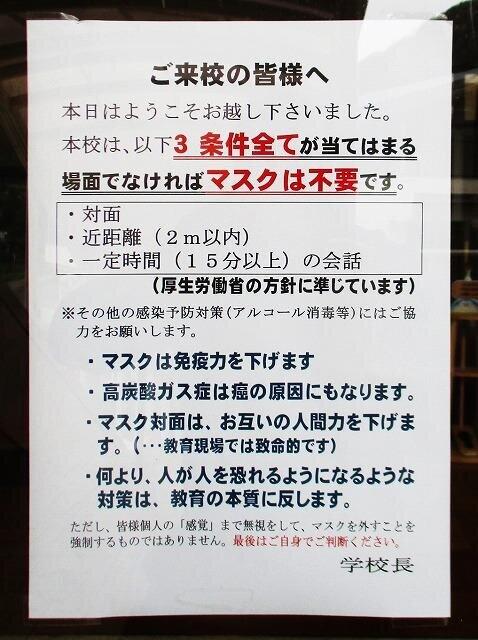

栃木県日光市の公立中学校でマスクなしにした校長先生の事。

処がマスコミが悪意のある取り上げ方をした為に状況が一変しました。

学校のHPではこんな騒ぎになる前となった後で、生徒達のマスク着用率が高くなっています。

本来、こんな事は個人の自由の筈なのに、文部科学省や教育委員会が縛りつけているので、本来個人の決定でいい筈のマスク着用が当然のことになって、個々人が嫌だと言ってもほぼ強制的に着用させられています。

子どもの同級生もマスクが嫌だと思う生徒が殆どなのに…。

こんな異常な状況が早く終わって欲しいです。

凸凹育児を頑張っているお母さんへ

新しい一日が始まりました![]()

今日も一緒に凸凹育児を楽しみましょう![]()