本当に久しぶり。

コロナ禍

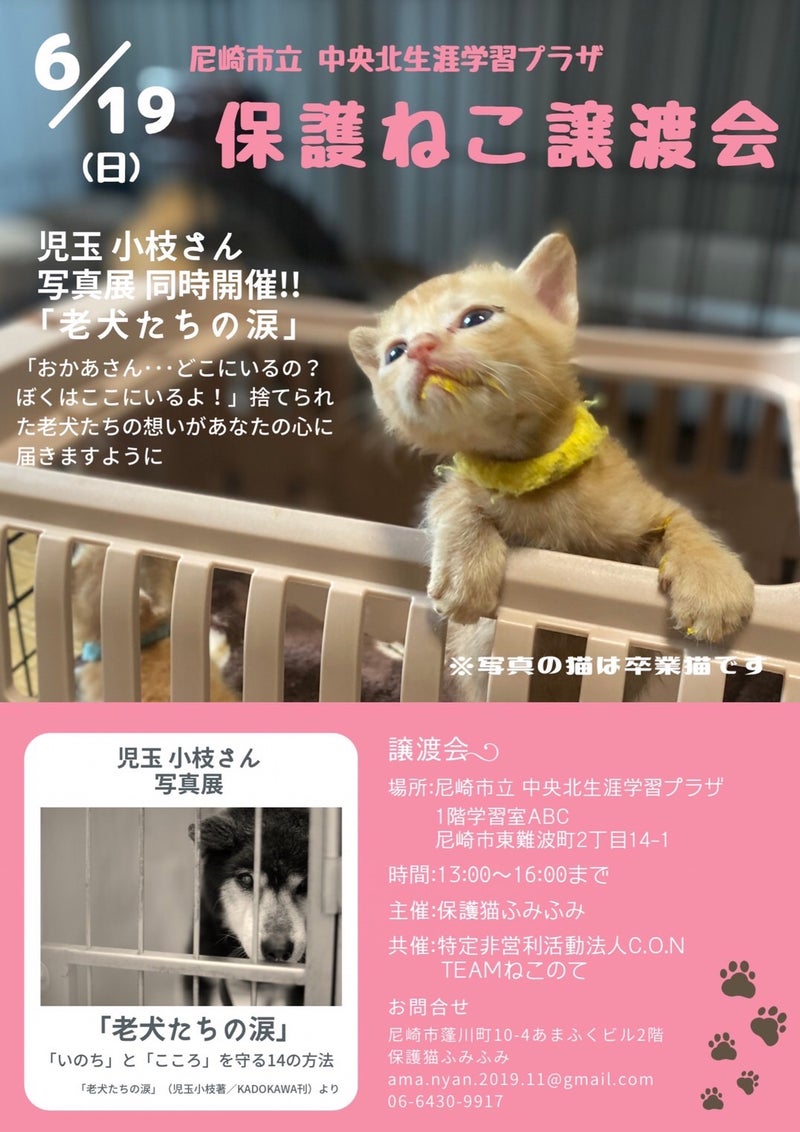

開催できなかった

尼崎での譲渡会。

生涯学習プラザという

尼崎市の新しい施設で、

念願の児玉小枝さんの写真展

『老犬たちの涙』と同時開催です。

オープンシェルター

保護猫ふみふみさん主催、

TEAMねこのてさんとの共催です。

一枚一枚の写真を見ていると、

老犬たちが、

目の前にいるような

感覚になり、

行政に収容されたら

二度と出られない。

殺処分しかない。

その時代に、

助けられなかった猫たちの顔が

よみがえってきます。

児玉小枝さんの

『どうぶつたちのレクイエム』に

出会ったのは2000年。

22年の時が過ぎ、

法律が改正され、

どうぶつたちを取り巻く景色も

変わってきましたが、

地域にも、

社会にも、

行き場の無い犬猫たちは、

溢れかえっています。

雪之丞の飼い主さんは、

持病がかなり悪化していました。

目が見えなくなる一歩手前。

そんなになるまで

入院を拒否していたそうです。

理由は、

猫がいるから

です。

ほんの一週間でも、

孤立している高齢者さんには、

ペットを預かってもらえるような

つながりはありません。

ホテルに預ける経済力もなく

ペットを飼えるの?

そんな意見もわかりますが、

多頭飼育問題の時も、

そうでした。

飼い主責任だけでは、

今、目の前で起こっている問題は、

1ミリも動かない。

現場は、

そういうこと

だらけです。

福祉の方からの相談で、

一時預かり先を探している間に

雪之丞の飼い主さんは倒れ、

緊急搬送されました。

もう、

自宅には戻れないだろう

ということでした。

雪之丞と

飼い主さんとの生活は

終わりになります。

病院に雪之丞の写真を届けてくれた

福祉の方が

教えてくれました。

『シロは大丈夫だよ、

保護してもらえたよ』

と話すと、

目もあまり見えていない

おじいさんは、

写真を見つめて

涙を流していましたよ

と。

今でも、

時々、

その涙の意味を

考えます。

パネル展に、

児玉小枝さんが

来てくれました。

児玉さんが撮ってくれた

優しい

雪之丞の写真です。

児玉小枝さんFacebookより