『天国と地獄、あるいは至福と奈落 ネーデルラント美術の光と闇』(以下『天国と地獄』と省略)(2021,ありな書房), 第3章イメージの源泉と文学伝統 ―シモン・マルミオン,3『トゥヌグダルスの幻視』における異界の図像源泉

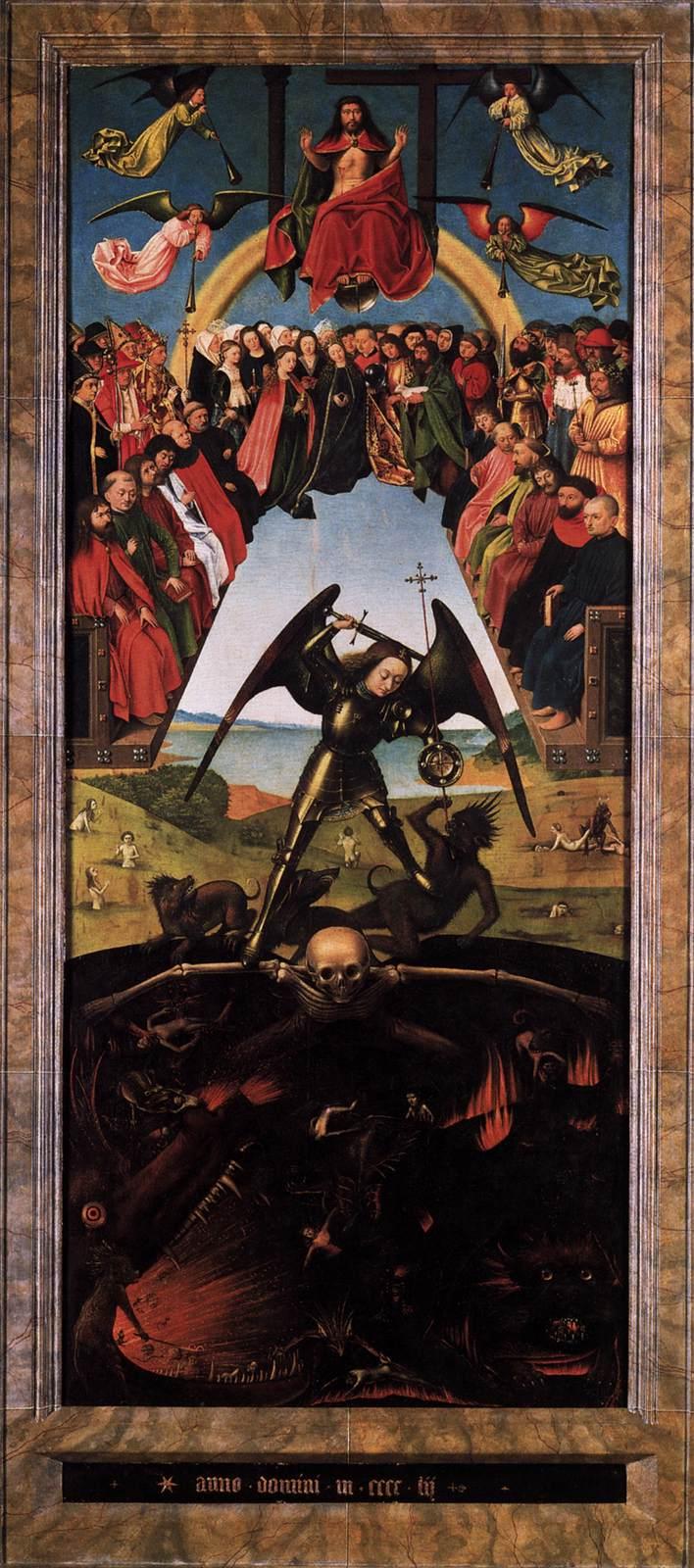

異界異形の表現伝統のもう一つの系譜として「最後の審判」図。西欧ではジョットのスクロヴェーニ礼拝堂壁画に至るまで伝統的に位階的表現を取ったが、それを革新したのがミケランジェロ。15世紀ネーデルラントにおいてファン・エイク工房作、ロヒール・ファンデル・ウェイデン、メムリンクら。

この辺りについては以前にシャステルに触れながらブログで書いた。

そのファン・エイク工房の先駆となるのが14世紀前半のパリで活躍した「ブシコー元帥の画家」「ベッドフォード公の画家」と言う流れ。

まず今まで上げてこなかったジョットの最後の審判図。

Last Judgment scene, Cappella Scrovegni a Padova 1306

Giotto (1266–1337)

実のところ、この図像は今まで見たことがなかった。 1,000 cm (10.9 yd) Width: 840 cm (27.5 ft) と言う巨大なフレスコ。左下に地獄の悪魔?

確かにこうしてみると異形の悪魔も描かれている。ジョットにしてこんな絵を描いていたのか。あまり優れているとも思えないのだが。

『天国と地獄』に図版が載っている「〈ベッドフォード公の画家〉周辺」《最後の審判》1430-35 パリ装飾美術館

これはまたすごい密集度。真ん中の長いラッパを吹いているのがミカエルだろうか?

地獄尾表現がマタイ福音書やヨハネ黙示録のみならず死後世界旅行記や幻視文学に依拠している事の指摘。(p124)

並べていくと、画家たちは天国よりも地獄に力を入れて描いているように思える。きちんと聖人たちが座っている天国よりも、カオスだし、いろいろな動きがあって描き甲斐がありそうだ。またそういう文学が広く読まれたのも,地獄めぐりの話が好まれたともいえる。