「国民保護法」を発令すべきだった東日本大震災。

2012.05.10(木)樋口 譲次:プロフィール

戦後最大の国難となった東日本大震災から、あっという間に1年余りが過ぎた。あのような未曽有の国家非常事態に際しては、いかに最小限の被害で国民を守るかが最大の課題であり、その視点からのわが国の体制見直しが不可欠である。その最たるものの1つが、「国民保護法」と称される法律ではなかろうか。

東日本大震災で発動されなかった「国民保護法」

国防あるいは安全保障に対する関心が低いといわれるわが国でも、国民保護法(正式には、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)が存在することは、少なからず認識されているであろう。

この法律は、武力攻撃事態(有事)等において国民を保護することを目的に作られた法律である。その中では、「国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救護に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項」が定められている。

195か条の条文および附則から構成された膨大なもので、国民保護の措置とその手続きがこと細かに規定され、「・・・国全体として万全の態勢を整備し、・・・国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する」とされている。

国防の当事者である国民は、有事等に自分がどのような仕組みで守られるようになっているのか、自分は何をしなければならないのか、一度はこの法律を読んで、じっくり考えてみることも必要であろう。

もし、東日本大震災において本法律を発動し、国全体が一体となって対処するよう設計されているこのシステムを作動させておれば、もっと「的確かつ迅速に」国民保護ができたのではないかと思われるが、発動されることはなかった。なぜなのだろうか?

そう言う傍らで、国民保護システムの一環として整備された「Jアラート」は、4月13日の北朝鮮による弾道ミサイル発射に際して有効に機能しなかったのだが・・・。

なぜ「国民保護法」は発動されなかったのか?

実は、「国民保護法」は、有事法制の一環として作られ、その基本法的性格を有する「武力攻撃事態対処法」を中心に「捕虜取扱い法」、「国際人道法違反処罰法」などとともにワンセットになっている。

その「武力攻撃事態対処法」は、いわば有事における伝家の宝刀で、そう安々と抜くわけにはいかないものである。端的に言えば、東日本大震災は、「武力攻撃事態等」に該当しないので、「国民保護法」は発動されなかったというわけである。

しかし一方、「国民保護法」は、武力攻撃事態等にともなって発生する被害への対処について、次のような具体例を挙げている。

(1)放射性物質など(NBC)による汚染拡大への対処

(2)原子炉などによる被害の防止

(3)危険物質などに関する危険の防止

(4)感染症などへの対処

(5)生活関連物資などの価格の安定

(6)電気・ガス・水道、運送、通信・郵便などの供給途絶への対処

(7)石油コンビナートなどの被災にともなう災害への対処など

東日本大震災は、わが国の歴史上、最大規模の地震・津波災害に加え、原子力災害が複合した最悪の事態になった。まさに、国家の死活的利益を脅かし、国家機能の発揮や国民の生命・身体・財産そして国民生活全般の安定を危うくする国家非常事態であった。

そして、「国民保護法」が想定している「原子炉などによる被害」、「放射性物質など(NBC)による汚染」、「電気・ガス・水道、運送、通信・郵便などの供給途絶」など、ほぼすべての被害が一挙に、かつ広域にわたって発生した。

「国民保護法」が想定する被害と同類・同等の大規模な被害が発生したのであるから、本法律が発動されてしかるべきではなかったか――。

せっかく「国民保護法」の仕組みを整備し、平素その時に備えた訓練をしてきたのだから、それに倣った対応を取るべきだったのではないか――。

真に国民保護の必要性が切迫した事態に至ってもなお適用されない「国民保護法」は無用の長物ではないか――。

といった素朴な疑問が湧いてくるのも、また当然であろう。

このたびの大震災に際し、自衛隊を出動させた根拠は、1つには「災害対策基本法」を受けた「自衛隊の災害派遣に関する訓令」であった。

また一方では、「原子力災害特別措置法」を根拠として、内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発し、それに基づいて自衛隊の部隊等の派遣要請がなされ、自衛隊は「自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令」に則って出動した。

自衛隊は、それぞれ2つの法令を根拠として災害派遣を行った。これは、その他の国家・地方行政機関なども同様である。

また、政府は、法令の定めるところに従って、大規模震災対処のための「緊急災害対策本部」と、原子力災害対処のための「原子力災害対策本部」をそれぞれ設置した。

本来なら、今般のような大規模かつ複合した国家非常事態に際しては、各対策本部を統一して国家の指揮組織を一本化することが不可欠であり、内閣総理大臣の一元的指揮監督の下、各行政組織がそれぞれの任務・所掌事務を一丸となって果たせるような仕組みが必要である。

このように、わが国では、安全保障会議設置法、自衛隊法、武力攻撃事態対処法、災害対策基本法、原子力災害特別措置法などの安全保障・防衛関係法令が、目的ごとに個別的かつ並列的に作られており、それらに大きな網をかぶせ、包括的にあり方を示す基本法が存在しない。

したがって、東日本大震災という国家非常事態においても、該当する個別法をそれぞれ発動して対処せざるを得なかったのである。

一方、国民保護法は、わが国の法体系には珍しく、有事法制の基本法的性格を有する「武力攻撃事態対処法」を中心に、捕虜取扱い法、国際人道法違反処罰法などとともにワンセットになっている。

それがゆえに、国民保護法は、武力攻撃事態等の発生に際し、武力攻撃事態対処法の発動によって示される基本方針に従って初めて動き出す仕組みになっている。東日本大震災のような国家非常事態といえるケースでも適用できない、大へん重くて、硬い性質の法システムなのである。

もともと、以上のような有事などの「国家非常事態」について、世界各国は、国の最高規範である憲法に明記している。その憲法を頂点として、包括法としての国家安全保障基本法あるいは国防基本法があり、その下に安全保障・防衛関係法令が体系的に整備されるべきである。

しかし、わが国の場合、大元の憲法は「国防なき憲法」と言われるように、国家非常事態などの基本的事項に関する規定さえもがすっかり抜け落ちてしまった「欠陥憲法」で、最高規範としては不備が多い。

そのうえ、わが国の行政機構の大きな問題である「国益よりも省益」の縦割り行政が、国家安全保障あるいは防衛に求められる国家としての総合一体的な取り組みを大きく阻害している。今般の東日本大震災においてもその弊害が随所に散見され、国民の広く知るところとなった。

「国民保護法」自体にも大きな問題がある

4月13日、北朝鮮の弾道ミサイルが発射されたが、国民保護の備えとしての「Jアラート」は機能しなかった。しかし、問題はそれだけにとどまらない。国民保護法には、東日本大震災の教訓などを踏まえれば、以下の根本的問題の存在を指摘せざるを得ない。

1 適用対象が「武力攻撃事態等」に限られ、運用範囲が極めて狭い

国民保護法は、武力攻撃事態等への対応を基本として制定するのは当然であるが、その適用の対象・範囲があくまで武力攻撃事態等とされ、極めて運用目的が限定されている。

一方、今般の東日本大震災などの大規模自然災害、原子力発電所などの事故・災害にともなう放射性物質など(NBC)による汚染、悪性感染症の拡大、石油コンビナート・化学工場などでの特殊災害など(以下「大規模自然災害など」)は、武力攻撃事態等における被害と同種・同等の大規模かつ深刻な被害が発生し、国家機能の発揮ならびに国民生活の安定を極めて危うくする、いわゆる国家非常事態に陥る恐れがある。

国民保護法は、有事に国が一体となり、国を挙げた対応を可能ならしめるための法律であり、それを必要とする上記のような他の国家非常事態に適用できないのは、国家国民にとって大きな損失であるに違いない。

2 総理大臣に有事権限が付与されていない

国民保護法は、国民保護のための必要な措置として、取り扱い業者に対する医薬品、食料、寝具などの特定物資の収用・保管指示、避難住民等の収容施設や医療提供のための土地・家屋・物資の使用、特定物資を収用・保管する土地等への立ち入り検査などの権限を付与し、国民の自由と権利に一部の制限を加えることができるよう規定されている。

しかし、今般の東日本大震災では、国民保護の上でも緊急を要した路上の被災車両の移動や瓦礫の撤去などが「的確かつ迅速に」実施できない苛立たしい状況があらわになった。対策本部長である内閣総理大臣には国民主権の一時的委任や財産権などの国民権利の一部制限などの有事権限が付与されておらず、有事に発生する予想もしなかった種々の被害に対して適切な緊急措置を取るよう、指示命令を下すことができないからである。

3 国民保護に重大な役割を果たす予備自衛官の勢力は僅少である

わが国は、国家財政の制約や経済産業など国家の諸活動に必要な人的資源の配分などを考慮して、極めてリードタイムの短い現代戦に即応できる必要最小限の戦力を現役(常備)自衛官として維持しつつ、莫大な量に拡大する有事の人的所要を予備自衛官として確保することを基本としている。

したがって、有事の主たる任務である武力攻撃の排除には、まず、現役(常備)を主体とした自衛隊の全力を投入しなければならない。

一方、住民の避難や避難住民の救護など国民保護における自衛隊の役割は、主として予備自衛官が担うことになる。しかし、その勢力は極めて僅少であり、国民保護に差し向けるべき自衛隊の能力は、現状ではほぼ皆無に等しい。

4 民間防衛組織が存在しない

主要な国際人道法であるジュネーブ諸条約第1追加議定書、いわゆる「ジュネーブ民間防衛条約」は、文民保護組織の設置と、その任務として、下記の15項目を認めている。

文民保護組織が遂行する人道的任務(ジュネーブ民間防衛条約第61条)

(1)警報の発令

(2)避難の実施

(3)避難所の管理

(4)灯火管制に係る措置の実施

(5)救助

(6)応急医療その他の医療及び宗教上の援助

(7)消火

(8)危険地域の探知及び表示

(9)汚染の除去及びこれに類する防護措置の実施

(10)緊急時の収容施設及び需品の提供

(11)被災地域における秩序の回復及び維持のための緊急援助

(12)不可欠な公益事業に係る施設の緊急の修復

(13)死者の応急処理

(14)生存のために重要な物の維持のための援助

(15)(1)から(14)までに掲げる任務のいずれかを遂行するために必要な補完的な活動(計画立案及び準備を含む)

しかし、戦後、わが国は、GHQの指令によって内務省を廃止したことにより、民間防衛を所掌する責任官庁がなくなり、政府は、長年にわたって民間防衛への取り組みを疎かにしてきた。その結果、わが国には、文民保護(国民保護)のため、自治体ごとに組織化しておくべき民間防衛団体が全く存在しない。

ようやく平成16(2004)年、国民保護法が制定されたが、例えば、市区町村における避難住民の誘導等は、同職員と消防団員が行い、その他国民保護のための措置に必要な要員は、自主防災組織およびボランティアに依存せざるを得ないのが現状である。そのほか、本項で指摘する様々な問題は、積み残しのままになっている。

5 避難場所・施設の確保などの対策が不十分である

有事に国民の安全を確保するうえで、安全な場所への避難・誘導は欠かせない。しかし、東日本大震災における対応でも明らかになったように、避難場所・施設の準備、水・食料等の備蓄、保健衛生のための薬品・資器材の確保など緊急時の対策が十分になされていない。

6 国民に国を守るべき当事者としての義務責任が負わされていない

国民は、国民保護法第4条(国民の協力等)において、避難住民の誘導・救援、消火、負傷者の搬送、被災者の救助など保健衛生の確保など、国民保護のための措置を実施する場合の協力要請に対して、「必要な協力をするよう努める・・・」とされている。

しかし、その協力は「国民の自発的な意思に委ねられ・・・強制にわたることがあってはならない」と規定されている。

つまり、国民の「協力」は、基本的に要請の域を出ず、国民はあくまで保護される立場に止め置かれ、国を守るべき当事者としての義務責任は一切負わされていない。

有事などの国家非常事態に際し、国民の生命などの保護そして国民生活などへの影響を最小化することは、国家の重大な責務である。

その目的で制定された現行の国民保護法は、その適用範囲が「武力攻撃事態等」に限定されており、東日本大震災のケースのように真に国民保護が必要な事態に至っても発動されることはない。

また、その措置や仕組みにも、前述のように多くの問題点があり、緊急時に十分に機能するのか疑わしい部分が残されている。

東日本大震災から1年余りが経過したが、まだその記憶に新しいうちに、本法律を今一度根本に遡って見直しを行い、「首都直下型地震」など、直近に迫った次の国家非常事態にその使命を果たし、存在の確かさを実証できる体制にすみやかに改める必要があろう。

国民保護体制の制度設計をやり直せ

1 制度設計の基本原則の確立

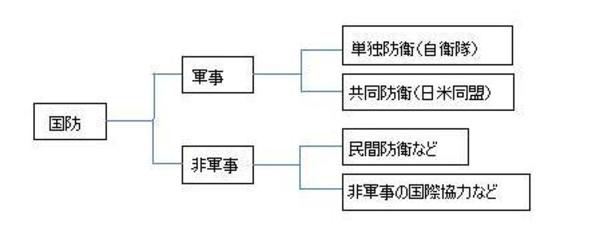

わが国の防衛あるいは安全保障を、軍事力(防衛力)だけで全うすることは不可能である。国防は、下図の通り、軍事と非軍事の2本立てで成り立つものである。

軍事部門は、軍事力を行使する防衛行動によって国土防衛(Homeland Defense)を、非軍事部門は、民間防衛などの非軍事的措置と活動によって国土保全(Homeland Security)をそれぞれ担任し、一体となって国家防衛の目的を達成する。

また、国民は、国家の主権者としてできること、そして為さなければならないことがある。それは、国民の「国防の義務」と言っても差し支えない。

この2つの基本原則を確立し、それを前提として、政府、自衛隊、地方自治体、国民および指定公共機関などが一体となり、国を挙げて対処できるよう「すべての国民が責任を共有し、参画する国防体制」を確立することが肝要である。

この際、非軍事部門の大きな柱は、民間防衛体制の構築ならびに国民の責任・参画について明示することである。そのため、諸外国の民間防衛に相当するわが国の「国民保護法」体制下の問題点を踏まえ、新たな制度設計を行なわなければならない。

なお、「非軍事の国際協力など」とは、外国政府、国際機関等からの医療の提供、被災住民の救助、避難住民等の救護に係る支援などを指している。

2 真に国民保護を実現するための枠組み作り

国民保護法を、武力攻撃事態等への対処を基本として制定するのは当然である。それに加え、「大規模自然災害など」の事態にも柔軟に適用できるよう、その対象範囲を拡大する方向に修正するのが、国家国民の死活的利益により供するのは間違いなかろう。

そのためには、上記のような事態を総括的に「国家非常事態」として分類・定義し、それに対処できるように改めなければならない。

本来なら、「国家非常事態」は、憲法に明示すべきである。しかし、憲法改正の目途が立っていない現状にあっては、安全保障・防衛関係法令の包括法として「国家安全保障基本法」あるいは「国防基本法」を制定し、その中で規定するのが有力な一案である。

この際、内閣総理大臣を、国家非常事態における最高指揮権限者に指定し、国家非常事態が発生した場合または発生する恐れがあると認めた場合には、これを認定し、発令する権限並びに行政府を直接指揮監督する権限を付与する。

併せて、国家非常事態に際し、その対処に必要最小限の範囲で、国民主権の一時的委任および財産権等の国民の権利の一部制限について、所要の措置を講ずることができるよう有事権限を強化しなければならない。

そのうえで、政府、自衛隊、地方自治体、国民および指定公共機関などが一体となり、国を挙げて対処できる体制を確立することが重要である。併せて、すべての国民に「国防の義務」があることを確認し、その義務と責任を明確にしなければならない。

そして、現行の国民保護法が対象とする事態を「武力攻撃事態等」から「国家非常事態」に改めれば、その適用範囲が広がり、東日本大震災など武力攻撃事態等以外のケースにも、本法律をもって「的確迅速に」国民を保護することができる。

以上を要約すると、まず、有事とともに、「大規模自然災害など」を「国家非常事態」として分類・定義し、国家安全保障基本法あるいは国防基本法を制定してそれへの対応や総理大臣の指揮権限について明記する。

併せて、すべての国民に「国防の義務」があることを確認し、その責任義務を明らかにする。そして現行の国民保護法を国家非常事態に適用するよう改正することである。

3 わが国の防衛と国民保護の実効性を確保する新たな体制の整備

(1)国、自衛隊、地方自治体および国民の一体化並びに民間防衛体制の構築

ア 全般

まず、民間防衛(国民保護)を所掌する責任官庁不在の問題と縦割り行政の弊害をなくすために、行政府内に国家非常事態対処の非軍事部門を統括する機関を創設する。

例えば、内閣府または総務省に「国土保全庁」を設置するか、米国の「国土安全保障省」のように、各省庁の関係組織を統合運用する「国土保全省」を創設する案もある。

各都道府県には、国の統括機関に連接して「地方保全局」を設置し、市区町村には同様の部局と民間防衛団体としての「郷土防衛隊」あるいは「国民保護隊」(いずれも仮称)を置く。

国民は、自助自立を基本とし、警報や避難誘導の指示に従うとともに、近傍で発生する火災の消火、負傷者の搬送、被災者の救助などの相互義務を果たすものとする。

イ 郷土防衛(国民保護)隊

郷土防衛(国民保護)隊は、ジュネーブ民間防衛条約第61条(文民保護の定義及び適用範囲)に規定された任務(前記)を遂行する。

郷土防衛(国民保護)隊には、ジュネーブ民間防衛条約第67条(文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊)が正当に認めるところに従い、軍事部隊(自衛隊)及び軍隊の構成員(自衛官)の一部を配置・配属し、その任務に従事させるものとする。

この際、部隊および隊員には、状況に応じ、秩序の維持または自衛のために軽量の個人用武器を装備させるものとする。

また、各都道府県知事の指導監督の下、郷土防衛(国民保護)隊が、相互に広域協力を行える体制を整備する

(2)わが国の防衛と国民保護に重大な役割を果たす予備役(予備自衛官)制度の拡充

武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を常備(現役)を主体とした自衛隊の全力を投入するので、国民保護における自衛隊の役割は、主として予備自衛官が担うことになる。そのため、予備自衛官制度の拡充が必要である。

ア 「郷土防衛(国民保護)予備自衛官」の新設

現行の予備自衛官制度は、(1)即応予備自衛官(旧軍の常備兵役の予備に相当)、(2)予備自衛官、(3)予備自衛官補(2と3は後備兵役および補充兵役に相当)に区分され、平時司令部あるいは指揮機能のみで実体のない部隊(スケルトン部隊、コア部隊)への補充、後方支援(兵站)の急増拡大に伴う部隊の拡充・新編、有事第一線に展開する常備が不在になった駐屯地・基地の警備、有事の戦死・戦傷病者などの発生に伴う欠員補充、第一線から後方の地域の警備などに充当される。

これらに加え、国家非常事態に際し、郷土防衛(国民保護)隊に配属する(4)「郷土防衛予備自衛官」あるいは「国民保護予備自衛官」(国民兵役に相当、いずれも仮称)を新設し、所要の勢力を確保する。郷土防衛(国民保護)予備自衛官は、郷土防衛(国民保護)隊とともに国民保護(文民保護)の人道任務に従事する。

なお、予備自衛官の呼称については再検討の必要があろう。

イ 飛躍的な規模の拡大

世界各国を見ると、国力国情による違いはあるが、現役(常備)と予備役を合わせた全兵員数は、概ね人口の1%が標準的である。現役(常備)と予備役の構成については、現役(常備)の概ね2倍以上の予備役を保有しているのが一般的である。

しかるに、わが国の場合、陸、海、空現役(常備)自衛官の総数は約23万人であり、対人口比わずか0.2%にしか過ぎない。そのうち、例えば、国土と国民を直接守る陸上自衛隊は、有事、現役(常備)自衛官1人をもって約1000人弱の国民を守らなければならない勘定になるが、それが無理なことは自明である。

そして、予備自衛官は総計約4万人弱であり、対現役(常備)比20%未満で、現役(常備)と予備役を合わせてもなお、兵員数が絶対的に不足している。

有事には、わが国も世界標準並みの戦力を必要とするのは当然である。そのため、対人口比概ね1%を目安に、現役(常備)と予備役を併せた「総合戦力(トータル・フォース)120万人体制」を目標として整備する。この際、現役(常備)35~40万人、予備役85~80万人の確保を一応の基準とする。

また、規模拡大の施策として、自衛官未経験者(大学生など)からの採用枠拡大と教育訓練の充実ならびに警察の機動隊、消防団員など既存の組織人員を有事編入するなど、具体的な方策について検討し、成案を得て推進する。

ウ 処遇および管理体制の強化(処遇の改善を含む)

部隊の精強性を維持するために若年定年制をとって一般より早期退職を強いられている自衛官の処遇と退職自衛官が予備自衛官の人的ソースの主体であることを考慮し、国の責任の下で退職自衛官の再就職を援護する制度(一定のOB採用の義務化と税制上の優遇措置など)を法制化する。

また、予備自衛官は、普段、一般社会人として他職業に従事し、あるいは学業に就くなどしているので、予備自衛官志願によって生涯経歴や処遇などに不利益をもたらさない制度を確立するなど、その処遇および管理体制を強化する。

おわりに

困難な時にこそ、存在の確かさ、そして真価が試される。東日本大震災でそれを十分にあらわし、国難から救ったのは、第1に、天皇陛下の存在であり、ひたすら国家国民の安寧を祈る姿であった。

そして、震災の現場においては、自衛隊の活動なしには災害救援も復興への道筋をつけることもなし得なかった。また、被災者はもとより、多くの日本人が、忍耐、規律そして助け合いの精神を発揮した。

それは永年にわたって日本人が育んできた国民性のなせる業であろうが、諸外国からは多くの賞賛の声が寄せられた。

日米同盟は、わが国の非常事態に際して期待通り機能することを証明した。殊に、わが国自身が自助自立の精神を以て国を挙げて難局に取り組み、自衛官がその身を賭して国難に当たったその真剣な姿勢が同盟国の共感を呼び、連帯を強めたものであろう。

一方、「政治主導」を掲げる民主党の政治は、無為無策を繰り返し、リーダーシップを発揮することはなかった。外交は、顔の見えない外交に終始した感が強い。

経済は、平和時における効率のみを追求した結果、脆さを露呈し、危機管理に弱点があることを物語った。それぞれ、存在の確かさを示したとは言い難い。

他人に対する批評・批判は得意であるが、他人から非難されることを極端に嫌がるマスコミは、自ら何をなし得たかを問わなければならない。

東日本大震災という戦後最大の国難を、今後のわが国のあり方に教訓として生かすも殺すも国民次第である。真価を発揮し、国難から国家国民を救ったものは、大事にしてさらに磨きをかけなければならない。

一方、存在の確かさを示し得なかたものは、大いに反省して実力を涵養しなければならない。それを見届けるのも、また、国民の大きな責任に違いないのである。

2人で会うのもNG? 男女でちがう「浮気の境界線」

「どこからが浮気だと思う?」という話題は、よく飲み会などでネタになりますよね。20-30代前半の社会..........≪続きを読む≫