以前取り上げた夢枕獏先生の「神々の山嶺 創作ノート**」(2016年mont-bell BOOKS刊)を読みました。獏先生は、取材のため1993年11月にヒマラヤ・エヴェレスト山のネパール側ベースキャンプ(標高約5300m)を訪れたとき、お世話になった群馬山岳会の方々と対話しています。彼らはその直後の12月18日に難関と言われる南西壁登頂に成功したのですが、その対話の中に次の言葉があります。

・・・「しかし、どうして、人間というのは、わざわざ、しんどい思いをして、こんな場所まで来てしまうんでしょうかねえ」とぼくは訊いた。

「これは、受け売りなんですが」と前おきをしてから、Yさんはぼくに言った。

「人間の心の中には、常に未踏峰の岩壁がそびえているんじゃないでしょうか」

その未踏峰の岩壁が、人を山にかりたててゆくのではないかと。

小説家でもそうだが、どんなに書いても書き続けても、まだ、満たされないもの、飢え、書き残したものが、胸の中に残る。それがあるからこそ、次の作品のペンをとることになるのだが、たぶん、人というのは、一生そういう行為を続けてゆく生き物ではないかと思う。

人は、常に、自分の胸の裡の“未踏峰”を、登ろうとし続けてゆくのではないか。・・・(**同上書100~101頁)

獏先生の「神々の山嶺(*いただき)」でも重要な要素として用いられているのですが、エヴェレスト登山史上最大の謎と言われているのは、ジョージ・マロリーとアンドルー・アーヴィンが1924年6月21日に最後の頂上アタックで遭難死したとき、その死は登頂後であったのかどうかという点です。

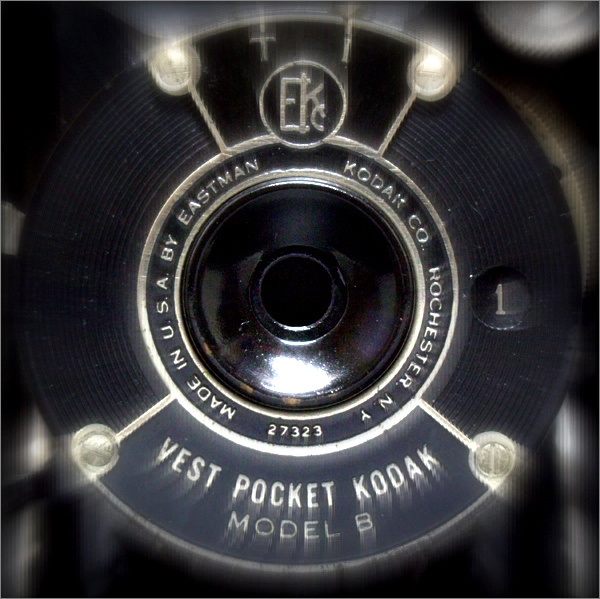

それを確認するための重要な遺物が、マロリーが遠征隊の医師ハワード・サマヴィルから借りたカメラ、「ヴェスト・ポケット・コダック(Vest Pocket Kodak)・モデルB」なのです。このカメラは1912(大正元)年に発売され1925(大正14)年までに180万台が売れたという、当時画期的な小型・軽量のカメラでした。

調べてみたら、新潟県三条市の方が「気まぐれ写真工房」というブログで、このカメラと同型の写真を公開されていますので、覗いてみてください。→「古いカメラが好きです [01] VEST POCKET KODAK MODEL B 1925」

余談ながら、わたくしの祖父(海兵49期、海軍少佐)も、大正10(1921)年の遠洋航海で世界一周をした際に、練習艦隊の軍艦出雲でもご一緒だった、一号生徒時代同じ第十分隊の同期生、井筒義三海軍少佐によれば、最初の寄港地ホノルルで「イーストマン・コダック」の小型の写真機を買ったとのことですから、あるいはこの同型カメラであったかも知れません。

閑話休題、1999年5月1日に、マロリー/アーヴィン調査遠征隊がついにマロリーの遺体をエヴェレスト山(標高8848m)の8155m付近で発見しました。しかし、残念なことにこのカメラはついに見つからなかったのです。同調査遠征隊の記録は、「そして謎は残った 伝説の登山家マロリー発見記***」ヨッヘン・ヘムレブ/ラリー・A・ジョンソン/エリック・R・サイモンスン共著、梅津正彦・高津幸枝共訳、1999年文藝春秋刊という本に詳しく書かれています。

さて、マロリーが遺した「そこに山があるから」という有名な言葉があるのですが、これは、原文では”Because it’s there.”であり、質疑応答の文脈からこのitは明確にエヴェレストを指しており、「そこにエヴェレストがあるから」というのが正しい訳らしいのですが、この時のことは前掲書***にこう記されています。(*裕鴻註記・補説)

・・・「そこに山があるから」とマロリーが短く言い切ったのは、『ニューヨーク・タイムズ』紙の記者に、同じ質問をまたも質問されたからだった。なぜエヴェレストに登りたいのか、と何十回も質問された揚げ句のことだったのだ。だから、この言葉の響きには、マロリーらしさはなく、むしろがさつな記者の与太、といった感じがある。マロリーは、知識人(*ケンブリッジ大学出身)だったし、ロマンチストでもあったから、どちらの性格から見ても、こういった、切り捨てるような言い方はしない。別の機会に、ある新聞記者がマロリーの言葉*というのを発表しており、そちらのほうが、いかにもジョージ・マロリーらしい。

『*クライミングに何か「効用」があるか、世界最高峰の登攀を試みることに何か「効用」があるか、と誰かに訊かれたら、私としては「皆無」と答えざるをえないだろう。科学目的に対する寄与など、まるでない。ただ単に、達成衝動を満足させたいだけであり、この先に何があるか目で確かめたいという、抑えきれない欲望が、人の心のなかには脈搏っている。地球の両極が征服された今、ヒマラヤのその強力な峰は、探検者に残された最大の征服目標である。』

・・・(***同上書308~309頁)

このマロリーの言葉は、上記の獏先生が聞いた登山家の言葉に重なります。「心のなかに聳える未踏峰の山嶺」それが多くの人々を冒険や挑戦に駆り立てるのかもしれません。

同上書***のマロリー/アーヴィン調査遠征隊のメンバーだったアンディー・ポウリッツ氏は「うちに帰ると、自分の時間の一部は、新方式学校で子供たちに教えるのに使う」と語り、「子供たちが夢を抱くのは通過儀礼なんだと教える。どんな人間になれるかは、どんな夢を見られるかで決まる、しかもそういう夢に近づくことができるんだと、教えるんだ」(***同書133頁)と言っています。

わたくしたちは、今、日本の子供たちに、こうした「近づくことのできる夢」を抱かせることができているでしょうか。わたくしが一番嫌いな言葉は、「夢見る夢男くんだから」という冷笑混じりの皮肉です。日本の企業社会には、こうした冷笑をするのが得意な人々は大勢いますが、自らがリスクを背負って、自分の「心のなかに聳える未踏峰の山嶺」に挑む人物が少ないのです。そしてそれこそが、安倍元総理が「アベノミクス第三の矢」として期待していた「起業家精神」そのものなのです。

他人のアラばかり探しては、自らがその責任を担うこともせずに、何かをやろうとする人を、小馬鹿にしたり批判したり冷笑するだけの輩が、やたらのさばり返る社会では、決して新しい分野や事業を拓き育成することはできません。その結果「遅れず、休まず、働かず」の、他人や部下を貶すだけの人物が、自らは何もやらないことにより「失敗も失点もないこと」で認められて出世してゆく組織文化構造をこそ、打破し改革・改善してゆかない限り、日本人の「心のなかに聳える未踏峰の山嶺」に挑む人は増えません。

新自由主義的なエコノミストの皆さんは、今だに「もっと規制を撤廃し自由化しないと新規事業投資は増えないし、日本経済も上向かない」とおっしゃるのでしょうが、文化人類学的に言えば、こうした日本的組織文化…

…つまりは「減点主義」の文化、「人を褒めない」文化、横並びを重視して「出る杭は打たれる」文化、意外に狭い了見や嫉妬から「足を引っ張る」文化……から、「得点主義」の文化、批判ばかりやってないで「人を評価する」文化、「業績を認めて然るべく処遇する」文化、「背中を押して応援する」文化に、大きく転換して行かなければ、いくら「規制緩和」をして「笛を吹いて」も、「誰も踊らず」という結果しか出ないのです。

今の日本経済の本質的かつ構造的な問題の核心は、実はここにあるのです。それがゆえに、大企業の内部留保も増え続ける結果となっているのです。「誰が猫の首に鈴をつけるのか」がいつも問われていますが、誰だって「猫に殺される」危険まで冒して「鈴」なんかつけたくないのです。

さりとて、共産党などが主張する「内部留保」に課税するという案も間違っています。なぜなら、「内部留保」は課税後の利益だからです。企業は一旦、税制に従って納税しています。その税金を支払ったあとの残金を「内部留保」としているのですから、もしこの「内部留保」に課税すれば、それは二重課税となります。

個人でも税金を支払った後の残った貯金に、貯金額が大きいからと言って再度課税されたらたまらないのと同じです。あくまでも大企業自らが、従業員への給与を増やしたり、日本国内での雇用が増えるような新規事業を始めたり、そしてそれらを拡大したりするために投資することを促進するべきなのです。

共産党の「内部留保」に課税する案は、金持ちの貯金に二重課税してお金を取り上げるのと同じです。それは間違っています。

その一方で、政府としては、どうすれば、大企業が「内部留保」を賃金増加や雇用増加につながるように誘導できるか、そのためにはどのような税制も含めた制度設計をしたら良いのかこそを、もっと真剣に考えるべきなのです。

この意味と文脈(context)において、現代日本社会は、やはりマロリーや獏先生の描いた羽生丈二のような「心のなかに聳える未踏峰の山嶺」に挑む人を輩出することに挑戦してゆかねばならないのです。

ご参考: