今日も田中角栄さんについて

- 田中角栄① ~政治とアメリカ〜

- 田中角栄② 〜日中国交正常化〜

- オイルショックと資源外交

- アメリカ、国際石油資本

- ロッキード事件

- 日本列島改造論

~おしながき~

オイルショックとは何か?

第1次石油危機/オイル=ショック

オイルショックと日本の資源政策

資源外交

「メジャーの世界支配、崩す」(田中角栄のふろしき)

いっしょに石油を掘ろう(田中角栄のふろしき)

「モナリザ お土産にしたい」(田中角栄のふろしき)

「その油、米国が回してくれるのか」(田中角栄のふろしき)

対アメリカ

封じられた資源戦略──石油、ウラン、そしてアメリカとの闘い』

角栄さん行動力がありすぎて、アメリカのキッシンジャーを激怒させてしまうことに。

どうなる日本。

オイルショックとは何か?

1973年(昭和48年)10月、中東の産油国が原油価格を70%引き上げたことを受け、のちに「狂乱物価」といわれるようなインフレが発生したことを第1次オイルショックと呼んでいます。これによって発生した激しいインフレを抑えようと、日銀は公定歩合を9%まで引き上げました。この金融引き締めによって景気が悪化し不況に陥ることになりました。

その後、1970年代末から1980年代初頭にかけて、原油価格は再び高騰しました。1978年にOPEC(石油輸出国機構)が段階的に原油価格の大幅値上げを実施したことに加え、1979年2月のイラン革命や1980年9月に勃発したイラン・イラク戦争の影響が重なり、国際原油価格は約3年間で約2.7倍にも跳ね上がりました。これが第2次オイルショックです。この時もインフレが起こり、国内景気が減速することになりました。 オイルショックが起きた原因 オイルショックのきっかけはその名のとおり原油価格の上昇で、当時中東地域で勃発した紛争がその要因になっています。第1次オイルショックの場合、1973年10月にイスラエルとアラブ諸国による4度目の戦争である第4次中東戦争が勃発しています。この戦争でOPECのメンバーであるサウジアラビア、イランなどペルシャ湾岸6ヵ国が原油公示価格を70%引き上げたのに加え、中東戦争の敵国イスラエルとその支持国に対する石油供給抑制を狙いとして石油採掘の削減と同国を支援する米国やオランダに対して石油の禁輸を決めました。これにより原油価格は3ヵ月で約4倍に高騰しました。このようなペルシャ湾岸諸国が石油を武器として利用する戦略は、石油資源の大半を輸入に頼り、かつその多くを中東地域に依存していた日本経済にとって大きな打撃となったのです。

第1次オイルショック時の消費者の行動1973年10月中旬ごろ、当時の中曽根通産大臣がテレビ番組内で「紙の節約」を呼びかけたことから、10月下旬にかけて「紙が無くなるらしい」という噂が全国に広まったといわれています。そして11月、大阪市のスーパーで発生したトイレットペーパー買い占め騒ぎが報道されたことをきっかけに、日本中の小売店の店頭から洗剤、砂糖、塩、しょう油までもが消えることになりました。トイレットペーパーの価格は、1.5倍程度まで上昇し、3倍から4倍の値段をつけても売り切れたといわれています。

これらの混乱を受けて政府は買い占め自粛を呼びかけ、11月12日にトイレットペーパー等の紙類4品目を「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に基づく特定物資」に指定、さらに翌年1月の国民生活安定緊急措置法の指定品目に追加し、標準価格を定めました。これらの施策を受けて、3月にやっと騒動は収束したのです。物価にどんな影響があったか?

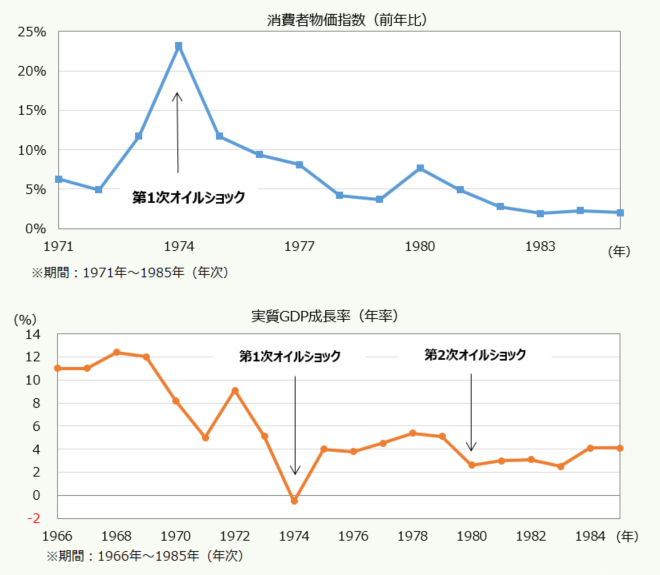

オイルショックによる原油価格の値上がりはガソリンなどの石油関連製品の値上げにもつながり、ひいては物価が瞬く間に上昇することになりました。第1次オイルショック前4.9%だった消費者物価指数(前年比)は、1973年は11.7%、74年にはなんと23.2%まで急伸しています。急激なインフレはそれまで旺盛だった経済活動にブレーキをかけることになりました。72年の経済成長率が前年比+9.1%だったのに対し、73年は同+5.1%と急減速し、74年には同-0.5%まで落ち込むことになったのです。

出所:総務省のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

このショックを乗り切るために政府はさまざまな対策を実施しました。「石油節約運動」として、国民には、日曜ドライブの自粛、高速道路での低速運転、暖房の設定温度調整などを呼びかけました。いわゆる省エネルギーに関する施策です。ちなみに、石油、電力、ガスなどのエネルギーの安定供給政策や新しいエネルギー、省エネルギーを所管する資源エネルギー庁が当時の通産省内に設置されたのも1973年のことです。

第1次と第2次の違い

1970年代末から1980年代初頭にかけ原油価格は再び高騰し、3年間で約2.7倍にも跳ね上がったのが第2次オイルショックです。国内では再びインフレが起こり経済成長率も減速することになりました。しかし、第1次オイルショックでの経験からこの時は国民も冷静な対応をとり、前述したような買い占めのような社会的な混乱はほとんど起きることはありませんでした。

2度のオイルショックを経験した日本では、エネルギーの安定的な供給の確保が最重要課題であると改めて位置づけられました。1970年代から1980年代にエネルギーに関する3つの施策(安全供給・経済性・環境)が打ち出され、これらの基本的な考え方は現在にも受け継がれています。日本が世界に誇る省エネの歴史は、このオイルショックから始まったといえるでしょう。ここまで、オイルショックという出来事について振り返ってみました。オイルショックの経験は、コスト意識の高まりから日本企業に体質転換を図り、エネルギー多消費を改め、省エネルギーの推進をしていくようになりました。製造業もそれまでの製鉄、造船などの重厚長大から電気機械や自動車へとけん引役が変わっていくことになり、資源が乏しい日本が、自動車のような製品づくりで付加価値を生み出し輸出国としてさらなる経済成長を果たしていくことになるのです。

時代背景

第1次石油危機/オイル=ショック

1973年、第4次中東戦争でアラブ産油国が石油輸出を停止したため、原油価格が高騰し、世界に衝撃を与えた。

石油ショック、オイル=ショックともいう。1973年10月6日、第4次中東戦争の勃発に伴うアラブ産油国(OAPEC)が、同年1973年10月17日に石油公示価格の引き上げを宣言した。引き続いてアラブ産油国諸国は中東戦争でのアラブ側の支援のため、イスラエルとの関係の強い国々に対する石油禁輸措置を含む厳しい石油戦略打ち出した。

これによって世界の石油価格が高騰し、世界経済に大きな衝撃を与え、石油危機(オイル=ショック)といわれた。それまで安価なアラブ原油に依存していた西側先進工業国は一気に燃料不足、原料不足に陥り、生産が低下して急激な物価上昇となった。この石油戦略は1974年春には完全に撤廃され、石油供給に関する危機も急速に薄らいだが、同年の変動相場制への移行と共に、第二次世界大戦後の世界経済の構造を一変させることとなった。

第4次中東戦争

1973年10月6日にエジプト軍とシリア軍が南北からイスラエル占領地を攻撃し、第4次中東戦争が始まった。しかし、イスラエル軍が反撃し、10月8日には南ではカイロに迫り、北ではゴラン高原を再占領した。直ちに国連の調停作業が始まり、10月23日に休戦協定が成立し、シナイ半島のイスラエルの占領、ゴラン高原には国連平和維持軍(PKF)の駐留が決まった。この間、サウジアラビアを初めとするアラブ諸国は、石油戦略を展開してイスラエル及びその支持国に圧力をかけた。

石油戦略の発動

まず10月17日、石油輸出国機構(OPEC)の中東6カ国は原油の公示価格をバレル当たり約3ドルから5ドル強へ、一挙に70%も引き上げた。さらにその翌日、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)はアメリカとオランダなど親イスラエル諸国に対する石油輸出の禁止を宣言し、世界を震撼させた。この石油戦略を主導したのはサウジアラビアのファイサル国王とヤマニ石油相であった。サウジアラビアは当時、親米的であったが、第3次中東戦争(1967年)以来のイスラエルのシナイ半島・ゴラン高原・ヨルダン川左岸などの占領が続いていることに対するアラブ側の不満が高まっていることを無視できず、アラブ諸国の唯一の優位な力である産油国であることを生かし、イスラエルとアメリカに圧力をかけて、有利な休戦条件に持ち込もうとしたのであった。10月23日に休戦協定が成立したが、イスラエル軍の占領地からの撤退は実現せず、その後も石油戦略は継続され、12月22日にはOPECの中東湾岸6カ国は、74年1月1日から原油の公示価格を130%引き上げ、バレル当たり11ドル65セントとすることを決めた。

国際石油資本の退場

この決定について国際石油資本(メジャーズ)には何の相談もなく、またそれ以降も原油価格でメジャーズは二度と相談されることはなかった。「セブン・シスターズの時代は、かくて石油の禁輸という混乱のさなか、あっけなく終わってしまうのである。」<瀬木耿太郎『石油を支配する者』1988 岩波新書 p.112>

石油危機の影響

それまで安価な中東の原油に依存していたアメリカ合衆国を初めとする先進工業国諸国は大きな打撃を受けた。また1971年のドル=ショックによって、アメリカ合衆国の経済力を背景としたブレトン=ウッズ体制が維持できなくなっていたこともあり、アメリカ合衆国の国際秩序は大きく転換することとなった。それは、1973年1月にイギリスなどがヨーロッパ共同体に参加して「拡大EC」となっていたが、さらに1975年に第1回の先進国首脳会議(サミット)が開催されたことにあらわれており、米ソ二大国を軸とした冷戦構造が転換するきっかけとなったと言うことができる。 → アメリカの外交政策

アラブ諸国の変質

なお、アラブ諸国にとっては、石油戦略という資源ナショナリズムを全面に打ち出してイスラエルと対決する構図は、社会主義路線による統一を目指すというナセル以来のアラブの戦略が終わりを告げたことを意味しており、サダト大統領のエジプトに見られるような資本主義化が顕著になっていく。その亀裂から、台頭したのがイスラーム原理主義の勢力であった。

石油危機と日本(中東との友好関係の重要性)

また中東の石油にエネルギー源を依存する日本経済にも大きな打撃となり、これを契機として高度経済成長を終わらせ、低成長期にはいることとなった。

10月、OAPECが、親イスラエル政策を採る諸国に対する石油輸出の制限を発表すると、日本政府(田中角栄内閣)は大きな衝撃を受けた。日本も親イスラエル国家に加えられていたので、禁輸リストにのせられていたのである。そこで政府は急きょ、二階堂官房長官の談話として、イスラエル軍の占領地からの撤退とパレスチナ人の人権への配慮を声明した。これはアメリカのユダヤ系勢力の反発が予想されたが、石油禁輸の事態を避けるためにやむなく踏み切った。また12月には三木武夫副総理を特使としてサウジアラビア、エジプト、シリアなどアラブ諸国に派遣し、禁輸リストからの除外を要請した。これらの外交努力により、日本は結果的には禁輸国リストからはずされた。

オイルショックと日本の資源政策

田中角栄の首相在任は1972年7月から1974年12月まで。わずか2年半の在任期間だったが、この間の1973年10月に第4次中東戦争が勃発。アラブ諸国が親イスラエル国には石油を売らないという政策に転じたことから、第一次オイルショックが起こるという激動の時代だった。

オイルショックが日本の資源政策に大きな影響を与えた。この本では石油確保のために次のような政策を打ち出したことが書かれている。

★親イスラエルと見なされないために、アメリカの圧力にもかかわらずアラブ諸国に必死でアプローチした

★インドネシア石油の新しい輸入ルートをつくった

★最初の「日の丸油田」として日本アラビア石油がカフジ油田を開発した

★北海油田開発にも参加した。出てきた原油は欧州で販売し、代わりにアジアで原油を受け取るスワップ取引を進めた

★ロシアのチュメニ油田の開発交渉

★日本全体のエネルギーに占める原子力発電の比率を上げた

①イスラエルとアラブ諸国との対立

②第四次中東戦争の勃発

資源外交

「メジャーの世界支配、崩す」(田中角栄のふろしき)

「俺が首相として前面に立ちトップダウンでやる。そうでなければ資源メジャーの世界支配は突き崩せない」――。田中角栄の迫力に小長啓一は気押されそうになった。1973年9月の資源外交前夜のことである。

角栄は決して単なる外交好きではなかった。表面的に外国の要人とスタイリッシュに渡り合い自分をアピールするようなことはなかった。73年からの外交も、ただのセレモニーではなく日本の首相として「実」をとりに行く外交だった。

だからこそ問題だった。日本の資源立国という「実」にこだわった外交は、そのまま米国のエネルギー支配から抜けだすことを意味した。それが米国を怒らせ、後に「米国の虎の尾を踏んだ」と言われる結果を引き寄せることになる。

実際、73年の資源外交までは米国との関係がギクシャクすることはあったが、決定的に怒らせるまでには至らなかった。72年の中国との国交正常化についても「中国と話し合うことは米国には話を通していたし了承済みのこと。その後、周恩来、毛沢東と角栄が一気に国交正常化にまで持っていけたのは、両国トップの力量の成せる技で何もおかしいことではない」(官邸)はずだった。

そもそも最初から角栄と米国の関係は悪かったわけではない。むしろ、逆だったかもしれない。首相となった角栄が米国と本格的に最初の接点を持ったのは首相就任から2カ月たった1972年8月31日からの日米首脳会談。この時、米国側は異例の厚遇をみせた。

~中略~

後のロッキード事件の火ダネとなる民間航空機の輸入はこの時決まった。日本側は3億2千万ドルの米国製民間航空機の買い取りを決める。そして同時に決まったのが米国産濃縮ウランの買い取りだった。

この時、通産省の想定を超えたのは民間航空機よりも濃縮ウランのほうだった。その量は1万トンSWU。当時、日本で運転していた原子力発電機はわずか5基、そこからすれば1万トンSWUの濃縮ウランは当時の日本にとっては途方もない量だといえた。仮に原発の基数が増えない前提なら10年分程度の燃料を契約してしまったことになる。

さすがに電力業界も驚いた。ハワイの日米首脳会談の後、訪中が控えていたため米国に日本も持ち込む「手土産」が必要なことは心得ていた。濃縮ウランの購入はその1つだったが、せいぜいすでに電力業界が購入契約を済ませていた「5年分程度にプラスα」が日本側の想定だった。

もちろん角栄も事務方の事前レクチャーでその落としどころは聞かされていた。「コンピューター付きブルドーザー」と呼ばれた角栄である。数字が頭に入っていないわけはなかった。

しかし角栄は米国側の風を読んだ。小長は「相当の圧力だった」と証言するが、そこは角栄も同じ。同じ圧力を感じていた。プラスα程度では米国は到底、収まらないとみて一気に1万トンSWUの数字を掲げた。「日本は無資源国。いずれ原子力は日本の基幹エネルギーとなる」。角栄の勘だった。

角栄の決断でハワイの日米首脳会談はとりあえず成功裏に終わった。しかし、あくまでも「とりあえず」だった。1年後、角栄が展開する資源外交が米国の逆鱗(げきりん)に触れる。舞台はフランスだった。

いっしょに石油を掘ろう(田中角栄のふろしき)

官邸に到着した角栄をフランスの首相メスメルは笑顔で迎えた。会談は午前10時半から始まり会談は2時間あまり。社交辞令にさほど時間を費やさず冒頭から直球を投げてきた。

「石油問題では自国の生産量が少ない。海外依存度が高い、自国の需要が急激に増えている、などの点で共通点が多く、今後、両国間で意見交換の機会を増やしたい」。メスメルの言葉に角栄は深くうなずいた。

そして角栄はこう応じた。「我が国は石油消費量の99%以上を海外に頼っており、今年、2億4千万キロリットルの輸入が1985年には6億から7億5千万キロリットルになろう」(外交関係筋)。頭にたたき込んだ数字を諳(そら)んじながら、エネルギー問題は日本にとっては極めて重要で国のトップである角栄も強い関心を持っていることを示したのだった。

「フランスと日本と共同で第三国における石油開発協力をやろう」。メスメルはまず石油から誘いをかけてきた。日―仏間で特別にエネルギー関係を緊密に保ちたいという踏み込んだアプローチだった。

「よし来た」。これに角栄も応じる。「フランスと共同開発を進めるばかりでなく、米国、英国、西ドイツとも共同開発を行う方針、幅広く手を組んでいく」と、同盟関係にある米国に配慮、「特定の国との関係強化ではなく、均等に各国と協調していく」という姿勢を示しながらも、基本的にはフランスの提案を受け入れた。メスメルも「日本の考え方は理解できる」。これでまず石油の共同開発は動き出した。

しかし、メスメルと角栄はここからさらに突き進んでいく。未知の領域、ウランだった。

最初に切り出したのはメスメルの方だった。「自国内の埋蔵ウランは独力で開発するが、第三国、例えばニジェールのウラン鉱石の開発などは双方(フランスと日本)共同で進めたい」

石油の開発ではノウハウのない日本だったがウラン鉱石の開発はもっとノウハウがなかった。というより全く蓄積はなかった。しかし、角栄はすんなりと言った。「日本はウランに乏しいため開発には大きな関心を持っており第三国の共同開発には賛成である」

この瞬間、ウラン鉱石の開発を目指す日本フランス連合が誕生した。

ただ、ここまではある意味では筋書き通り。角栄は筋書きにそって動いただけだった。

筋書きの起点は1971年8月。角栄が通産相だった頃のことだ。経済人や石油公団幹部、学者などで組織するある原子力の研究グループのメンバーがフランスに渡った。今回の資源外交で角栄を支えた経団連石油部会長の松根宗一がこの時の団長を務めた。メンバーたちはウランの濃縮工場などを見学、フランス側と意見交換も実施したが、筋書きづくりはこの時から本格的に始まった。

ただ、ここから先は筋書きになかった。濃縮ウランの加工委託、つまり濃縮ウランのフランスからの購入だった。

このウラン濃縮こそ原子力エネルギーの聖域といえた。日本はこの燃料加工をすべて米国に委託していた。あえてそうしていた。この聖域にメスメルは手を伸ばしてきた。「一緒にやろうじゃないか」

米国だけに頼らない独自の資源獲得外交――。角栄の心がぐらりと動いた。

モナリザ お土産にしたい」(田中角栄のふろしき)

角栄のフランス訪問の内容は歴代首相に比べれば異例と言えたかもしれない。単なるもの売りではない。フランスと手を組むことで日本のエネルギー立国の道を探り続けたのだ。フランスと共同でニジェールのウラン鉱石開発を進めようとしたり第三国で石油の開発をしようとしたのはそのためだった。恐らくこれまでの宰相なら踏み込まないだろう領域まで踏み込んだ。

ただ、コンピューター付きブルドーザーは貪欲に過ぎた。濃縮ウランにまでたどり着き、さらに突き進んだ。

前日、首相メスメルとの会談でフランスが加工した濃縮ウランについて「どの程度か量は言えないが、将来濃縮ウランの加工をフランスに委託する用意がある」と宣言、周囲を驚愕(きょうがく)させたばかりだったが、さらにその翌日、大統領ポンピドーとの会談で同様の趣旨を繰り返し、記者会見でもこう言ったのだった。

「日本はすでに日米間で遠心分離方式による濃縮ウランが80年までは手当てがついている。しかし、80年以後の濃縮ウラン問題をどうするかはフランスを中心に検討を進めている」

日本は米国の同盟国だ。これまで日本の首相が米国の核支配に対して決して異議を唱えることはなかった。しかし、角栄は違った。エネルギー供給源の多角化の観点から現状の危うさを正々堂々、示唆したのだ。まさに衝撃の一言だった。

奇(く)しくも翌9月29日は1年前、角栄が米国の頭越しに日中国交正常化を果たし、不興をかった「記念すべき」日だった。

偶然とは言え2年連続で角栄は米国の急所を突いた。「日本と米国の間で感情的なしこりは全くなかった」と小長はいうが、最も米国が嫌がる手を角栄は無意識に打ってしまったのだった。

当然、国務長官のキッシンジャーは苦り切っていたに違いない。1年前の日中国交正常化の際、日本の真意を疑ったばかりだったのに、その同じ日に再び日本が虎の尾を踏んできたのだった。

しかし、フランスは米国とは対照的だった。大統領のポンピドーも首相のメスメルも上機嫌だった。もともとフランスは米国主導のエネルギー支配に異を唱えてきた。角栄との会談でその方向性が日本と一致することが確認できたのだから収穫は大きかった。

そしてその余勢を駆ったのか、今度は2人でコンコルドを売り込んできた。1960年代に英仏で共同開発した超音速旅客機コンコルドは1976年から定期運航が始まったものの採算がとれず2000年の墜落事故などを契機に撤退したが当時はまだ希望の星。両国から多額の資金や人材が投入され続けていたころだった。フランスも必死で売り込んできた。

決断、国益のためにアメリカにNO

「その油、米国が回してくれるのか」(田中角栄のふろしき)

フランスを皮切りに英国、西ドイツと欧州からスタートした2週間あまりの資源外交。ソ連でのブレジネフ会談をもって、ひとまず幕を閉じた。期待が大きかった北方領土返還で決定的な言質を引き出せなかったとはいえ、日本とソ連の間で領土問題が懸案として存在することを認めさせたのは間違いなく角栄の剛腕だった。そして何より肝心の資源の共同開発では欧州の国々との間で大筋で合意を取り付けることができた。角栄自身、「いくばくか」と抑制を利かせながら「実りある旅だった」と資源外交を評価した。万事、自分のことには控えめな角栄にしては珍しいことだったが、確かに中東一極集中、石油に依存しきった日本のエネルギー調達体制に警鐘を鳴らした意味は大きかった。

ただ、皮肉なことに角栄が鳴らした警鐘の有意性はすぐに証明されることになる。まるで角栄がソ連から東に向かうのに歩調を合わせたかのようにイスラエル軍は戦線を東に拡大、ゴラン高原で一部、1967年の休戦ラインを突破したのだ。第4次中東戦争が激しさを増し、日本の石油調達に黄色信号がともった。

こうなると角栄は再び激務の中に放り込まれる。「郷に入れば郷に従えとはいうけれど……」。資源外交中、欧州の長い食事に辟易(へきえき)としていた角栄だったが今度は食事をとる時間もなくなった。

裏を返せばそれだけ日本は緊迫していた。

決定的だったのは10月17日。石油輸出国機構(OPEC)加盟のサウジアラビア、イランなどペルシャ湾岸6カ国が原油の「公示価格」を21%引き上げることを決める。ウィーンでメジャー(国際石油資本)と引き上げ交渉に臨んでいたが中東戦争を背景に値上げを強行したのだった。

危機は石油の価格だけにとどまらなかった。「中東戦争に石油を武器に」と唱えるアラブ石油輸出国機構(OAPEC)がその閣僚会議で、イスラエル支援国に対する制裁を打ち出したのだ。親アラブの「友好国」にはこれまで通り石油を供給するが、イスラエル支援する「反アラブ」、またはその中間でも「非友好国」と判断し石油の供給を絞り込む措置を決めたのだった。

この決定で日本は凍りついた。政界、官界はもちろん経済界は混乱を極めた。日本はどっちだ。友好国に入れば、間一髪で命脈を保つ。しかし、仮に反アラブと見なされれば……。日本経済は間違いなく致命的なダメージを受ける。反アラブか友好国か、それとも非友好なのか。

情勢を見極めようと角栄もあらゆるルートから情報収集を試みる。が、簡単ではなかった。1973年7月に角栄が設立した資源エネルギー庁はフル稼働、世界情勢を刻々と伝えてきたが、それだけでは十分ではなかった。

時間とともに事態は悪化の一途をたどる。10月末、エクソンなど国際石油資本(メジャー)が日本に対して原油の供給量の削減を通告してきたころには、一部地域はパニックといっていい状況に陥っていた。銀座のネオンは消え、スーパーマーケットにはトイレットペーパーを求め長蛇の列ができた。

「このままだと日本はまずい」。ヒリヒリするような角栄の緊張感が秘書官の小長啓一に伝わってきた。

そんな時だ。中東からの帰途、米国務長官、キッシンジャーが日本にやってくる。11月15日。午前11時から行われた角栄との会談ではまさに「息が詰まるようなギリギリのやり取り」だった。

「国務長官ご就任おめでとうございます」。和やかだったのは冒頭だけ。キッシンジャーはすぐに切り込んできた。「米国と一緒にイスラエルの味方をしてくれとまでは言わない。ただ、アラブの友好国となりアラブの味方をするのはやめて欲しい」

しかし、角栄がひるむことはなかった。そしてピシャリ。「日本は石油資源の99%を輸入、その80%を中東から輸入している。もし輸入がストップしたらそれを米国が肩代わりをしてくれますか」――。キッシンジャーが一瞬黙る。すかさず角栄が「そうでしょう」。

そのうえで畳みかけた。「アラブにある程度、歩み寄った対応をせざるを得ない、日本の立場を説明するためアラブ主要国に特使を派遣する準備を進めている」。日本はこれまで通り同盟国である米国との友好関係を維持しながら、石油資源については独自の外交を展開せざるを得ないことを毅然として説明したのだった。

11月22日。角栄の言葉は現実のものとなる。閣議で石油危機を打開するため中東政策を転換することを了承したのだ。武力による領土の獲得や占領を許さないこと、1967年戦争の全占領地からイスラエルが兵力を撤退させることなどを官房長官、二階堂進の談話としてアラブ支持を明確に発表したのだった。

12月10日、今度は副総理の三木武夫を中東八カ国に差し向けた。いわゆる「油乞い外交」。経済協力という切り札も切ったが、何よりも「国際紛争の武力による解決を容認しないというのが日本外交の基本的態度」という姿勢が中東諸国の共感を呼んだ。

そして運命の12月25日、クリスマス。ついに朗報が舞い込む。OAPECが日本を「友好国」と認めたのだった。日本に必要量の石油が供給されることが決まり危機は去った。ここでもまた角栄の舞台回しが国難を救ったのだった。

対アメリカ

「ジャップ」と罵った文書がきっかけ

その文書は1972年8月31日付「トップシークレット/アイズオンリー」の指定。ヘンリー・キッシンジャー大統領補佐官はその中で、田中角栄首相とみられる日本人らを「ジャップは上前をはねやがった」と烈火のごとく罵っている。この文書は現在も同文書館のホームページ上にある。 外交で対立し、Tanaka文書を対日提供 あれから15年間。何度も難関に遭いながら、取材に長い歳月がかかったのは、理由がある。

第1に外交文書を読み解くのに時間がかかった。キッシンジャーが怒ったのは、田中とリチャード・ニクソン大統領の初の日米首脳会談が始まる数時間前のことだ。田中が決めていた「日中国交正常化」に米側は頭を抱えていたのだ。 その前後から、翌1973年の北方領土問題や石油ショックなどの外交問題で、米側は田中と衝突し、憎しみを募らせた。

第2に、田中逮捕につながる捜査で、米国政府がどんな役割を果たしたのか、解明する必要があった。 このため、外交文書に加え、捜査関係の米司法省や連邦地裁の文書も調査するのに、かなりの年月を費やした。 その取材の結果、1975~76年にかけて「Tanaka」を記したロッキード社資料は、米国の連邦地裁→証券取引委員会(SEC)→司法省→東京地検へと移動し、東京地検特捜部は事件を捜査することができた。実はチャーチ小委がロッキード社から得た資料から、政府高官名が入った文書は削除されていた。 日本に文書を提供することができたのは、キッシンジャーが自ら提出した「意見書」の中に、ある「逃げ道」を隠していたからだ。その事実を解明するのに数カ月を要した。 米側には、田中角栄を政治的に葬ることになってもかまわない、という判断があった。それほど田中をひどく憎んでいたことが多くの米政府機密文書から読み取れる

山岡淳一郎『田中角栄 封じられた資源戦略──石油、ウラン、そしてアメリカとの闘い』

山岡淳一郎『田中角栄 封じられた資源戦略──石油、ウラン、そしてアメリカとの闘い』(草思社、2009年)

田中角栄といえば、「日本列島改造論」及びその裏面としての土建屋政治、外交面では日中国交正常化の印象が強い。対して、本書が注目するテーマは資源外交である。若き日の角栄が理化学研究所の大河内正敏と接点があったというのは意外だった。大河内の「農村の機械工業化論」が角栄の「日本列島改造論」の源流となっているらしい。角栄は理研の科学者たちの議論を横目にしながら開発主義的な感覚を身に付けた。本書では、角栄の基本的な発想としての「モノと生活」、それを支えるにエネルギー資源の確保という考え方を縦軸に据え、彼が直面せざるを得なかった国際政治が横軸に据えられる。田中角栄を外交史の観点から捉え返していくのは非常に興味深いテーマだと思う。

石油をめぐっては親アラブに舵を切った。原子力エネルギーをめぐってはフランス・西ドイツ等のヨーロッパ勢と手を組もうとする。こうした角栄の独自外交はアメリカの癇に障る行動であった。アメリカの政権中枢と直結していた岸信介・佐藤栄作らとは異なり、角栄はキッシンジャーと正面きってわたり合う。しかしながら、資源戦略は安全保障政策と密接な関わりを持つ以上、日本はどうしても難しい立場に置かれてしまう。アメリカ側の反撃に抗しきれず、憔悴していく角栄の姿が痛々しい。アメリカは核不拡散という大義名分を掲げてヨーロッパ勢が行なおうとしていた原子力施設の売込みに抑制をかけようとするが、他方で、それは一部の国への核の集中を意味してしまうという矛盾も指摘される。

本書とは直接には関係ない話になるが、戦争体験と戦後の高度経済成長との精神史的なつながりを浮き彫りにしてくれるようなテーマはないかという関心がある。もちろん、1940年体制とか、旧満州国における産業政策が戦後に生かされたといった議論はある。そうした政策構想上の連続性にも興味はあるが、もっと精神史的なレベルと言ったらいいのか。例えば、佐野眞一『カリスマ』で示された、不条理を嘗め尽くした戦場体験がダイエー・中内功の原点になったという視点を思い浮かべている。田中角栄も含めて、そういう感じのコンテクストで捉えられるテーマはないものか、と。漠然としたイメージしかないので、どう表現したらいいのか難しいのだが。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回もお楽しみに![]()