・miki(みき)と言います。子どもと作る「楽しい」が大好き。

・生き物・読書・お絵描き好きの9歳長男(新小4)と、音楽・かけっこ好きの6歳次男(新小1)・アメンバー申請についてはこちらをご参照ください。

↑オススメ絵本などを紹介している個人ブログです。

↑ひとつ前のブログはこちら

1年生になって兄弟の違い

次男が入学してしみじみ感じていること。

それは、「やっぱりきょうだいって性格違う!」っていうことです。

小学校に入学して、早々に「暇!つまらない!」と言いだしていた当時の長男。

一方、次男はまったくそんなことなく、

「つまんない」とか「楽しい」とかそういう次元の話じゃなくて、

それ以前の問題で!(どういう意味?)

とにかく、いろいろ心配しているんです。

本人が。

初登校前はちゃんとランドセルの開け閉めができるか、何度も自主的に確認し、

ランドセルの中身を確認し、

登校するようになってからは、引き出しの右と左、どっちに何を入れたらいいかわからない!と言い、

まだ給食が開始する前から、給食当番が始まったらうまく盛れないかもしれないと心配し、

なんならお友達の洋服にこぼしちゃったらどうしようと心配し、

週末には、

「ロッカーの中に何をどうやっていれるんだっけ!」

「青い箱の名前忘れちゃった!」とパニックになり、

あ、青い箱…???

で、週明けの月曜日、

次男がはじめて自由帳に描いたのがコレ。

ロッカーに貼ってあった写真の説明の書き写し!!(笑)

青い箱の正体はさんすうセットでした。

まだ学校に持っていってないので、

「さんすうセット以外の青い箱ってなんだろう?」ってわからなかったんですが、

そうか、写真に写っていたのか!!っていう。

……え、長男ですか?

そんな心配事、一度も聞いたことがないです(きっぱり)

「長男のほうができる」ってことではなく、

彼は別にロッカーの入れ方なんて、行ってみてから真似すればいいやと思ってるし、

引き出しの右と左に何を入れるかなんて、どっちでもいいと思ってるし、

忘れ物があっても、まぁなんとかなるかと思って確認しないし、

筆箱の鉛筆が丸くなっていても、別にそれでも書けると言ってるし、

必要な時に削ればいいやと思ってるから、

家で本人が筆箱チェックをしたことは一度もなく!(笑)

まぁ……そうか……そうだよね……。

自分が困ってないなら、家で鉛筆も削らないよね……(納得)

なので、次男の心配事は私には新鮮!

それを聞いた長男は、「そっか、それが心配になるんだ」って目からウロコだったようで、めちゃくちゃ驚いていました。

うん、君はもう少し心配して!!(笑)

何か困ったことが起きた時、

「工夫してその場を解決する方法を考える」のが長男で、

「困ったことが起きないように事前に準備をしておきたい」のが次男、

という感じがします。

「のちに弟ができる長男」と「産まれた時から兄がいる次男」では、

やっぱり環境に違いはありますが、

とはいえ同じ両親から生まれ、

同じ性別で、

同じ教育方針のもとで育ってきているはずの兄弟の性格が違うのは、

やっぱりおもしろいなとしみじみ思います。

兄弟で違うのは生存戦略?

兄弟で性格が違うこと。

「おもしろいなー」って感じる程度で、

「私の育て方の問題」とは思わずに済むのは、

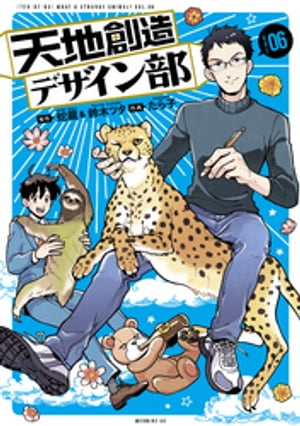

毎度おなじみ、コレのおかげ!!

「そうか君たち……兄弟で性格を変えることで、生存確率をあげているんだね……」

みたいな気持ちになれます。

(唐突なサバイバル視点!笑)

前にもこの話題をブログで書いたことがありますが。

この漫画の6巻でミミズの兄弟(擬人化されているので人の姿)が登場するんですが、

モグラが近づいてくる音がした時に、

行動派の兄は外に逃げることを選び、慎重派の弟はその場に残る決断をするんですね。

結果的に近づいていたのはモグラではなく、

モグラのふりをして地中から出てきたミミズを食べるカメの罠だったんですが、

今回はたまたまそうだっただけで、

前向きなほうが生き残れる時と、後ろ向きなほうが生き残れる時がある。

つまり、どちらかが生き残る確率を上げるために、

兄弟は性格が違うっていう。

この話を読んでから、兄弟の性格の差を見つけるたびに、

「君たちはそうやって生き残る術を持っているんだね!」みたいな気持ちになれます(笑)

一方で、常に一緒にいるので、お互いに影響し合っている部分も多いですし、

趣味嗜好も似通っているところが多いなと!

どちらかというと、次男が長男の影響を受けている部分が多い印象。

次男がピタゴラ装置を作っていましたが、

仕掛けの作り方に長男風のにおいを感じます。

面倒見がよくて、積極的で行動的で、人と遊ぶのが好きな長男のほうが、

兄として生まれてよかったなーと思う反面、

そういう兄弟構造として見ているからそう思うだけで、

もし長男と次男が逆の順番で生まれていたら、また違った影響の仕方をしていたのかも??と思うと、

いろいろと楽しいです。

私の長年の失敗

そんな兄弟の違い。

これによって、私、長年失敗していたことがありまして!

ずばり、「絵本の読み聞かせ」です。

正確には「絵本の読み聞かせの読み方」です!

今まで読み聞かせの読み方について、

「大げさな抑揚はNG」とか、「早すぎずゆっくりしたテンポで」とか、

そういう記事を見たことがありましたし、

実際、絵本読み聞かせボランティアの人の読み方を聞いて、

「なるほどこういうのが正解なんだな」とは思っていたんですが、

何しろせっかちタイプの長男。

「早く!早く!」と常に前のめり状態だし、

どんどん先のページをめくりたがるので、

かなりオーバーな抑揚と声色で読み、

(まだこのページだよ!このページを読んでいるよ!という主張)

それなりに早口で読み、

それで本人は満足そうでしたし、内容も理解できているようでしたし、

結果的に絵本好きになったので、

「うちの場合はこれで!」と思っていたんです。

むかしの私に言いたい。

それ、「うちの場合」じゃなくて、「長男の場合」だった!!!

少し前に気付いたんです。

次男、楽しんで絵本は聞くけれど、

実は内容を理解してない部分があるってことを……(あああああ)

内容について「え?どういうこと?」って聞き返されて、

「え!!??どういうこと!!??」って私もなったっていう。

長男は言語理解が早め、

次男は言語理解がゆっくりめ。

なのに私が長男仕様のまま読み聞かせをしてしまっていたので、

オーバーな抑揚の声を楽しんではいたけれど、

そのせいで肝心の内容がわかりにくくなっていたっていう。

ああああああ―――!

育児の方法はひとつではないので、

オススメのやり方はあったとしても、家庭に合わせてやればいい……

……じゃなくて、子どもごとに合わせるべきだった!

兄弟の性格が違うのが普通なら、

性格の違いにあわせて育児も柔軟に対応すべきだった!

というわけで、大反省会の後、読み聞かせは抑揚おさえ気味でがんばってます。

ついつい楽しくなって、声色変化とかやりそうになるけれど!

がまんがまん、ほどほどですよ私!!

↑新学期にあたり、あらためてこの本を、朝食の時にふたりに向けて読み聞かせしました。

あと最近、子どもたち2人に向けて読み聞かせしたのはこのあたり。

「犬といっしょにイカダ旅」は、実際にどのあたりを旅したのか、

地図を確認したりして楽しかったです。

余談と妄想

ついでに余談と妄想ですが。

↑最近見かけたこちらのポスト。

長男が新1年生の頃なら、

「まさにそれで!お願いします!」って手放しで賛同したと思いますし、

今、次男の様子を見ていると、

「確かにそうですが、くれぐれも安心感は置き去りにしない感じでお願いします!」

って思います。

そうなるとお子さんによって求めるものもバラバラだと思いますし、

1クラス30人以上を担当している担任の先生に、

「すべてを求めるのは無理!先生いつもありがとうございます!」

って気持ちになります。

そのうえで毎度毎度妄想するのは、副担任がいればなーっていう。

特に低学年の頃に。

数クラス掛け持ちでもいいんです。

副担任というか、授業には何もかかわらず「なんでもお話聞くよ!」っていう先生。

「カウンセラーの先生に会う」っていうハードルの高さじゃなくて、

常に教室の後ろや廊下でうろうろしている先生。

困っている子にはサポートして、

好奇心が強い子には話を聞いてあげて、

どちらかというと学校の先生というより、幼児教育を学んでいる先生。

幼稚園の先生みたいな先生。

毎日いなくてもいいし、数時間とかでも構わないので、

そういう先生がいることで、担任の先生は授業のほうに比重をかけられるんじゃないかなっていう……

妄想です。

(妄想するだけならタダ!)

とりあえず長男のほうは、

3年生の頃と同じ担任の先生だったおかげで、

冬頃に初めて作ってもらえた生き物係を継続できて喜んでいます。

ナナホシテントウの幼虫を見つけたので、

アブラムシのついたカラスノエンドウを瓶にさして、縦置きの飼育ケースに入れて、

「ナナホシテントウのヒミツ」と題した図解説明を描いて、

学校に持っていきました。

今年度から「先生への要望書」ができたので、

それを使って、「成虫になるまでクラス内での長期飼育」をお願いするらしいです。

で、朝。

手が足りなくて持ちきれなかった書道セットは、

次男がかわりに持ってくれるっていう!(笑)

Q、ということは家庭学習は……

A、推して知るべし。

【特典】地政学ボーイズ1~6巻 セット(キャラクター社員証5種) (ヤングチャンピオン・コミックス) [ 理央 ]楽天市場「国がひとつの会社で働いていたら?」お国事情や国同士の関係を楽しく学べる国擬人化コミック!果たして会社での日本の立場は…

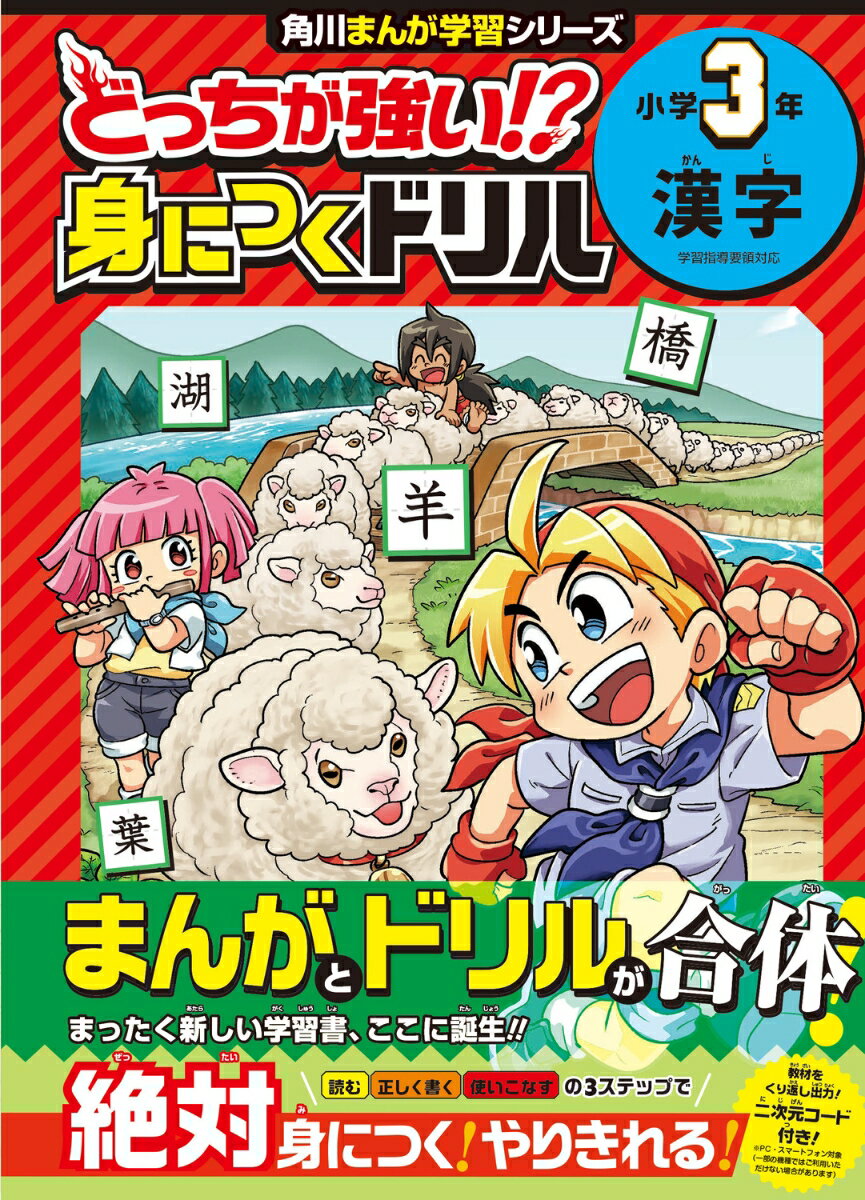

【特典】地政学ボーイズ1~6巻 セット(キャラクター社員証5種) (ヤングチャンピオン・コミックス) [ 理央 ]楽天市場「国がひとつの会社で働いていたら?」お国事情や国同士の関係を楽しく学べる国擬人化コミック!果たして会社での日本の立場は… どっちが強い!? 身につくドリル 小学3年 漢字楽天市場人気シリーズ「どっちが強い!?」の漢字ドリル。ひとつの漢字ごとにクスッと笑える漫画がついているので夢中で読んじゃう。

どっちが強い!? 身につくドリル 小学3年 漢字楽天市場人気シリーズ「どっちが強い!?」の漢字ドリル。ひとつの漢字ごとにクスッと笑える漫画がついているので夢中で読んじゃう。 マンガで覚える元素周期 [ 元素周期研究会 ]楽天市場ひとつのマンションに住んでいる住人たち「元素」が登場!元素それぞれ見開き1ページのゆるゆる漫画で紹介してくれます。

マンガで覚える元素周期 [ 元素周期研究会 ]楽天市場ひとつのマンションに住んでいる住人たち「元素」が登場!元素それぞれ見開き1ページのゆるゆる漫画で紹介してくれます。 マンガでわかるギリシャ神話 個性豊かな神々のおもしろエピソードが満載! [ 佐藤 俊之 ]楽天市場神様の関係性やエピソードがわかりやすい!これで星座の神話も理解できます。どろどろ恋愛もサラッと描かれていてオススメ。

マンガでわかるギリシャ神話 個性豊かな神々のおもしろエピソードが満載! [ 佐藤 俊之 ]楽天市場神様の関係性やエピソードがわかりやすい!これで星座の神話も理解できます。どろどろ恋愛もサラッと描かれていてオススメ。