ようこそ!

このブログは中1・小4の兄弟の成長を絵日記や4コマ漫画で記録している育児ブログです。

全てのコメントにお返事はできない時もありますが、ありがたく嬉しく読んでいます。

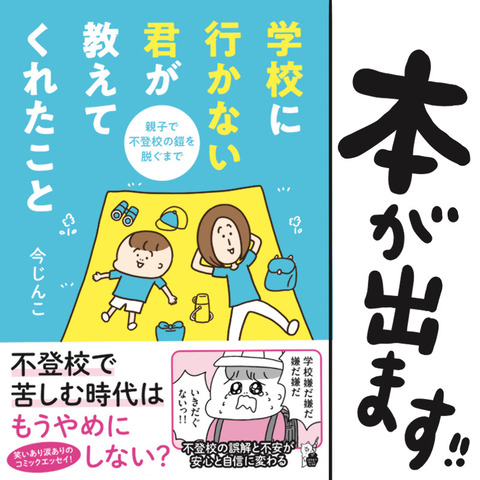

↑この時にも書いていたけれど、やけ酒に付き合ってくれた友達、今じんこちゃんが書籍を出版するよー!!

学校に行かない君が教えてくれたこと〜親子で不登校の鎧を脱ぐまで〜

私は、不登校の親として相談を受けがてら(大した答えはできなかったけど😂)、一足先に原稿を読ませてもらっていて、本当によい一冊だと思うので、多分誰よりも最速の激推しレビューしちゃうよー❗️

・・・・

いわゆる不登校をテーマにしたコミックエッセイだけど、著者のじんこちゃんは「ある親子の一つの生き方の本」だと言っている。最後まで読むと、確かに、と思う。

入学して1ヶ月、学校に行かないと言い出した長男・もっちんとじんこちゃん家族の七転八倒が、コミカルなイラストで綴られているので、とても読みやすい。

我が家の長男チョータも同じく一年生で行き渋りが始まったので、低学年での不登校がある意味すごく大変なのは実感として知っている。

(支援をもらえる機関が少ない、留守番をさせられないから親の仕事の調整が必要など。思春期の不登校はまた別の意味で大変だとは思いますが)

@書籍より

不登校になり始めのじんこちゃん親子の混乱は

戸惑い、宥めたり、怒ってみたり、押したり引いたり…

朝の一悶着、学校への付き添い、先生とのやりとり、朝の電話連絡、精神を削られる諸々…

不登校の親経験者なら、あるあるある〜!って首がぶっちぎれる程共感すると思う。

多くの不登校の親子が同じような道のりを歩いてきたと思う。

自分の思い出とも重なる。

行かせた方がいいのか、休ませた方がいいのか、悩みながら、押したり引いたり。

不安を誰かに相談したい。

様子見、様子見、ほんとに見てるだけでいいの?

付き添いで、家事も仕事も捗らない。

空き教室に私と子どもだけ。

ここにいる意味は何かあるのだろうか。

でも、そんな部屋を準備していただいた側の私たち。

配慮をありがとうございます、申し訳ない、すみません…

底はかとない居心地の悪さ。

学校にいると元気な他の子の姿も目に入る。

どうして…?

私の育て方?私が甘いから?

じんこちゃんと同じく、そんな思考に陥ったこともあった。

漫画の中の、先生の「お母さんに依存してるのかな?」のセリフ。

思考状態によっては、とても危険なナイフのような言葉だ。

不登校の親子はよくそんな言葉をかけられる。

「長く休むほど学校に戻りにくくなるよ」「将来困るよ」「社会性が身につかないよ」

ただでさえ不安な親子に、周りから追加される不安。

そして、じんこちゃんはうつ病と診断される。

子どもの不登校で、親御さんが鬱になる話はあちこちで聞く話だ。

大丈夫なの?じゃなくて、大丈夫だよ。って言ってくれたら。

でもその言葉をかけられる人は、まだ多くはないのかもしれない。

社会の不登校に対する今のイメージでは、大丈夫だよ。と思えないだろうから。

そして、私たち親も「学校には当然いくものだ」という時代の中で生きてきたので、多くの親は自分の考えをアップデートするのに時間と労力を必要とするのではないだろうか。

うつ病から、もっちんと学校を休むことに決めたじんこちゃん。

けれど、学校を休めて元気なもっちんにイライラしたり、

もっちんはもっちんで「行く行く詐欺」したり🤣。

(思うことと行動することは別だったりするのだよね)

これでいいと思っているはずなのに、揺らぐ。

親の揺らぎを敏感に感じ取った子どもは、行きたくないのに行こうとする。

本心から、親に迷惑をかけたい子はいない。

だから、本心を言えなくなるし、自分の意思を決められなくなる。

親子で苦しい。

ただ学校という場所が合わないだけなのに、学校に行っていない「不登校」というだけで、なぜにもこんなに苦しまなければならないんだろう。

なんで学校に行かないことくらいで日本中の親子が

泣いたり苦しんだり病気になったり命を落としたりしてるんだろう?

もうそういう時代は終わりにしない?

学校が合わないことくらいで自己否定したり

自分らしさを殺したり…そういうのやめない?

【じんこちゃんブログより】

普段からラインしたり、会って遊んだりすることもあるのだけど、

じんこちゃんって『こう!』と思ったら猪みたいに進んでいく人だなと思っている🤣(褒め言葉な)。

インスタグラムで運営している『愉快な不登校親の会』も、同じような立場の人たちが語り合える場所を作りたいって作ってたし、

不登校に必要な情報を精力的に集めてたし(私にもいろいろ教えてくれた☺️)、関係する人や場所に積極的にコンタクトを取っていたし、それらをインスタでも発信していたし(そしてそれを仕事にも繋げてたし)、

見た目はイエスキリスト様のように優しい感じなのに、いざという時の行動力がものすごい。

私にはないその部分、とても尊敬している。

今回書籍化したのも、自分と同じような想いをしなくていいように、これからお子さんが不登校になっても苦しまなくてもいいんだよって伝えたい!って、新学期が始まる4月に絶対出したいって、そんな熱い想いでウワーーーーーーーって描いていたのを傍目に見ていた。

その想いがそのまま本の内容に反映されている。熱くてぎっしり。

漫画だけでなく、不登校の親300人に聞いたリアルなアンケート結果や、フリースクールを運営する方々との対談、弁護士さんのお話、なども盛り込まれている。

アンケートの答えから、300人300色の不登校があるのだと言うことも知れる。

・・・・

「学校は行きたい時に行く権利がある場所」。

給食を停めたあたりから、学校に戻すという気持ちを完全に手放したじんこちゃん。

ここから、もっちんも自分の気持ち話せたり、元気のギアが一段上がったりしていく。

そして、もっちんらしい、じんこちゃんらしい、それぞれの生き方を見つけていく。

その様子はぜひ書籍で読んでほしい。

書籍の中にも書かれていた生き方の一つ、

今を健やかに大切に過ごす。

これは、私も常日頃から大事にしていること。

今の積み重ねが「未来」なのだから。

不登校当事者、その親御さんはもちろん、これから入学する不安や心配をお持ちの親御さんにも、前もってぜひ読んでいただきたい。

不安が少し減るかも☺️あ、大丈夫なんだって。

不登校が問題なのではなく、不登校を問題だと思う社会の意識のアップデートのためにも、さまざまな立場の人にも読んでもらいたい一冊。

Amazonで予約開始中

・・・・

今回、このレビューを書くにあたり、自分の過去記事も読み直してみた。

いや〜、見事に同じような道を歩んでるよ。

本当は通らなくてもいい道だよ🤣

一年生の2学期から行き渋りしだして2.3ヶ月経った頃。

学校を休ませるのを不安に思っていた当時の私。

毎朝、泣いて離れられないチョータを先生に羽交い締めにしてもらい置いてきた時代もある。

行きたくない本人の意思はハッキリしているはずなのに、子どもに親の気持ちを優先させてしまっていた。

行き渋り時代、無理やり行かせていた時の気持ちを聞けた。

やっと言えたチョータ、言わせなかったのは私。

私は私を許す。

これからもそうやって試行錯誤、違うなと思ったら軌道修正して歩いていけばいいんだと思ってる。

揺らぐのよね。不登校の親は。

学校に行ってほしい気持ちを完全に手放すことは、私には時間のかかることだった。

不登校になった子も、自分はこれで良いと思えるまでは揺らぐ。

でも、今を拗らせないよう、今を健やかに。

そこを大切にしながら過ごしていくしかないのかも、と思う。

みんな一緒。のやり方は『あなただけやらないのはずるい』を生む。

誰もが自由に選択できて、それを『あー、あなたはそれを選んだのね、うんうん』と当たり前に尊重しあえる考え方の世の中になればいい。

次男ジゾー、完全に不登校になった頃、トランポリンもやめる。

1級まで取ったので区切りをつけたということもあるけど、エネルギーが足りない時はもろもろ無理なんよなぁ。

iPadを不登校児に、余計来なくなるかもって貸さないなんて考え方がやべーのよ。

学校が安心できる場所な場合、子どもの足は自然に向くのだと思う。

チョータの登校の波はそれが顕著だ。

色んな意味で信頼できる環境や先生だと感じる時は行くものね。

これは、よくかけられる言葉。

行き渋りだして、4ヶ月目に書いた2018年1月の記事。

この頃はまだオンラインが一般的ではない時代だったね。

この2年後、コロナの影響で爆発的にオンラインでの学習やミーティングが増えた。

社会も徐々に変わってはきている。

この頃と、今の気持ちは変わらない。

「不登校」という言葉がなくなって、どの子も自分らしさを輝かせながら学び、成長できる世の中になってほしい。

そして子どもたちが輝きながら成長していけるそんな社会は、大人にとってもきっと生きやすい社会なのではないだろうか。

じんこちゃんの書籍は、そんな世の中になっていくために必要な本だと思う。

不登校関係なく、生きやすい社会のために、ぜひぜひ多くの人に読んでほしい。

…じんこちゃんの熱さにつられて、むちゃくちゃ長いレビューになってしまった!!!🤣🤣

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。