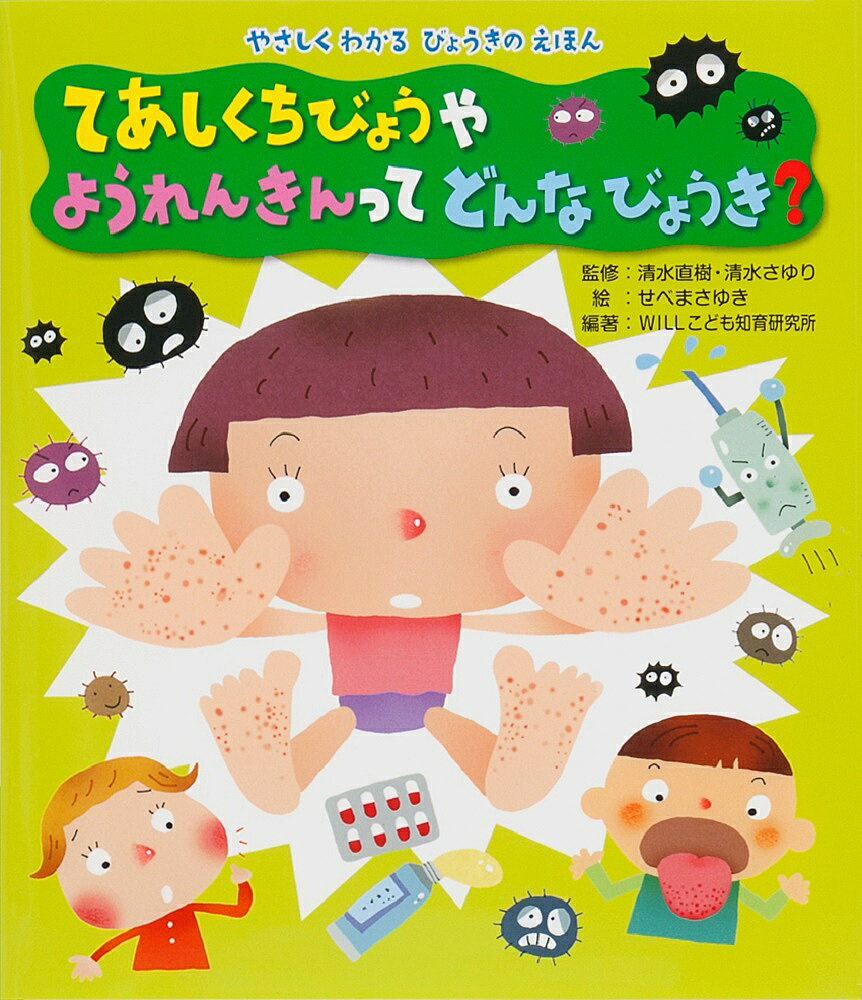

溶連菌感染症とは?

溶連菌感染症は、正式にはA群β溶血性レンサ球菌咽頭炎といい、主にA群溶血性レンサ球菌という細菌が原因で起こる感染症です。

感染経路は、感染者の咳やくしゃみで飛び散る飛沫を吸い込む「飛沫感染」や、菌が付着した手で口や鼻を触る「接触感染」です。特に冬から春にかけてと、夏にも流行のピークがあるのが特徴です。

主な症状としては、突然の高熱、のどの強い痛み、扁桃腺の腫れ、舌にいちごのようなブツブツができる「イチゴ舌」、首のリンパ節の腫れなどがあります。中には、発疹を伴う場合もあり、その場合は「猩紅熱(しょうこうねつ)」と呼ばれます。

特効薬は抗生物質で、これを服用すれば2〜3日で熱が下がり、症状も改善に向かいます。しかし、症状が治まったからといって自己判断で服薬を中断すると、溶連菌が完全に死滅せずに体内に残り、再発や合併症を引き起こすことがあります。

そのため、医師から処方された抗生物質は、症状が治まっても最後まで飲み切ることが非常に重要です。

溶連菌の感染力と再感染について

溶連菌は非常に感染力が強い菌です。感染から発症までの潜伏期間は2〜5日とされており、感染した人が咳やくしゃみをしたり、触ったものに菌が付着することで、家族や集団生活をしている人たちにうつりやすくなります。

「一度かかったのに、また感染するの?」と疑問に思うかもしれません。

その答えは「はい、感染します」です。

溶連菌には、実はたくさんの型(種類)があります。一度感染して治癒すると、その型に対する免疫は獲得できますが、別の型の溶連菌に感染する可能性が残るのです。

今回のケースでは、7月に感染した溶連菌の型と、8月に感染した溶連菌の型が異なっていたと考えられます。

特に、小さなお子さんや学童は、まだ様々な型の溶連菌に感染した経験がないため、何度も感染を繰り返すことがあります。兄弟がいる家庭では、一人が感染すると次々と他の兄弟にうつってしまうことも珍しくありません。

溶連菌感染症で注意すべきこと

溶連菌感染症は、適切な治療を受ければ怖くない病気ですが、いくつかの注意点があります。

1. 抗生物質は最後まで飲み切る

先ほどもお伝えしましたが、これが一番重要です。症状が改善しても、体内に菌が残っていると、数週間〜数ヶ月後にリウマチ熱や急性糸球体腎炎といった合併症を引き起こすことがあります。これらは重篤な病気につながる可能性があるため、医師の指示通り、抗生物質を必ず最後まで飲み切るようにしてください。

2. 感染拡大を防ぐ

感染が判明したら、他の家族にうつさないように注意が必要です。

-

手洗い・うがい: 帰宅時や食事前はもちろん、こまめに手洗いとうがいを習慣づけましょう。

-

マスクの着用: 感染したお子さんは、症状がある間はマスクを着用しましょう。

-

食器やタオルの共有を避ける: 家族間で食器やタオルを共有しないようにしましょう。

3. 登園・登校の目安

学校保健安全法では、溶連菌感染症は「第二種感染症」に定められています。

医師の診断を受け、抗生物質を飲み始めてから24時間以上が経過し、熱が下がって全身状態が安定していれば、登校(登園)が可能とされています。ただし、医師の判断が優先されますので、登校(登園)許可証が必要な場合もあります。

まとめ

お子さんの再度の溶連菌感染は、本当に心配なことだと思います。しかし、溶連菌には多くの型があるため、再感染は珍しいことではありません。今回の症状が重くないのは幸いですが、油断せずに最後までしっかりと治療することが大切です。

もし、「のどが痛い」と言い出したら、早めに医療機関を受診してください。早期に治療を開始することで、お子さんの負担も軽くなります。